2024年度の入試情報は、近日にアップする予定。思想史学・宗教学の視点から「日本学」の研究(特に近現代仏教関連のテーマ)に取り組みたい方は、気軽にご相談ください。 非正規の「研究生」の相談も受け付けています。

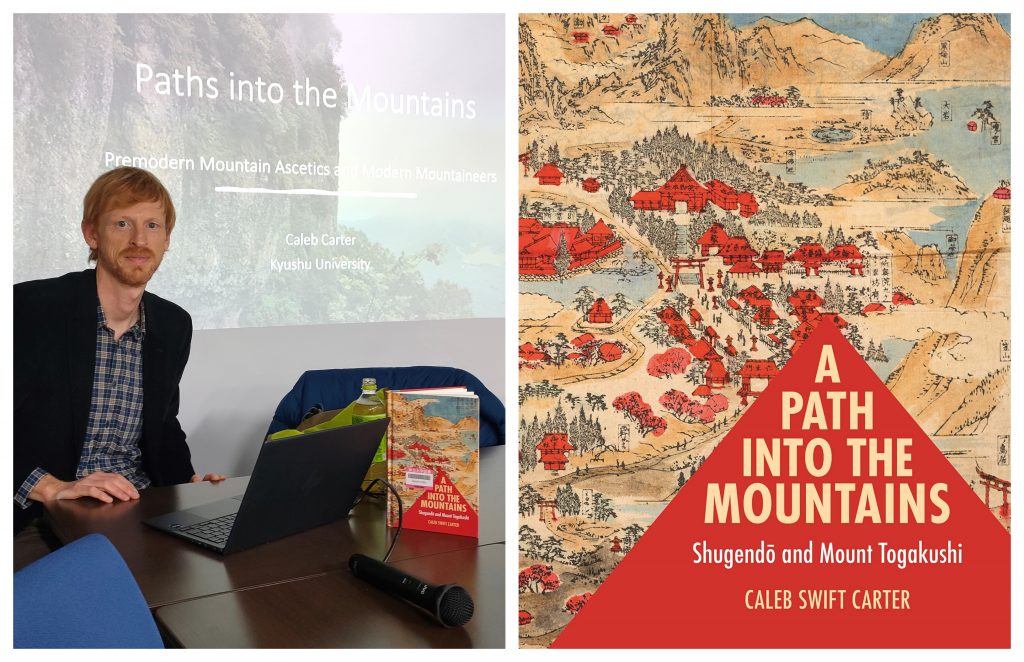

ケイレブ・カーター先生、仙台で講演(3年ぶりのブログ更新!)

2023年1月20日(金)、九州大学のCaleb Carter先生が来仙し、東北大学で講演してくださいました。

カーター先生は新著『A Path Into the Mountains: Shugendo and Mount Togakushi』(山への道——修験道と戸隠山)

当日は国際文化研究科近代日本ゼミの院生はもちろん、

講演の翌日、佐藤弘夫先生に案内いただいて、

名取三社に伺った後、カーター先生を空港までお送りする途中、

カーター先生、今後ともよろしくお願いします!

新年度のご挨拶

“A long December and there’s reason to believe

Maybe this year will be better than the last”

〔12月は長かったけれど、

きっと今年は去年よりいい年になる

そう信じる理由はある〕

(Counting Crows, Recovering the Satellites, 1996)

ゼミブログ久々の更新です。昨年度から、みなさん難しい状況をご経験されているかと存じますが、当ゼミもオンライン授業への対応、普段の行事が開催できないなど、これまでと全く異なる1年でした。

しかし、コロナ禍にもかかわらず、文学研究科の現代日本学研究室と共同で運営している「日本学研究会」の活動や、講座主催の公開講演も何とか行うことができました(「関連企画」を参照)。学生もこのような大変な状況でも業績を次々と発表しており、可能性のなかでは、ベストを尽くしました。碧海寿広先生によるゴダール先生の名著の翻訳が発表され、クラウタウ先生も英語と日本語で、二冊の編著を刊行しました。

困難を乗り越えて、新しい年に期待しましょう。本日、4月1日、近代日本ゼミは新たに2名の日本学術振興会の特別研究員(ポスドク)を迎えることとなりました。日文研で学位を取得してきた君島彩子先生と、これまで大谷大学真宗総合研究所のご所属だった大澤絢子先生です(お二人の研究テーマ等は「メンバー」を参照)。

繁田先生とヘナータ先生に加え、これで本ゼミは何と、4名ものポスドクが所属することになりました。これは楽しくなりますよ!ゼミとして未熟なところは多々ありますが、これからもよろしくお願い申し上げます。

ジョン・ブリーン先生、東北大でご講演!

2020年1月31日(金)、国際日本文化研究センターのJohn Breen先生がこちら東北大学国際文化研究科でご講演なさいました。世界レベルで考えても、近現代の神社・皇室研究の第一人者であるブリーン先生は今回、モダン・ヒストリーとしての「皇位継承儀礼」についてお話しされました。

事件としての「生前退位」放送から始め、明治・大正期の継承儀礼の背景を詳細に述べた上でまた令和の現在に戻り、「祭政一致」の「過去」と「現在」を感じさせる、非常にためになる講演をなさいました。

質疑応答の際、ゼミ生のレディット氏が「陵墓」の近代化について訊ね、その後、本学の佐藤弘夫先生や、近現代の天皇像に焦点を当てる同じく本学の茂木謙之介先生が質問され、とても盛り上がりました。

翌日、佐藤弘夫先生のご案内で、東北が初めてのブリーン先生と被災地の荒浜まで行きました。3.11の津波で昔の街並みが完全に消え、住宅の跡、そして荒浜小学校の建物のみが残っていました。観音や鳥居などのいわゆる「宗教的」なモニュメントも現在、あそこで建てられています。