2021年度

-

2022.03.29

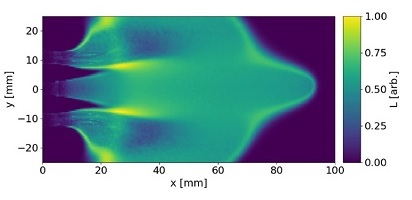

高齢者施設送迎車内の気流を可視化

2022.03.29

高齢者施設送迎車内の気流を可視化

〜ドライバーを逆流から守る〜 機械知能・航空工学科 太田信教授、高奈秀匡准教授、安西眸助教(流体科学研究所) 建築・社会環境工学科 小林光准教授(都市・建築学専攻) -

2022.03.25

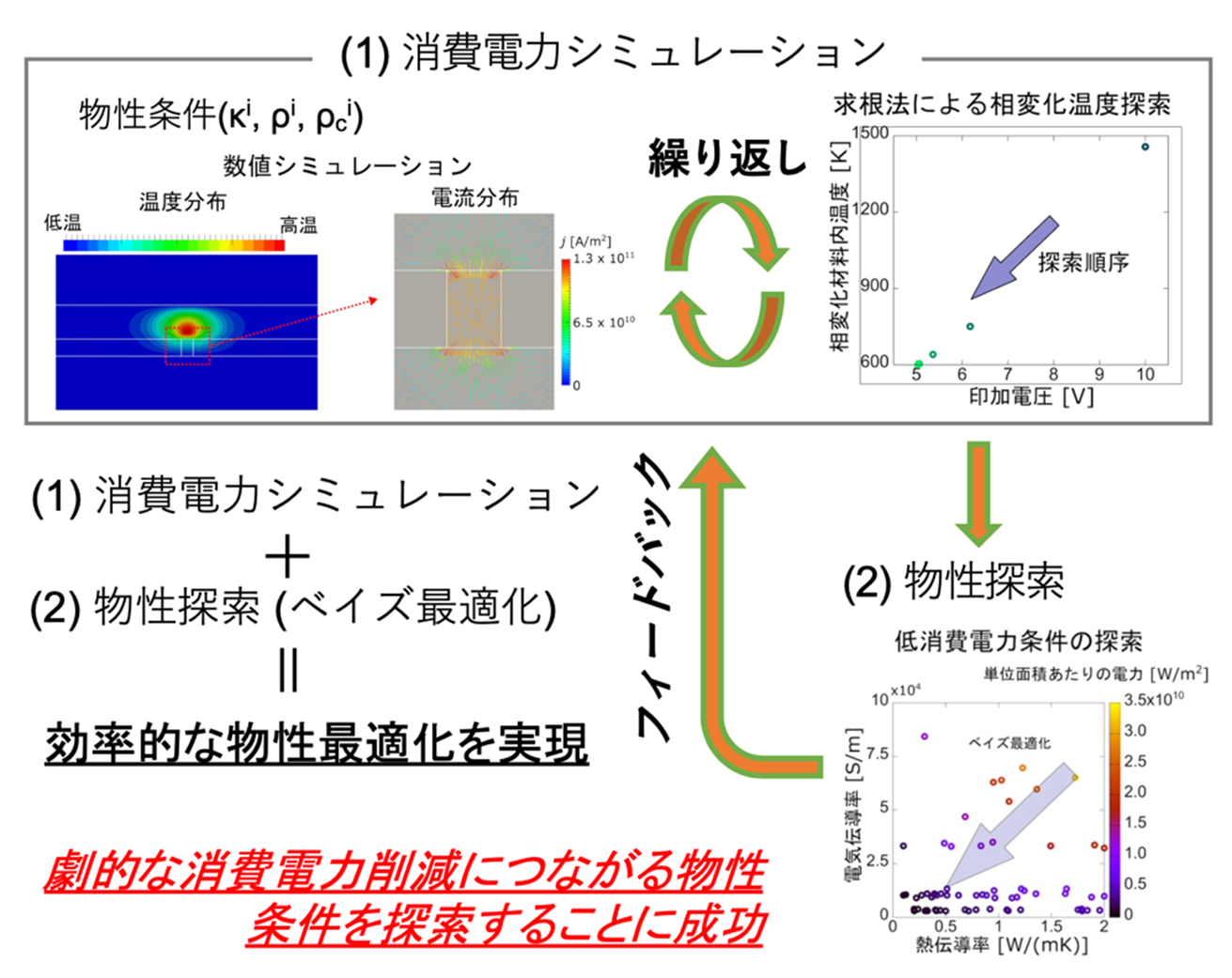

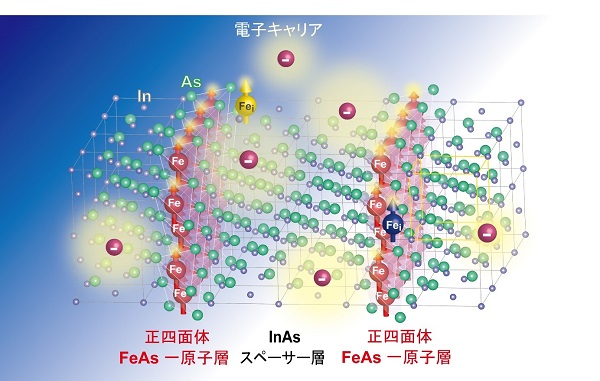

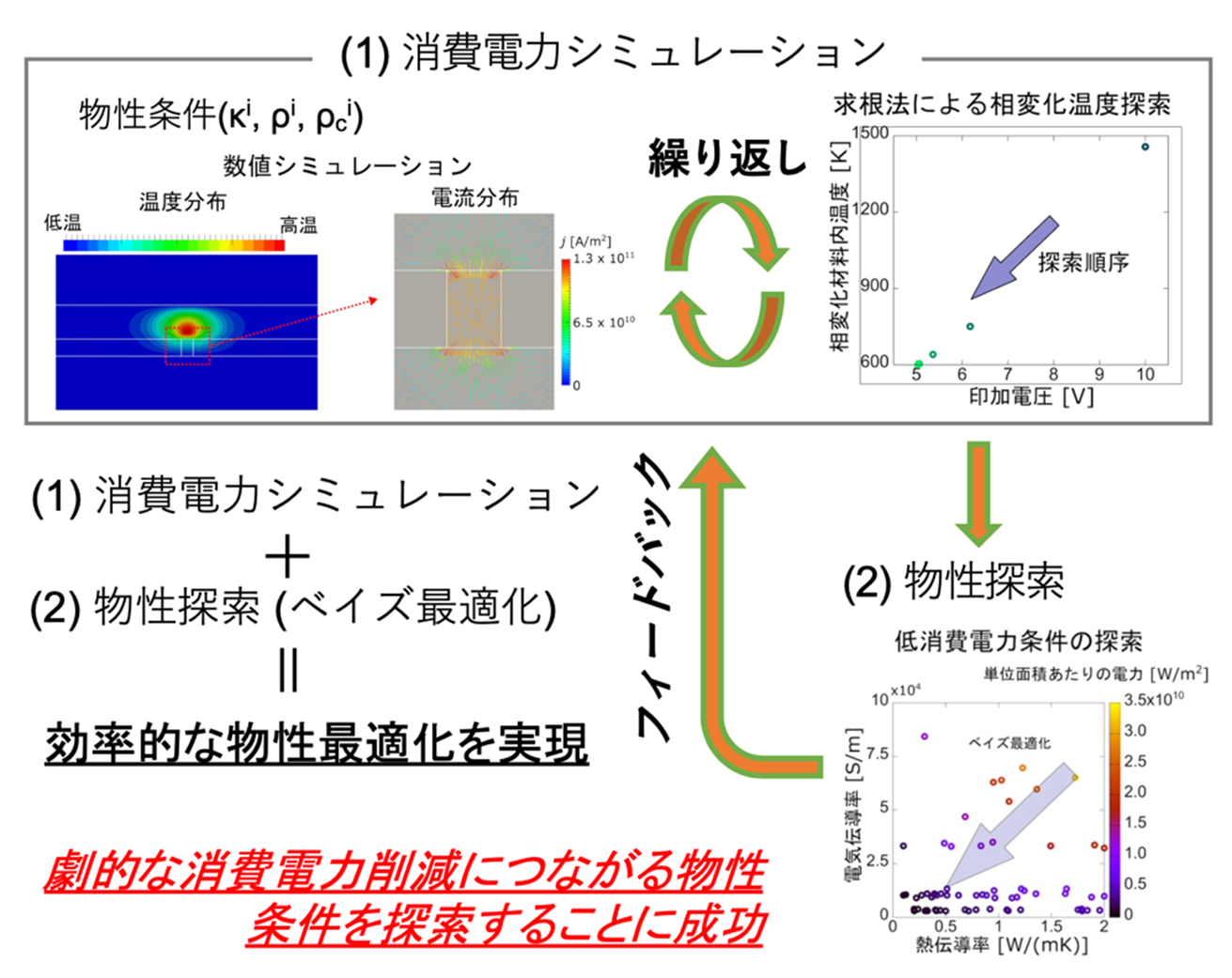

半導体メモリ材料開発に機械学習を活用

2022.03.25

半導体メモリ材料開発に機械学習を活用

― 書き込み消費電力100 分の1以下の超省エネルギー相変化メモリ開発指針を構築 ― 材料科学総合学科 山本卓也助教(金属フロンティア工学専攻)、須藤祐司教授(知能デバイス材料学専攻) -

2022.03.25

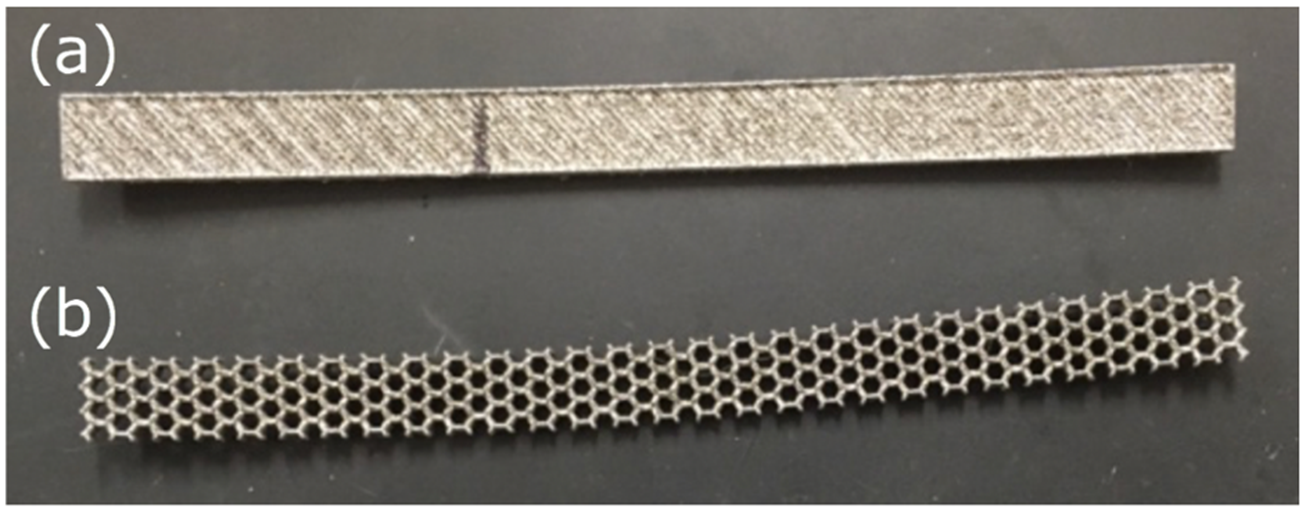

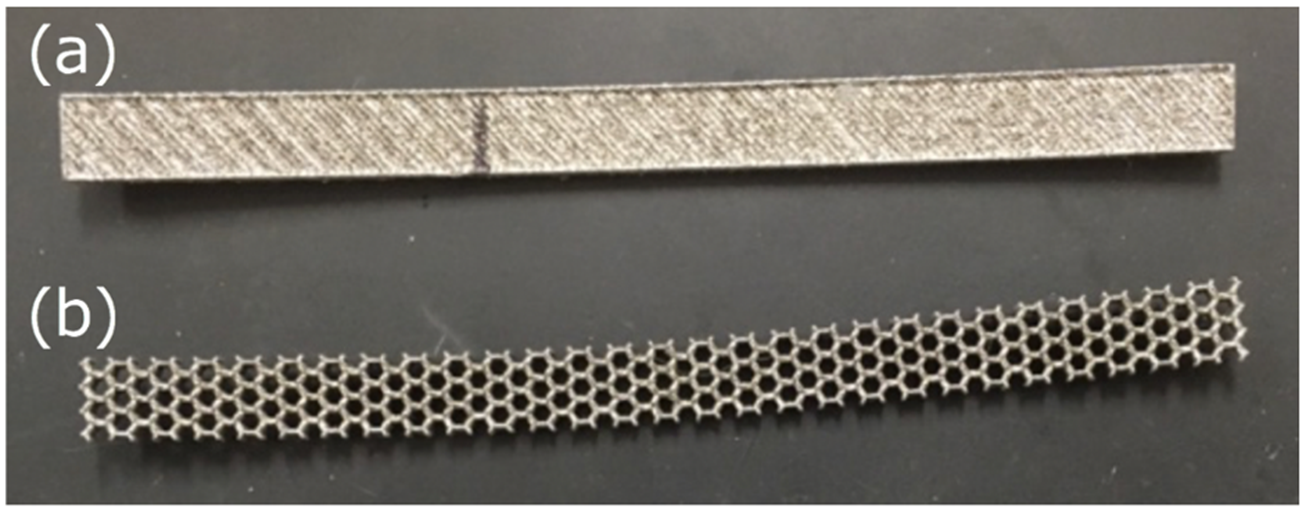

磁歪Fe-Co合金の3次元印刷による環境発電性能向上と軽量化に成功

2022.03.25

磁歪Fe-Co合金の3次元印刷による環境発電性能向上と軽量化に成功

―IoT社会,循環型社会の実現を加速― 材料科学総合学科 栗田大樹助教、成田史生教授(環境科学研究科) -

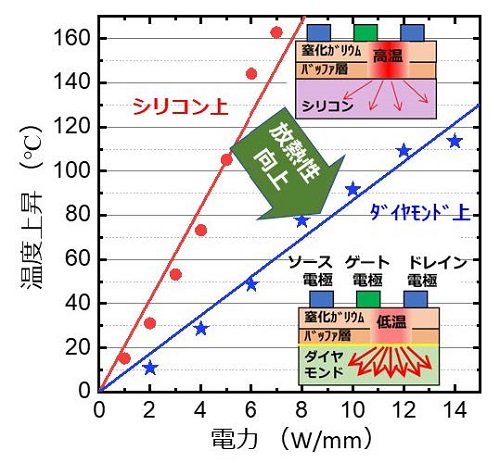

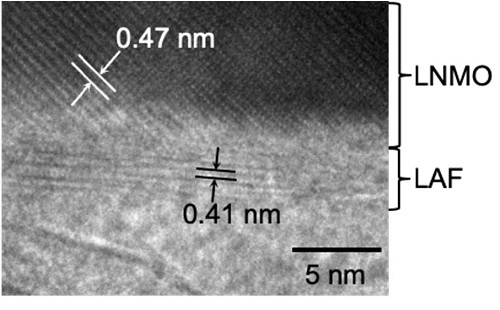

2022.03.18

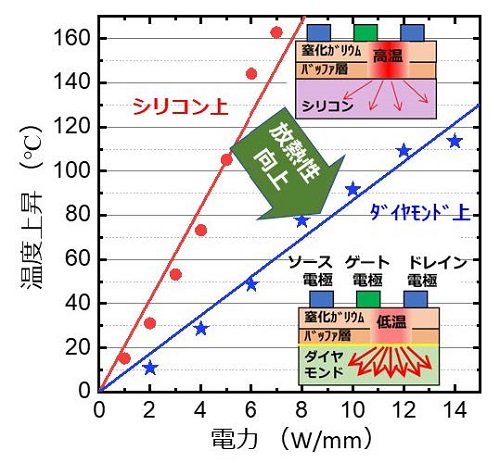

ダイヤモンドに接合された窒化ガリウムを熱加工し トランジスタを作製することに成功

機械知能・航空工学科

大野裕特任准教授、永井康介教授(金属材料研究所)

2022.03.18

ダイヤモンドに接合された窒化ガリウムを熱加工し トランジスタを作製することに成功

機械知能・航空工学科

大野裕特任准教授、永井康介教授(金属材料研究所)

-

2022.03.18

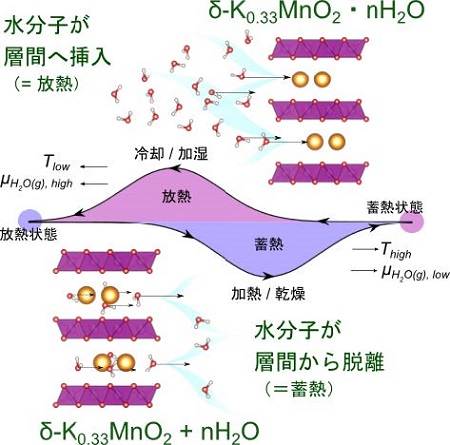

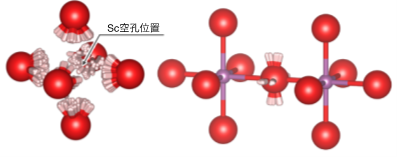

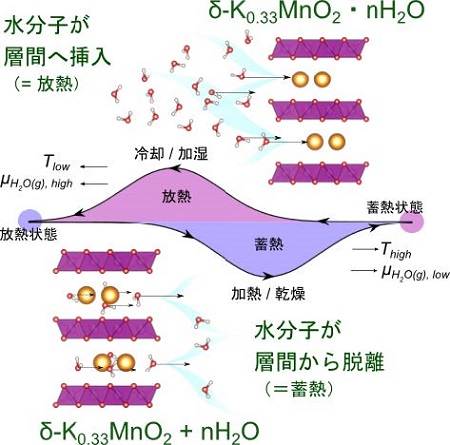

空気中の水分の脱挿入が容易な層状構造化合物を発見

2022.03.18

空気中の水分の脱挿入が容易な層状構造化合物を発見

-低温廃熱の蓄熱材料として幅広い環境下での応用に期待- 材料科学総合学科 市坪哲教授(金属材料研究所) -

2022.03.14

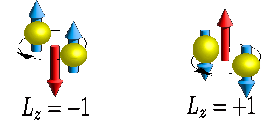

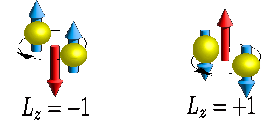

量子コンピュータの基礎となるトポロジカル超伝導体固有のスピン伝導現象を解明

2022.03.14

量子コンピュータの基礎となるトポロジカル超伝導体固有のスピン伝導現象を解明

―ヘリカルクーパー対に由来したスピン流生成― 電気情報物理工学科 正木祐輔助教(応用物理学専攻) -

2022.03.11

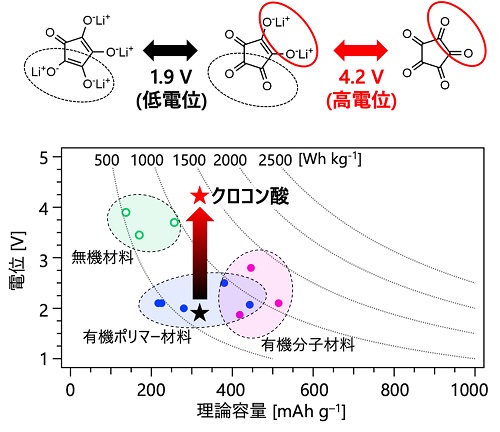

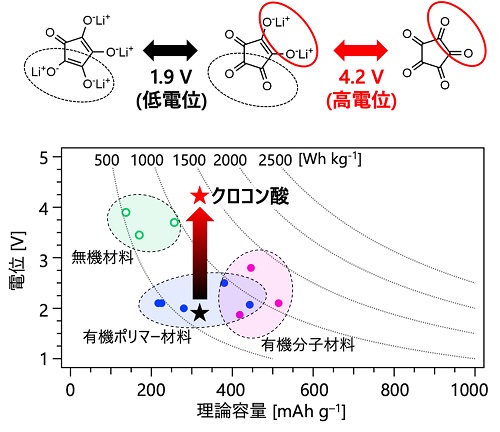

4Vで動作する有機リチウムイオン電池を実証

2022.03.11

4Vで動作する有機リチウムイオン電池を実証

~金属資源を一切使用しない高エネルギー密度蓄電池へ~ 化学・バイオ工学科 本間格教授、小林弘明助教(多元物質科学研究所) -

2022.03.10

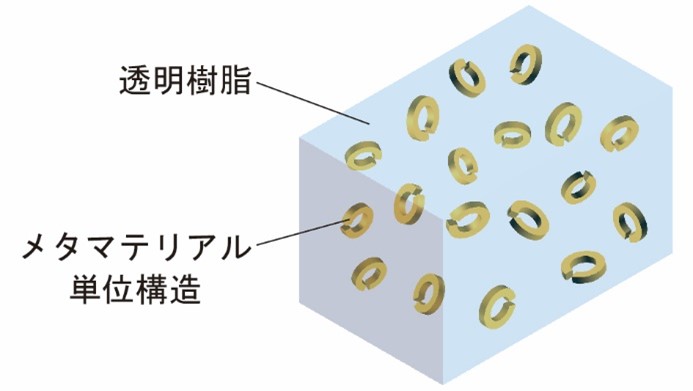

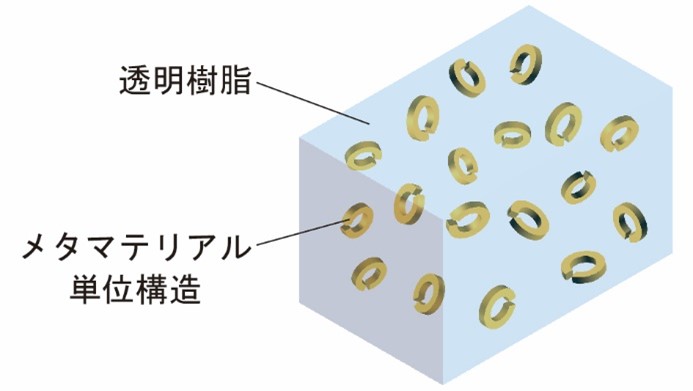

6G通信向け電波制御材料 安価に大量生産

2022.03.10

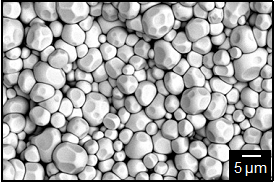

6G通信向け電波制御材料 安価に大量生産

- 世界初 部材として供給可能な三次元バルクメタマテリアルを開発 - 機械知能・航空工学科 金森義明教授、岡谷泰佑助教(ロボティクス専攻) -

2022.03.09

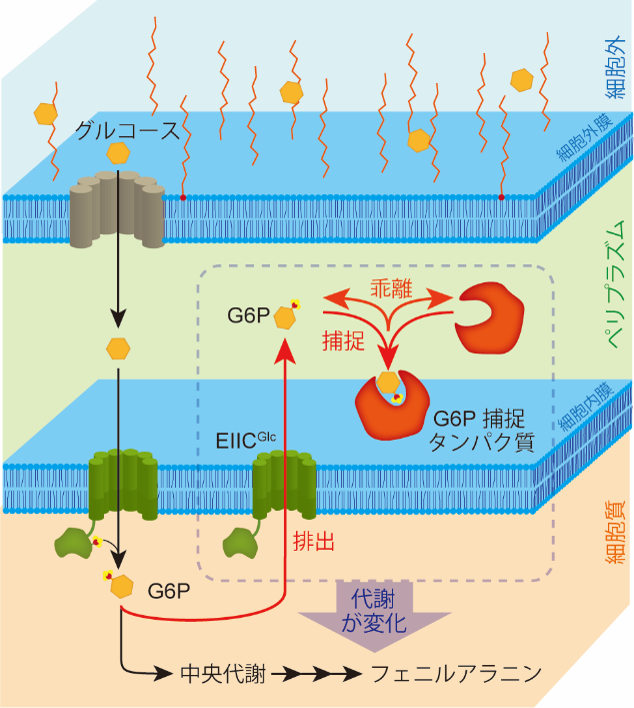

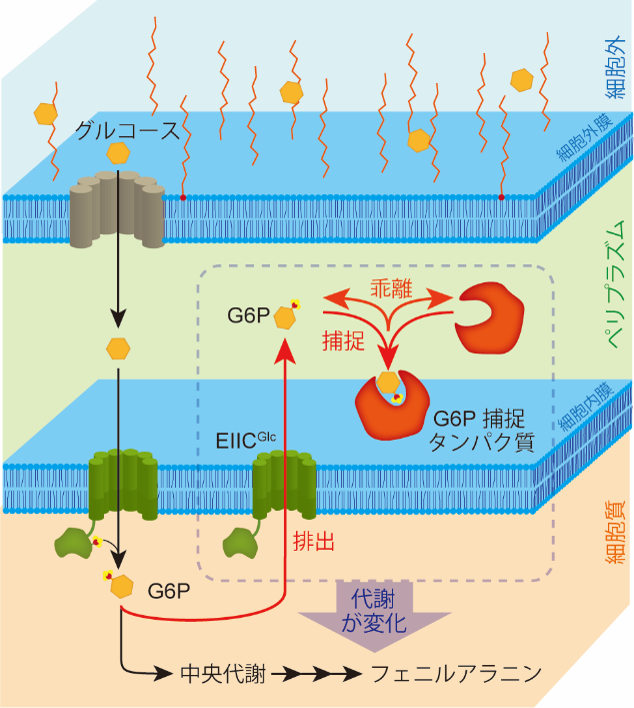

常識を覆す糖の再排出メカニズムの発見

2022.03.09

常識を覆す糖の再排出メカニズムの発見

-代謝スパイスへの応用- 化学・バイオ工学科 梅津光央教授(バイオ工学専攻) -

2022.03.08

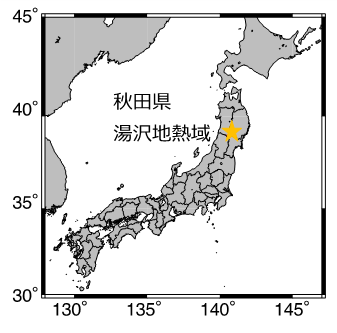

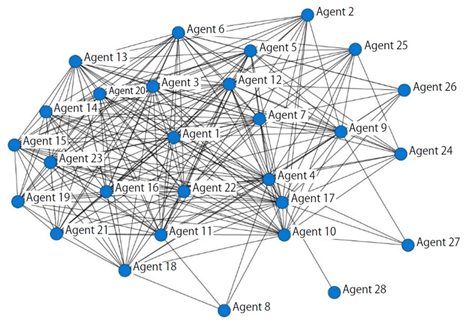

地熱エネルギーの社会受容性

2022.03.08

地熱エネルギーの社会受容性

― 社会アンケートと数値モデルを用いた合意形成の可視化 ― 機械知能・航空工学科 土屋範芳教授(環境科学研究科) -

2022.03.03

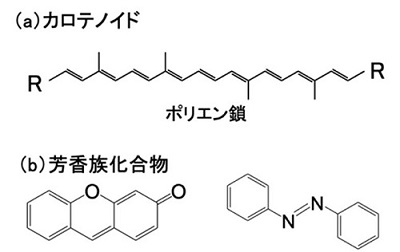

酵素の機能改変で自然界にないイソプレノイドを合成

2022.03.03

酵素の機能改変で自然界にないイソプレノイドを合成

- 新規バイオポリマー合成酵素の開発に期待 - 化学・バイオ工学科 高橋征司准教授(バイオ工学専攻) -

2022.03.02

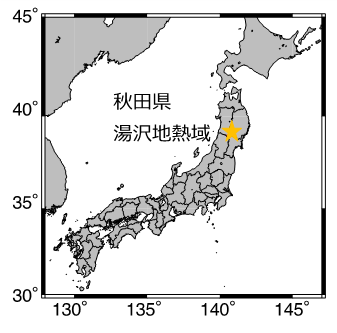

地下深部に広がる「超臨界地熱資源」分布の可視化に成功

2022.03.02

地下深部に広がる「超臨界地熱資源」分布の可視化に成功

-より高出力な地熱発電につながる「地熱資源」を発見- 機械知能・航空工学科 土屋範芳教授(環境科学研究科) -

2022.03.01

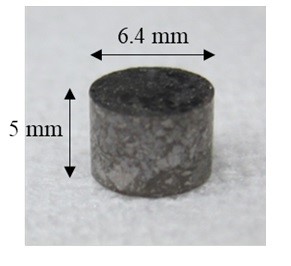

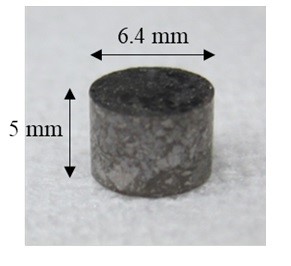

少ないレアアース量でネオジムボンド磁石と同等磁力を持つサマリウム鉄系等方性ボンド磁石を開発

材料科学総合学科

杉本諭教授(知能デバイス材料学専攻)

2022.03.01

少ないレアアース量でネオジムボンド磁石と同等磁力を持つサマリウム鉄系等方性ボンド磁石を開発

材料科学総合学科

杉本諭教授(知能デバイス材料学専攻)

-

2022.02.28

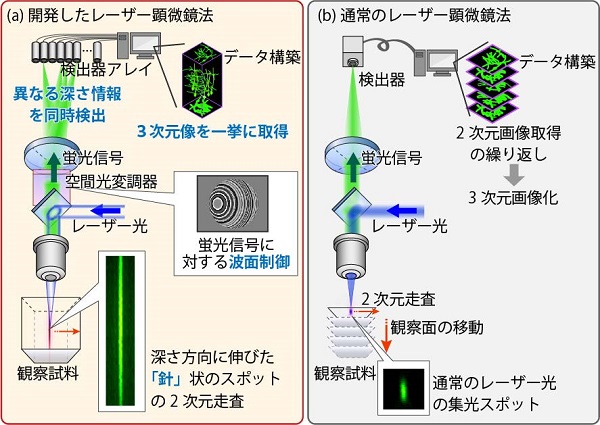

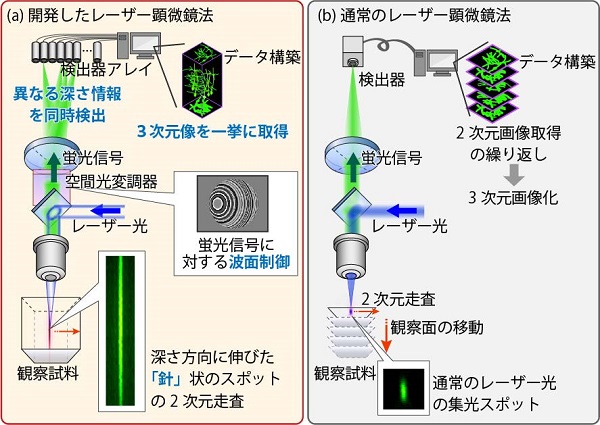

ひとふりで立体像を獲得するレーザー顕微鏡法を開発

2022.02.28

ひとふりで立体像を獲得するレーザー顕微鏡法を開発

~「光の針」を使って3 次元情報を一挙に可視化~ 材料科学総合学科 小澤祐市准教授(多元物質科学研究所) -

2022.02.24

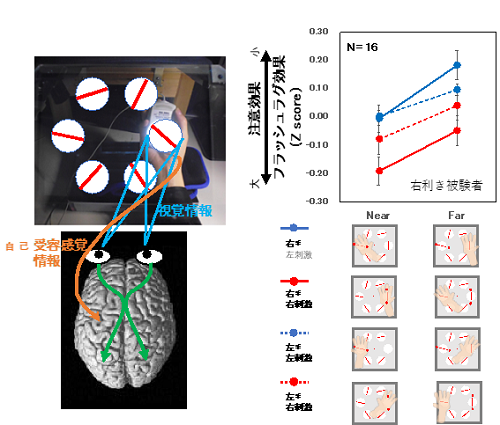

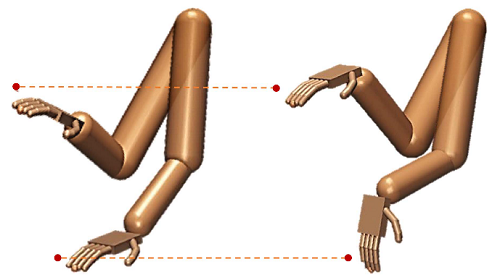

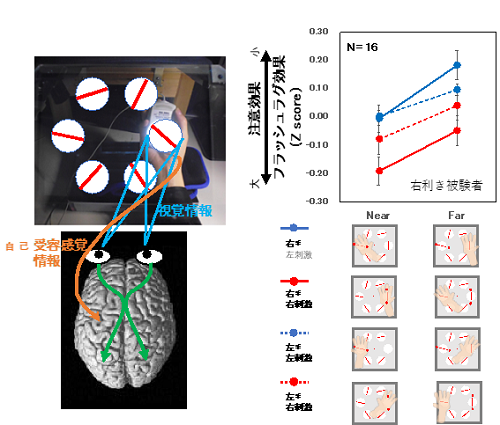

手を添えるだけでも視覚処理は促進される

2022.02.24

手を添えるだけでも視覚処理は促進される

手の周囲の無意識的注意効果とその利き手との関連に関する発見 電気情報物理工学科 塩入諭教授(電気通信研究所) -

2022.02.18

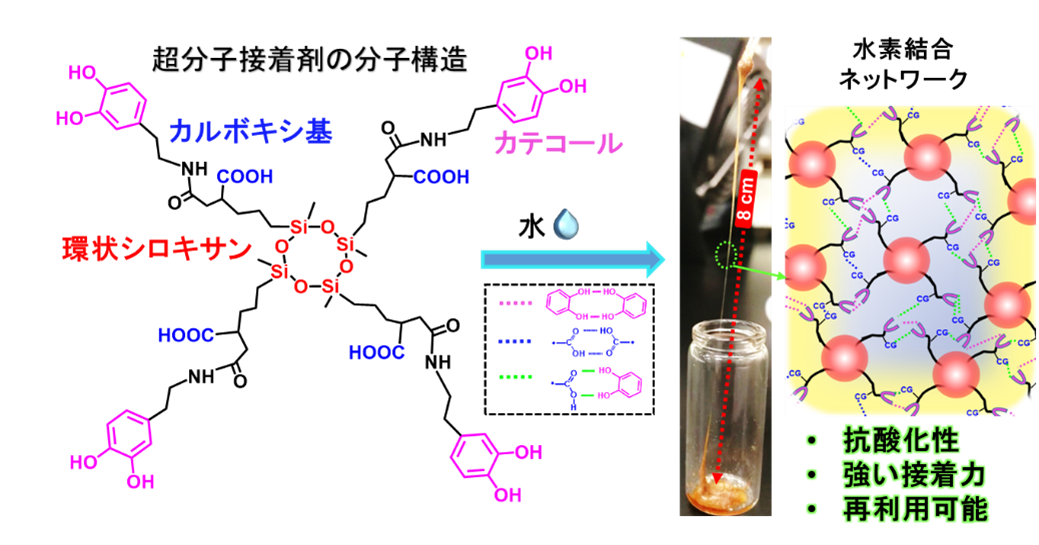

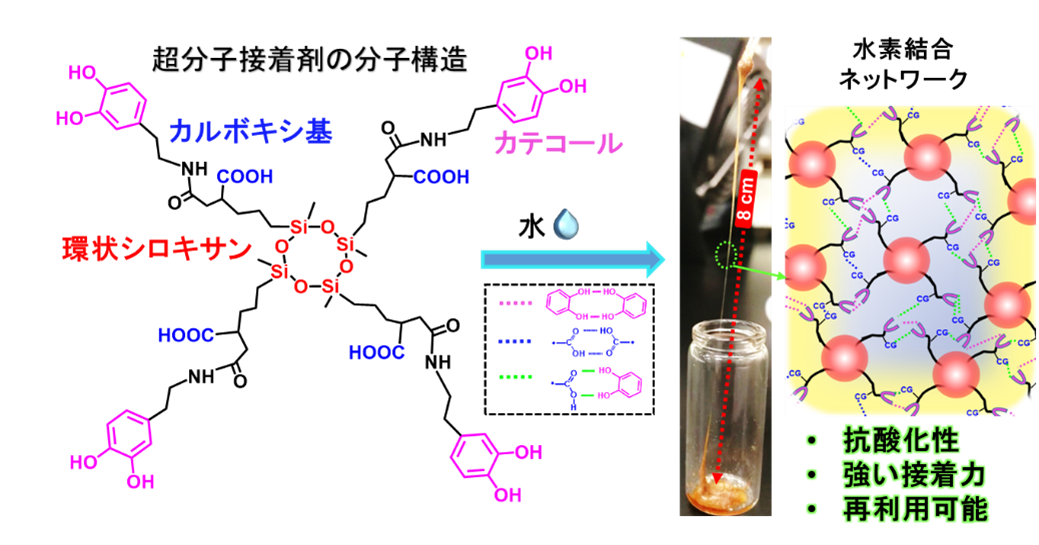

酸化されにくく再利用可能な超分子接着剤を開発

2022.02.18

酸化されにくく再利用可能な超分子接着剤を開発

~水の力により水素結合ネットワークを形成~ 化学・バイオ工学科 朱慧娥助教(応用化学専攻) -

2022.02.15

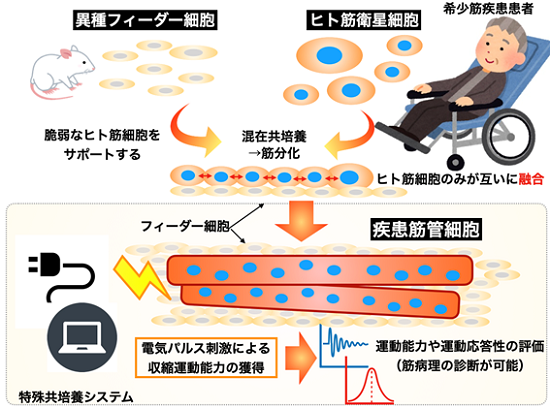

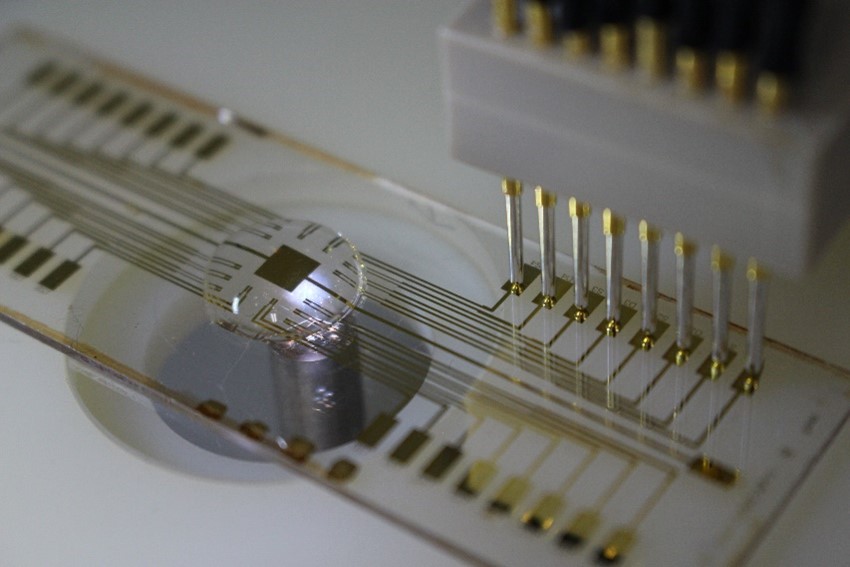

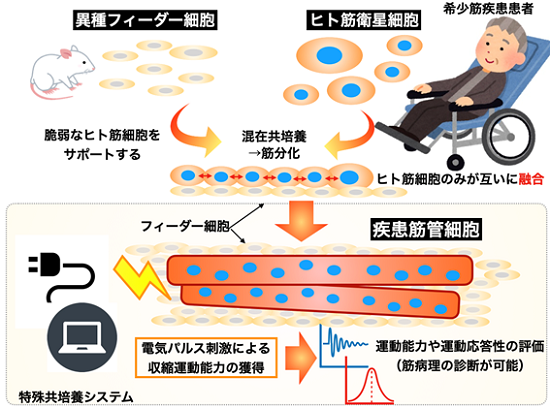

試験管の中で培養筋細胞を動かす新規技術・細胞診断法を開発

2022.02.15

試験管の中で培養筋細胞を動かす新規技術・細胞診断法を開発

-寝たきり患者でも筋細胞運動負荷テストを可能に- 電気情報物理工学科 神﨑展准教授(医工学研究科) -

2022.02.10

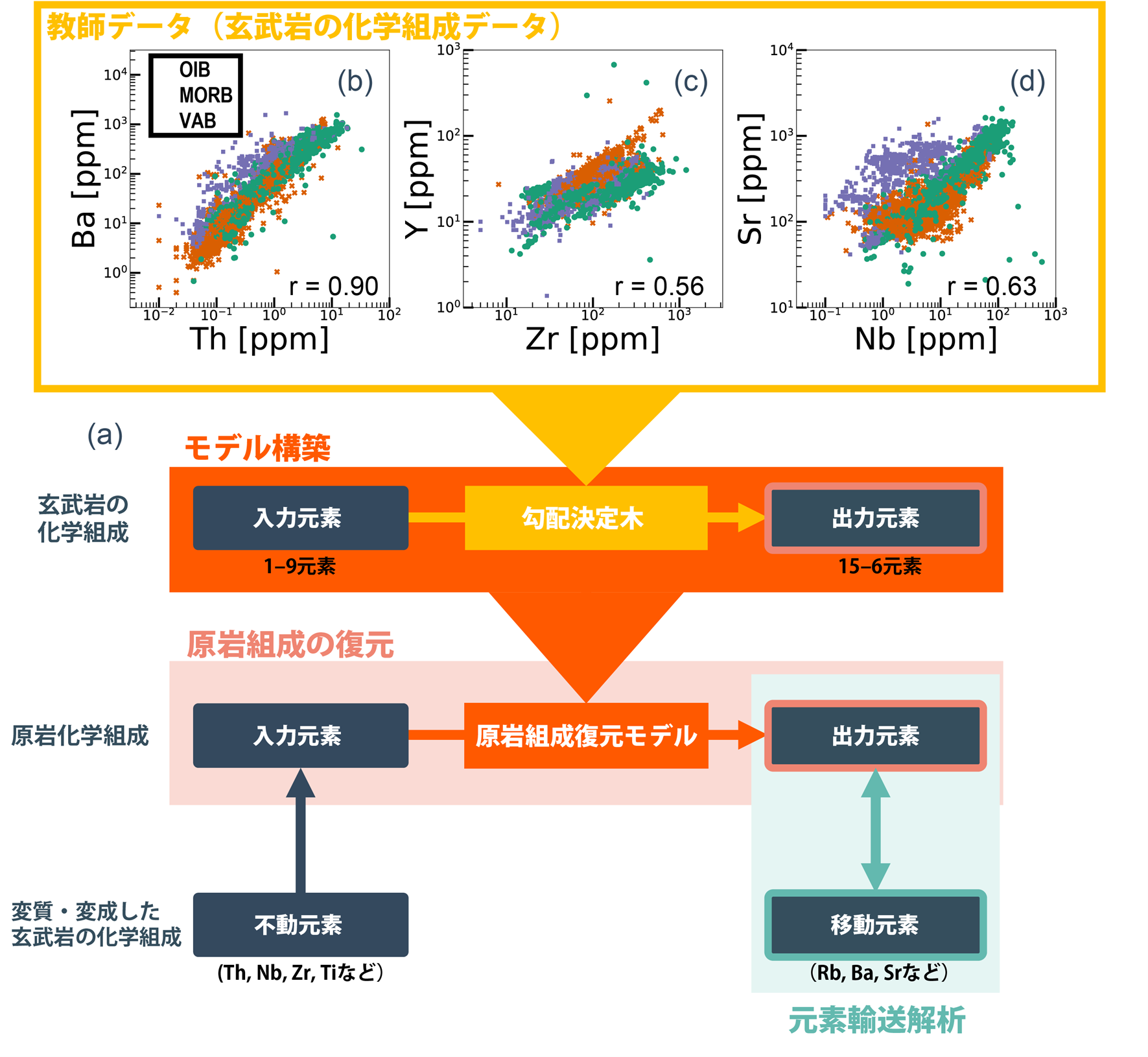

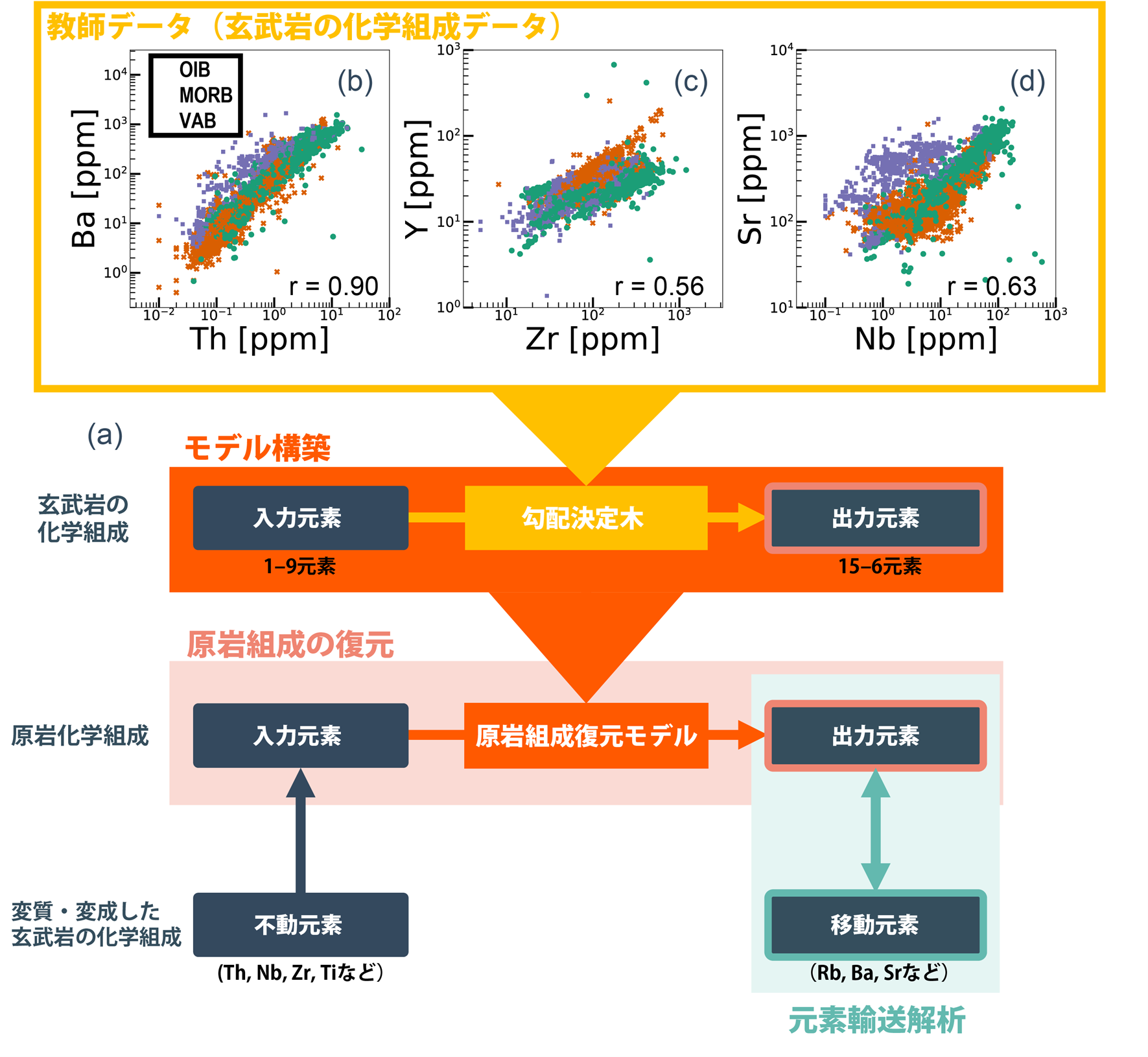

変質した岩石の化学組成を機械学習で復元!

2022.02.10

変質した岩石の化学組成を機械学習で復元!

―地球内部の元素循環の統一的な解明へ― 機械知能・航空工学科 宇野正起助教(環境科学研究科) -

2022.02.03

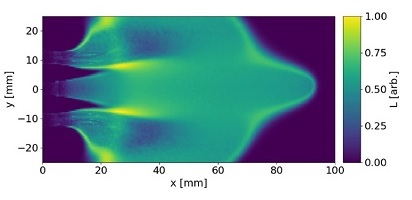

COVID-19陽性者搬送車内の気流を可視化

2022.02.03

COVID-19陽性者搬送車内の気流を可視化

〜ドライバーをウイルスから守る〜 機械知能・航空工学科 太田信教授、高奈秀匡准教授、安西眸助教(流体科学研究所) 建築・社会環境工学科 小林光准教授(都市・建築学専攻) -

2022.02.02

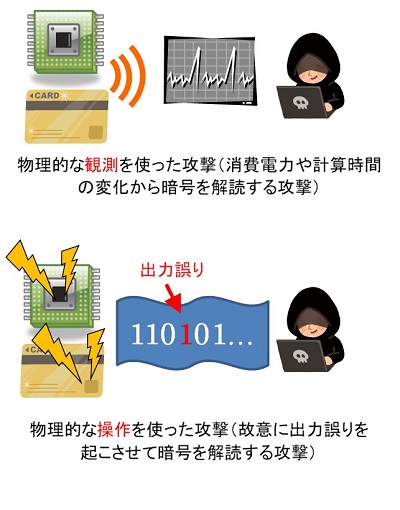

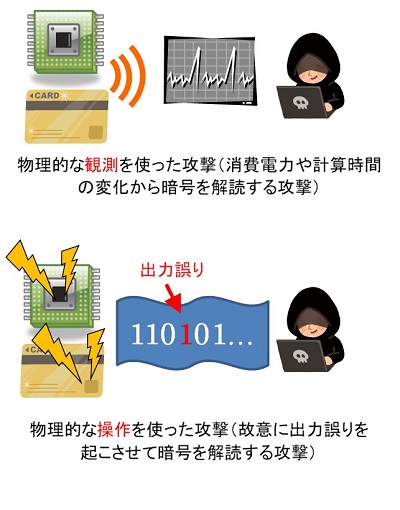

量子コンピュータにも耐性を持つ次世代暗号を安全に実現する技術を開発・実証

電気情報物理工学科

本間尚文教授(電気通信研究所)

2022.02.02

量子コンピュータにも耐性を持つ次世代暗号を安全に実現する技術を開発・実証

電気情報物理工学科

本間尚文教授(電気通信研究所)

-

2022.01.25

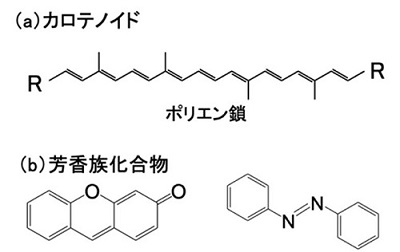

完熟トマトは何故あんなに赤い?

2022.01.25

完熟トマトは何故あんなに赤い?

~カロテノイド微粒子の歪んだ現実~ 化学・バイオ工学科 鈴木龍樹助教(多元物質科学研究所) -

2022.01.18

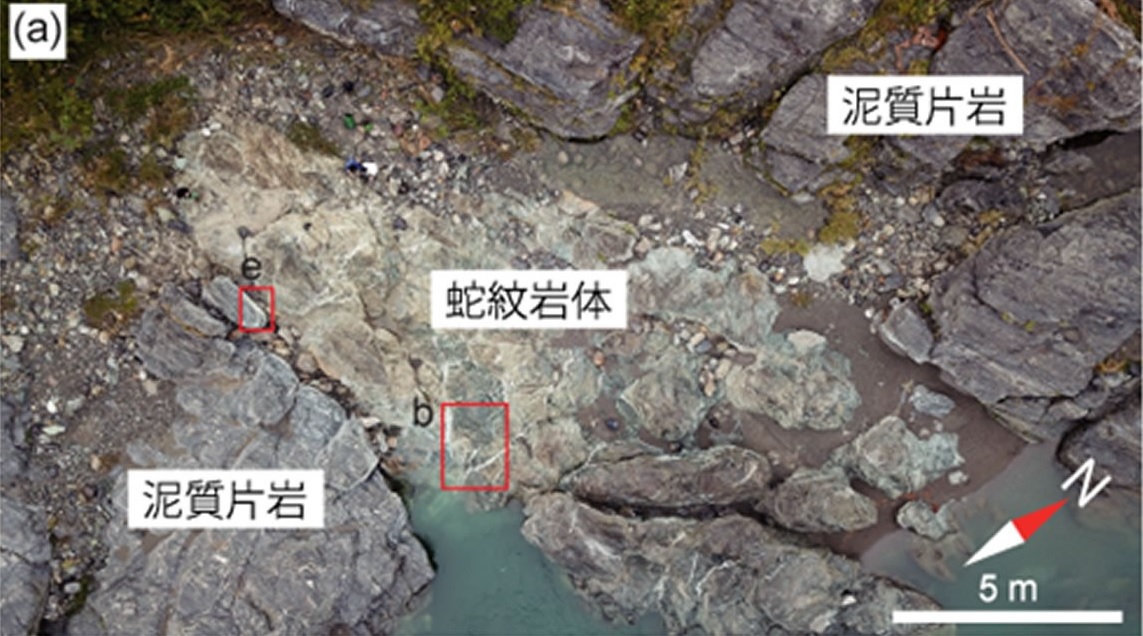

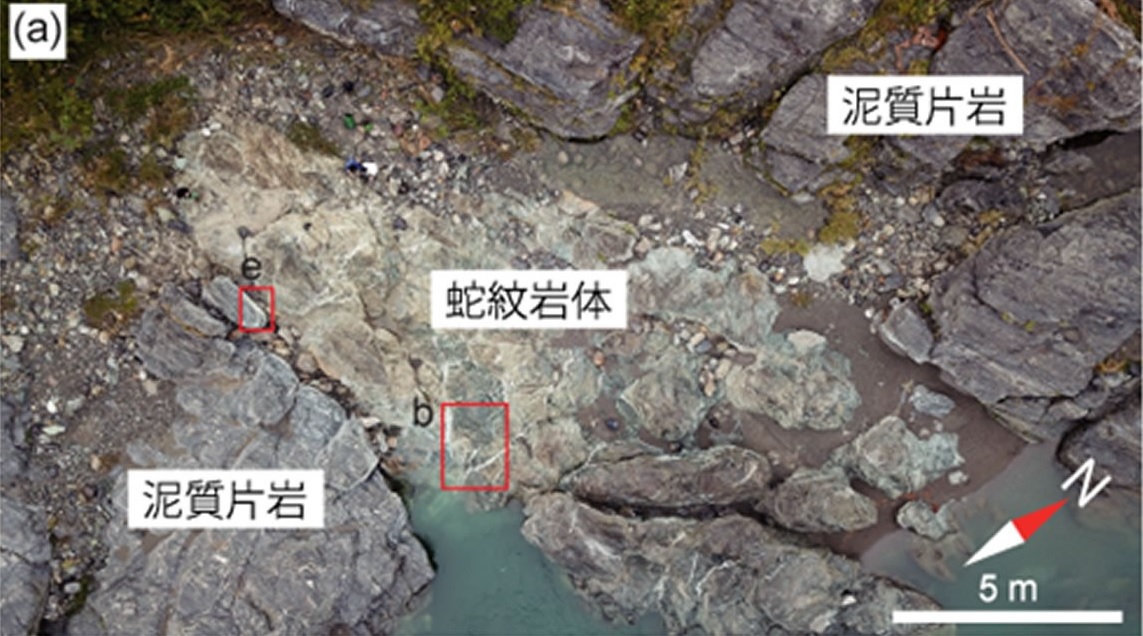

化学反応によって岩石が破壊され、水や二酸化炭素が持続的に固定されるメカニズムを解明

機械知能・航空工学科

宇野正起助教(環境科学研究科)

2022.01.18

化学反応によって岩石が破壊され、水や二酸化炭素が持続的に固定されるメカニズムを解明

機械知能・航空工学科

宇野正起助教(環境科学研究科)

-

2022.01.14

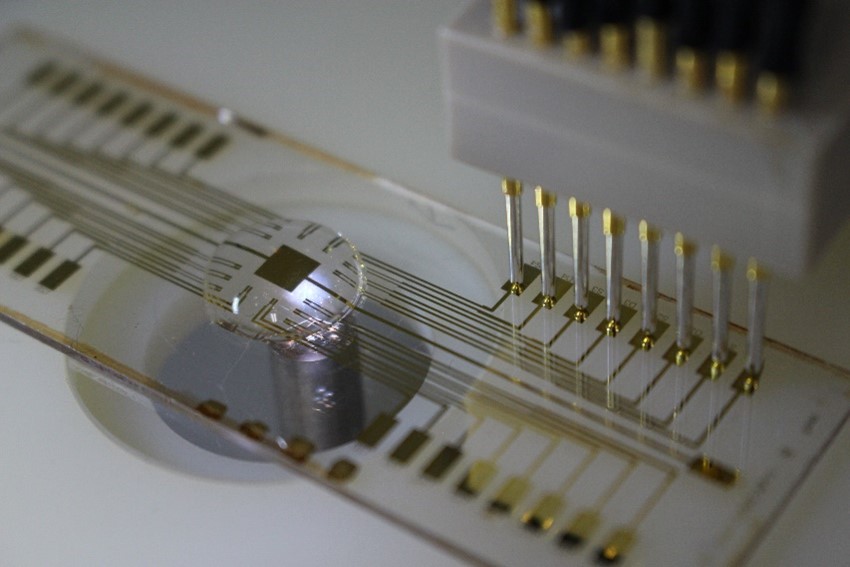

高分子を用いた神経模倣素子の動作原理を解明

2022.01.14

高分子を用いた神経模倣素子の動作原理を解明

- 神経のような動きをする電子部品の設計に向けた「地図」をつくる - 化学・バイオ工学科 山本俊介助教(応用化学専攻) -

2022.01.13

小型積層マグネットへの世界最高磁場の捕捉に成功

電気情報物理工学科

淡路智教授(金属材料研究所)

2022.01.13

小型積層マグネットへの世界最高磁場の捕捉に成功

電気情報物理工学科

淡路智教授(金属材料研究所)

-

2021.12.24

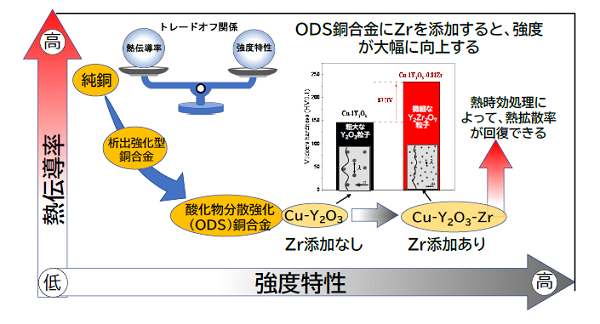

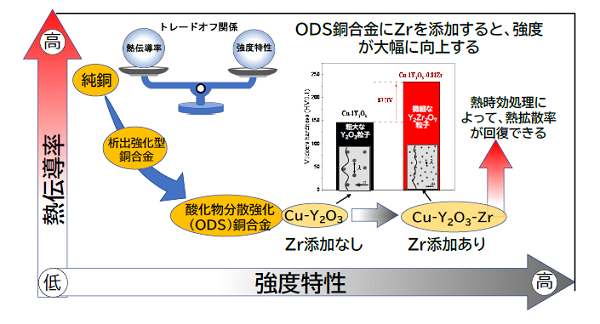

必須の高強度・高伝導性銅合金の開発に新たな道

2021.12.24

必須の高強度・高伝導性銅合金の開発に新たな道

SDGsの達成への貢献 機械知能・航空工学科 笠田竜太教授(金属材料研究所) -

2021.12.23

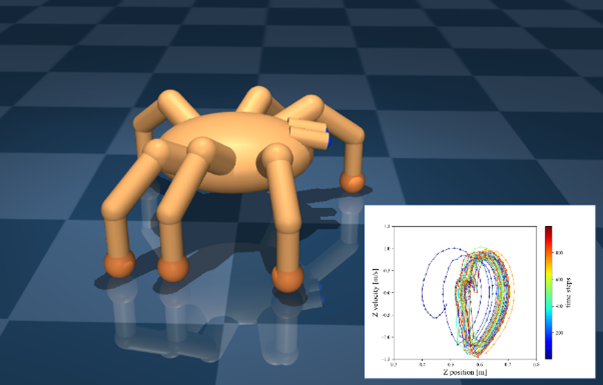

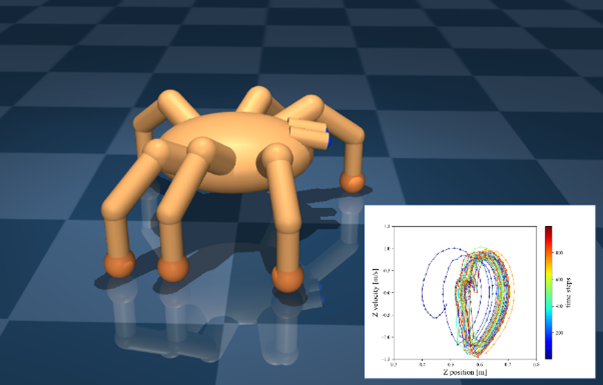

スパイキングニューラルネットワークがエネルギー効率的な動きを発見

2021.12.23

スパイキングニューラルネットワークがエネルギー効率的な動きを発見

― 脚ロボットの省エネ歩行学習に寄与 ― 機械知能・航空工学科 林部充宏教授(ロボティクス専攻) -

2021.12.21

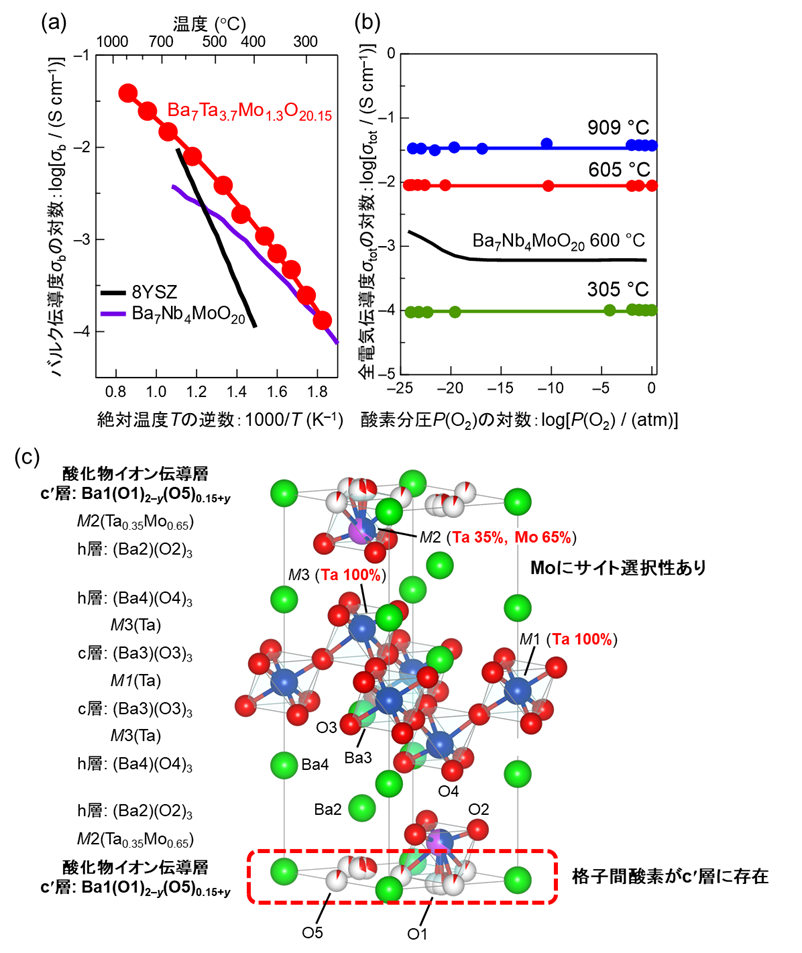

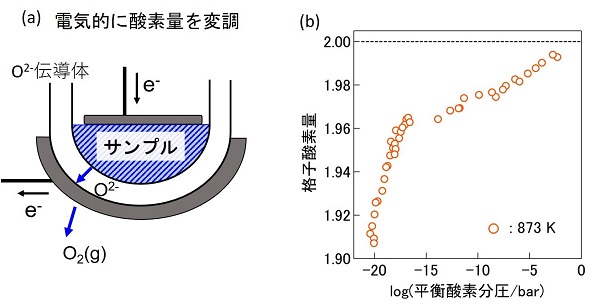

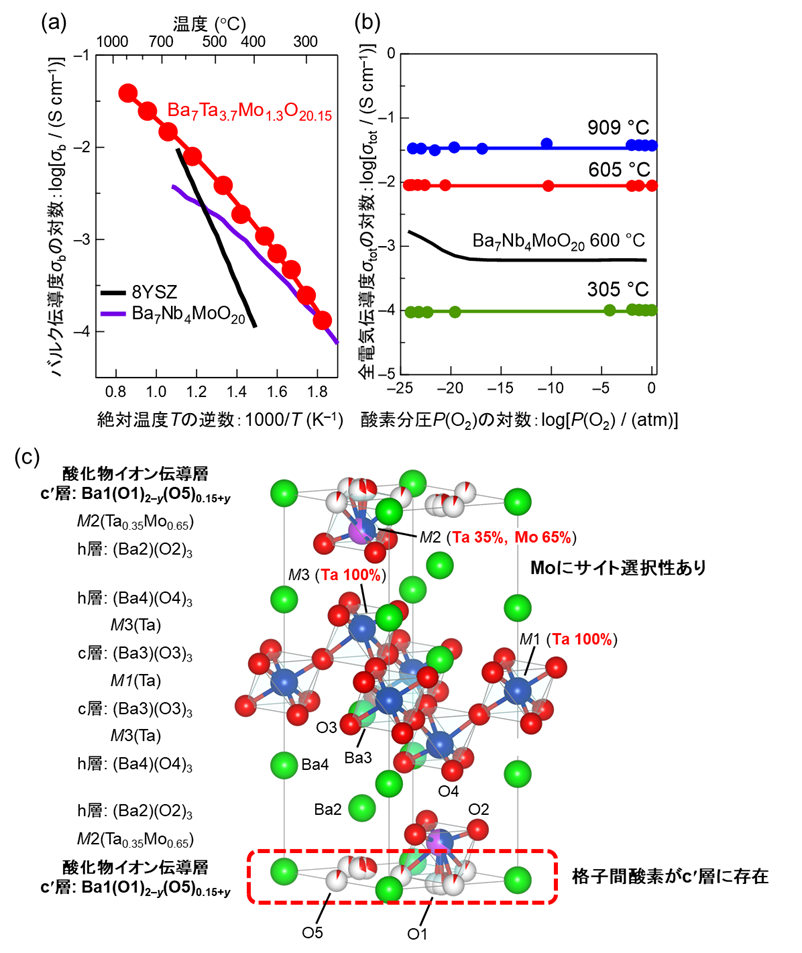

高伝導度・安定性を併せ持つ新型酸化物イオン伝導体を発見

2021.12.21

高伝導度・安定性を併せ持つ新型酸化物イオン伝導体を発見

-燃料電池や酸素分離膜等への応用・開発を強力に促進- 電気情報物理工学科 村上泰斗助教(電子工学専攻) -

2021.12.14

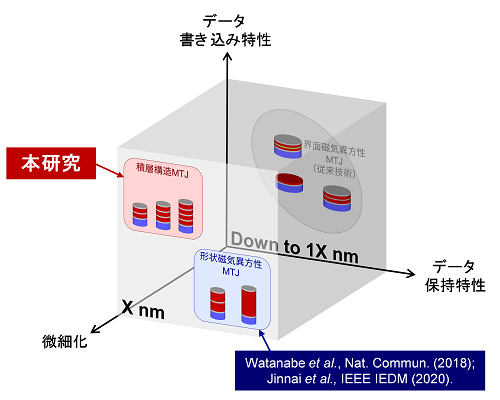

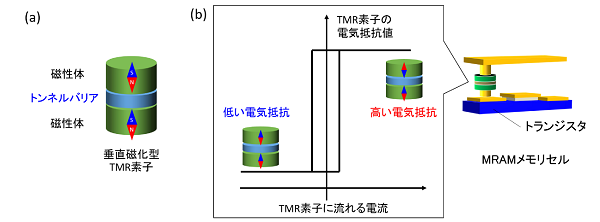

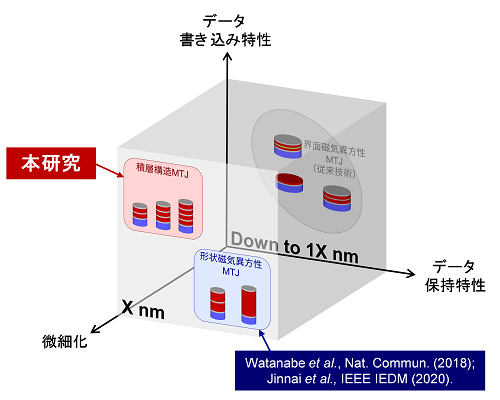

オングストローム世代半導体製造技術での磁気抵抗メモリ基盤技術を確立

2021.12.14

オングストローム世代半導体製造技術での磁気抵抗メモリ基盤技術を確立

~直径5ナノメートル以下の磁気トンネル接合素子で高速動作を実証~ 電気情報物理工学科 深見俊輔教授(電気通信研究所) -

2021.12.13

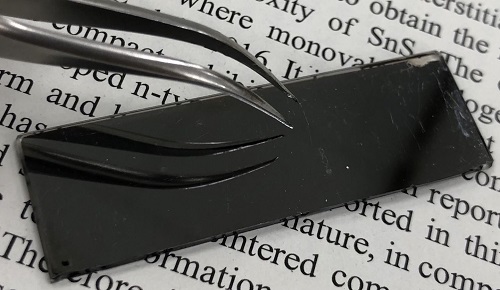

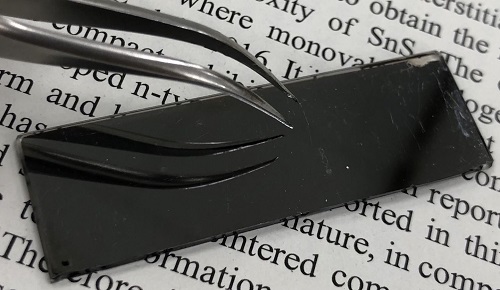

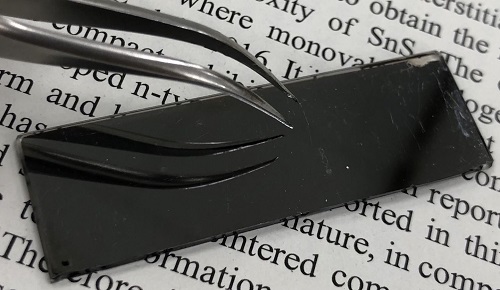

不純物ドーピングによる硫化スズ薄膜のn型化に成功

2021.12.13

不純物ドーピングによる硫化スズ薄膜のn型化に成功

~有害元素を含まない実用的な薄膜太陽電池の実現に期待~ 機械知能・航空工学科 鈴木一誓助教(多元物質科学研究所) 材料科学総合学科 川西咲子助教(多元物質科学研究所) -

2021.12.8

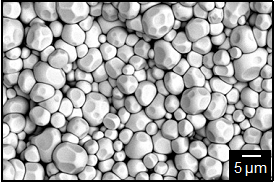

金属並みの低温で酸化物系固体電解質を焼結

2021.12.8

金属並みの低温で酸化物系固体電解質を焼結

― 燃料電池や全固体電池の三次元造形への応用に期待 ― 材料科学総合学科 高村仁教授(知能デバイス材料学専攻) -

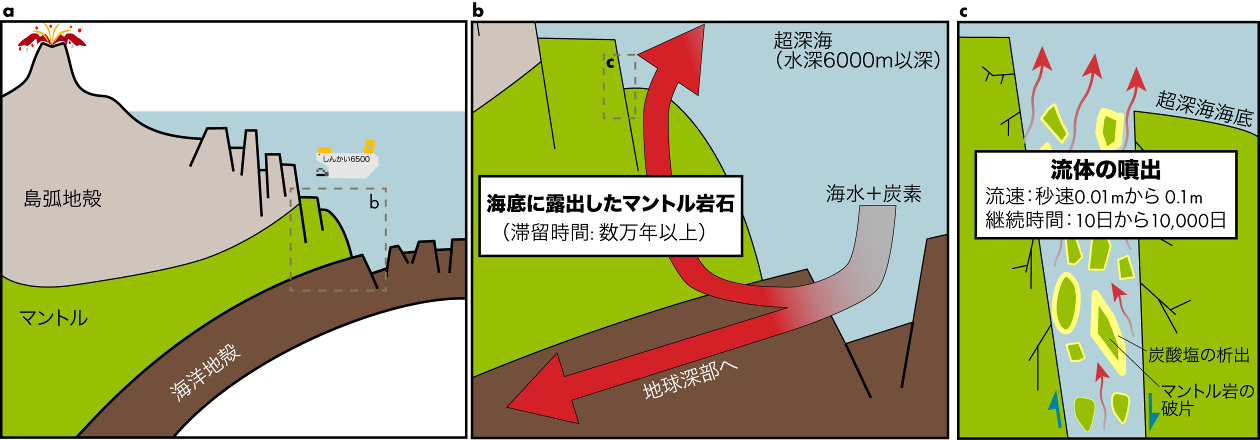

2021.12.06

超深海の変質したマントル岩石の内部で 炭素を含む海水が循環していることを明らかに

機械知能・航空工学科

岡本敦教授(環境科学研究科)

2021.12.06

超深海の変質したマントル岩石の内部で 炭素を含む海水が循環していることを明らかに

機械知能・航空工学科

岡本敦教授(環境科学研究科)

-

2021.12.02

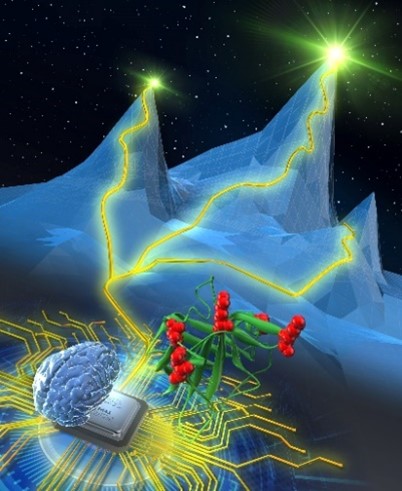

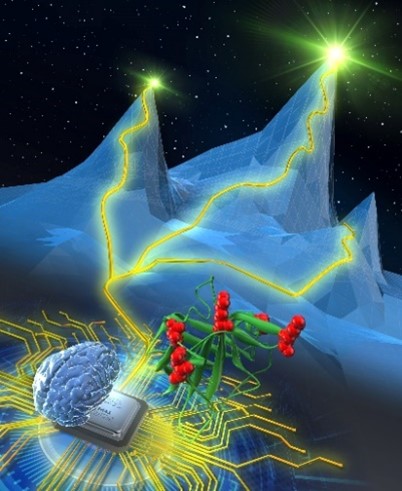

人工知能で酵素を自動設計

2021.12.02

人工知能で酵素を自動設計

〜 様々な機能性タンパク質開発の加速に期待 〜 化学・バイオ工学科 梅津光央教授(バイオ工学専攻) -

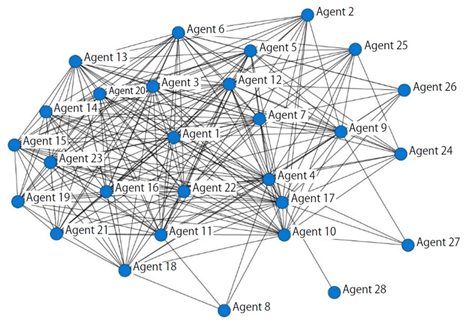

2021.12.01

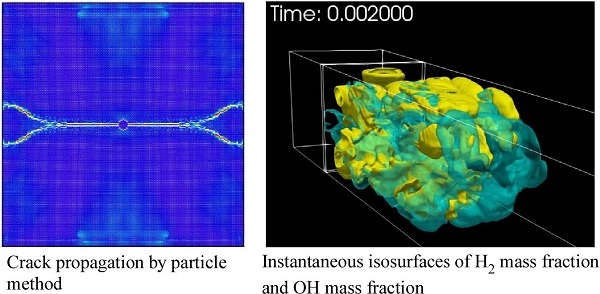

水素エネルギーシステムの統合型安全管理技術を開発

2021.12.01

水素エネルギーシステムの統合型安全管理技術を開発

- 水素エネルギーリスク科学の新展開 - 機械知能・航空工学科 石本淳教授(流体科学研究所) -

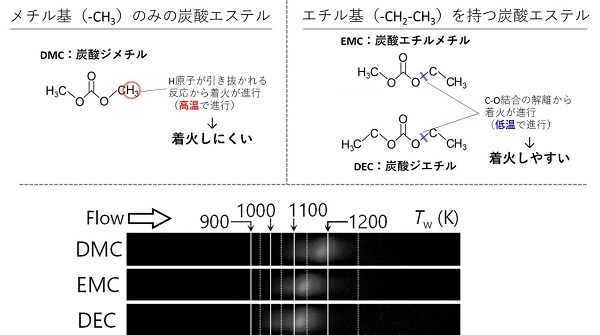

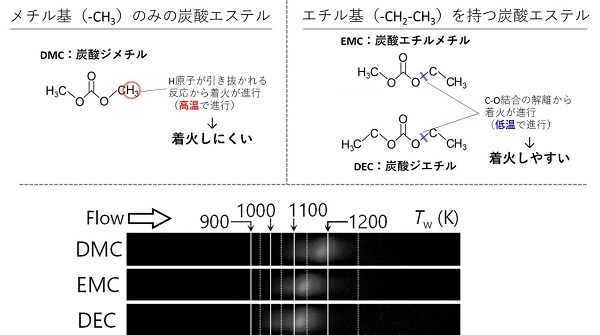

2021.12.01

リチウムイオン電池の電解液主成分の着火反応を解明

2021.12.01

リチウムイオン電池の電解液主成分の着火反応を解明

~発火しない電池の開発に前進~ 機械知能・航空工学科 中村寿准教授(流体科学研究所) -

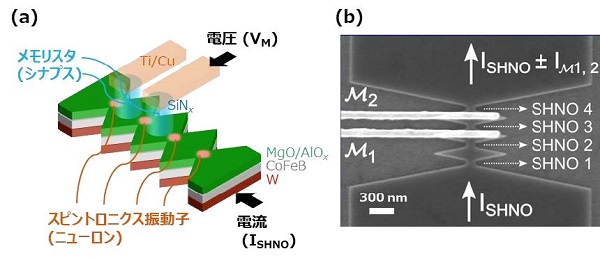

2021.11.30

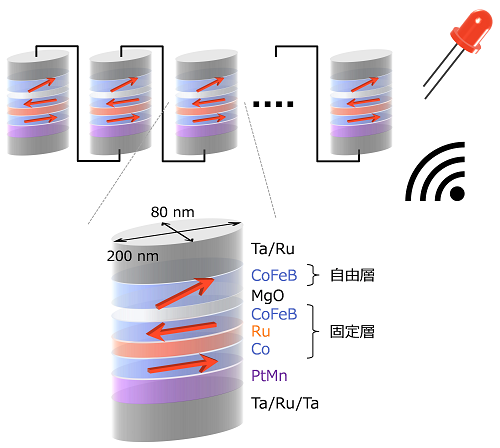

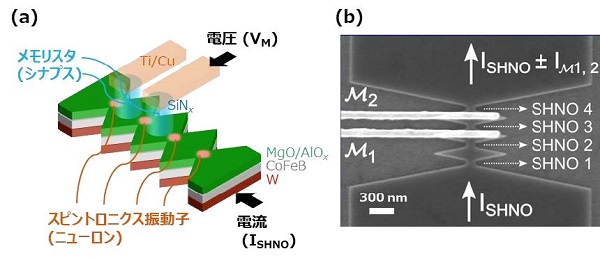

スピントロニクスで脳型コンピュータ向け新素子

2021.11.30

スピントロニクスで脳型コンピュータ向け新素子

~ニューロンとシナプスの機能を一体化~ 電気情報物理工学科 深見俊輔教授(電気通信研究所) -

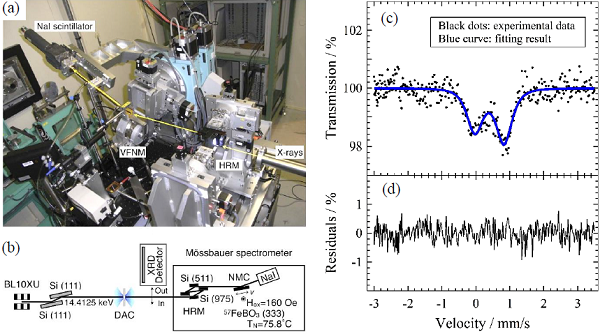

2021.11.29

下部マントルの不均一性を解く鍵

2021.11.29

下部マントルの不均一性を解く鍵

沈み込みスラブを起源とするブリッジマナイトの単結晶構造物性が明らかに! 材料科学総合学科 杉山和正教授(金属材料研究所) -

2021.11.25

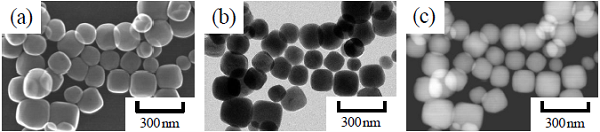

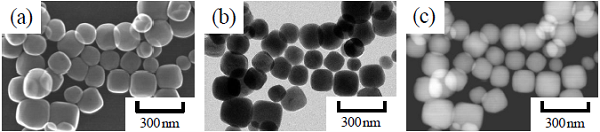

チタン酸バリウムナノキューブの粒径を制御する手法を新たに開発

2021.11.25

チタン酸バリウムナノキューブの粒径を制御する手法を新たに開発

環境調和型のプロセスを採用 高性能小型電子デバイスの開発に期待 化学・バイオ工学科 殷シュウ教授(多元物質科学研究所) -

2021.11.18

土壌中の休眠微生物・ウイルスが表出するメカニズム解明に期待

2021.11.18

土壌中の休眠微生物・ウイルスが表出するメカニズム解明に期待

~微生物の発酵によるブラジルナッツ効果の発見~ 機械知能・航空工学科 菊地謙次准教授(ファインメカニクス専攻) -

2021.11.18

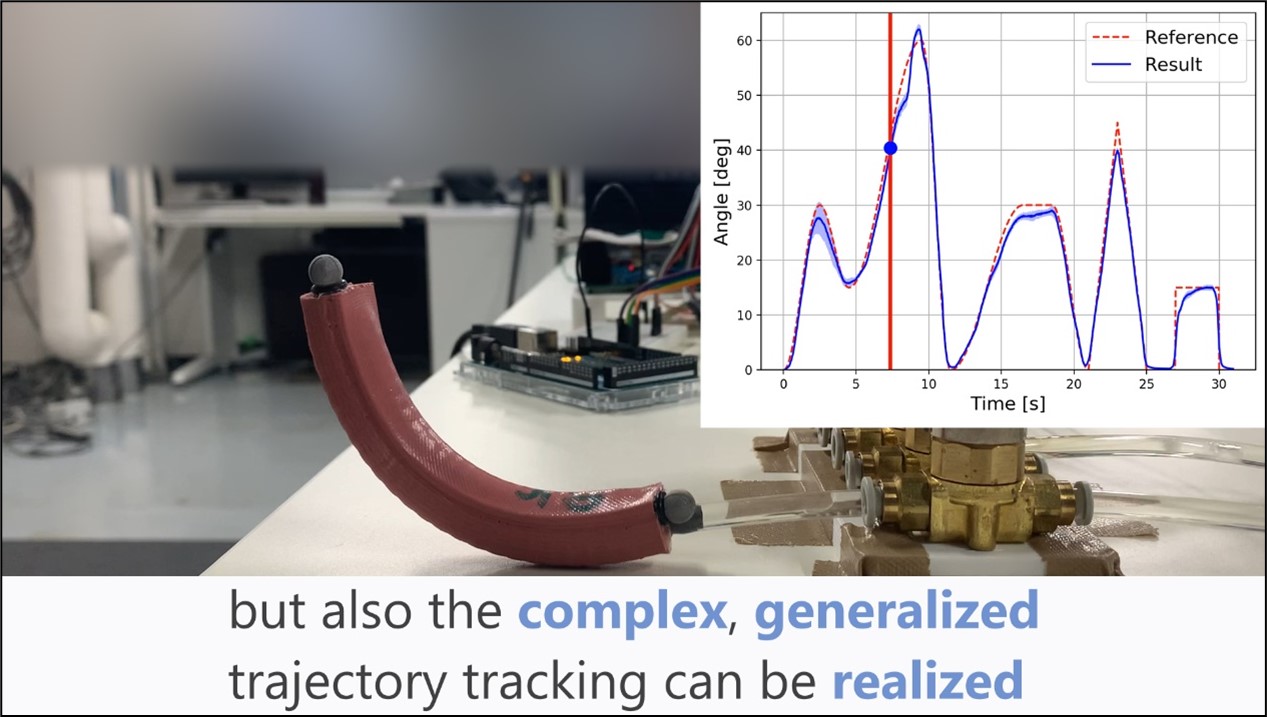

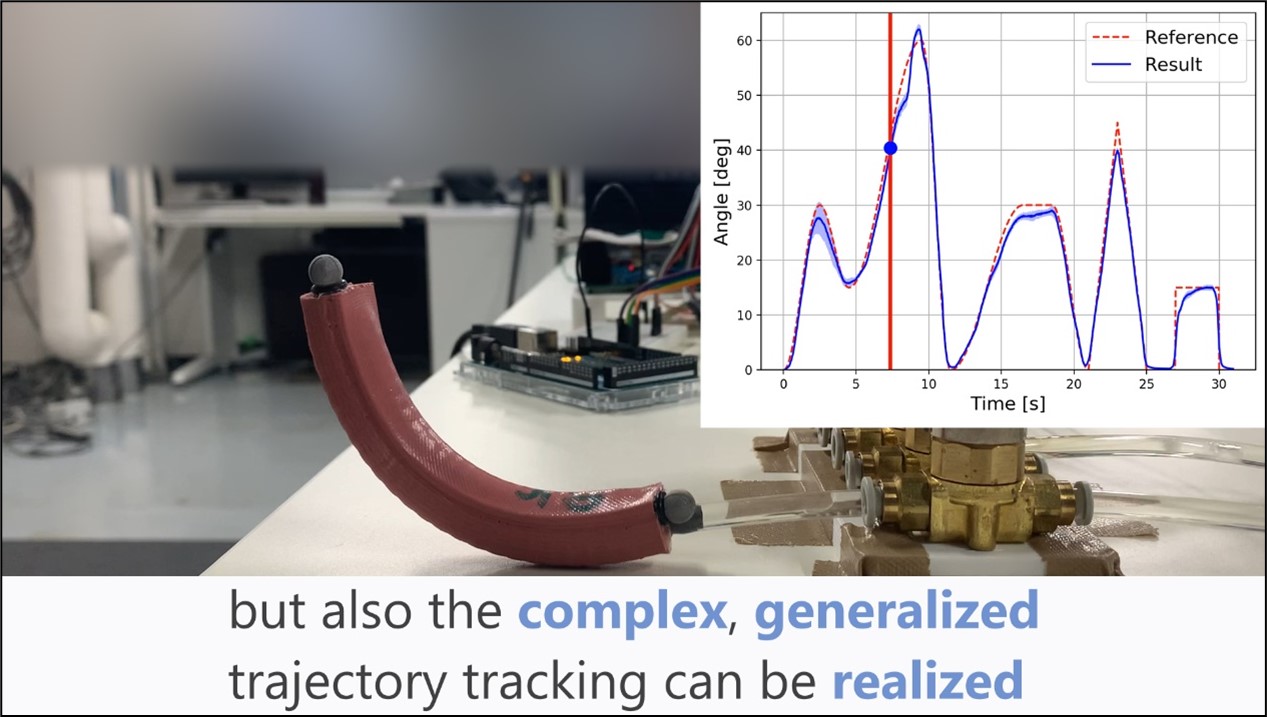

ソフトロボットの運動再現性を向上

2021.11.18

ソフトロボットの運動再現性を向上

― 反復学習型ニューラルネットワークにより高い制御精度を実現 ― 機械知能・航空工学科 林部充宏教授(ロボティクス専攻) -

2021.11.16

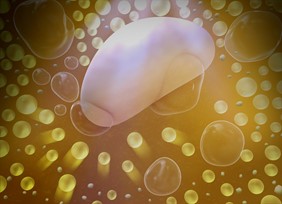

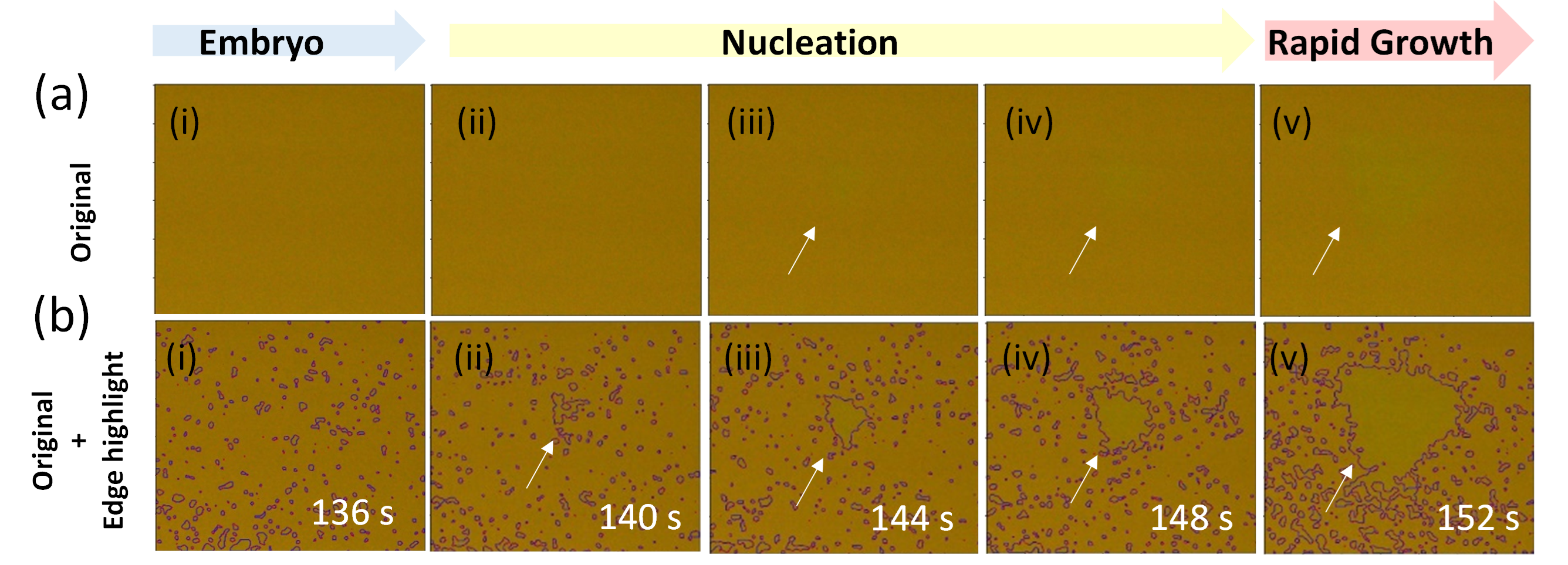

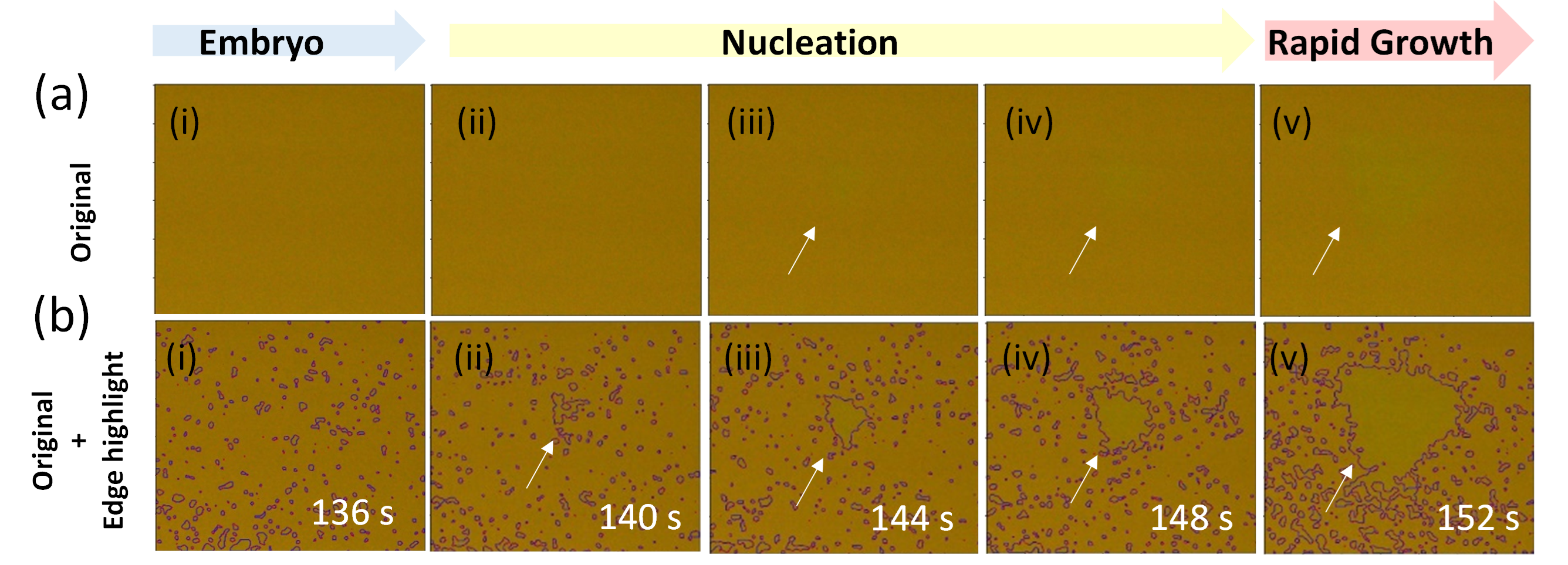

半導体原子シートの新たな核形成過程を直接観測

2021.11.16

半導体原子シートの新たな核形成過程を直接観測

― 次世代フレキシブル透明デバイスの実用化に貢献 ― 電気情報物理工学科 加藤俊顕准教授(電子工学専攻) -

2021.11.11

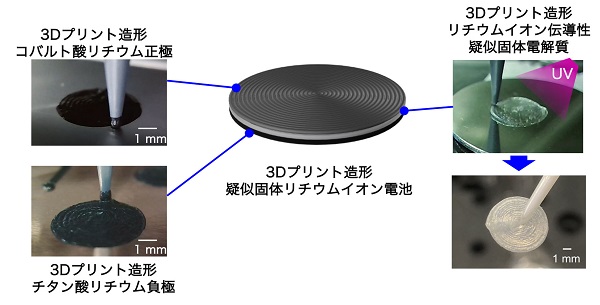

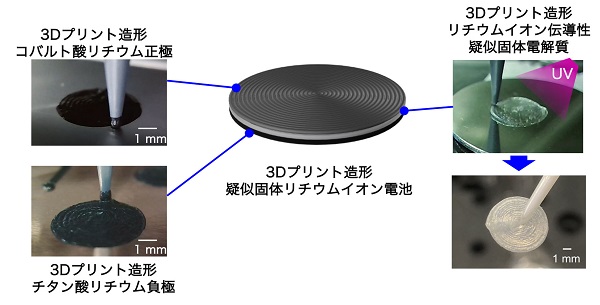

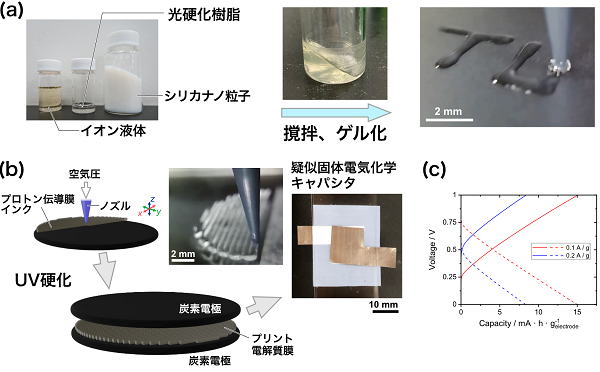

疑似固体リチウムイオン電池の3Dプリント製造技術を開発

2021.11.11

疑似固体リチウムイオン電池の3Dプリント製造技術を開発

~EVから医療用まで、固体リチウムイオン電池を短時間でオンデマンド製造~ 化学・バイオ工学科 小林弘明助教、本間格教授(多元物質科学研究所) -

2021.11.08

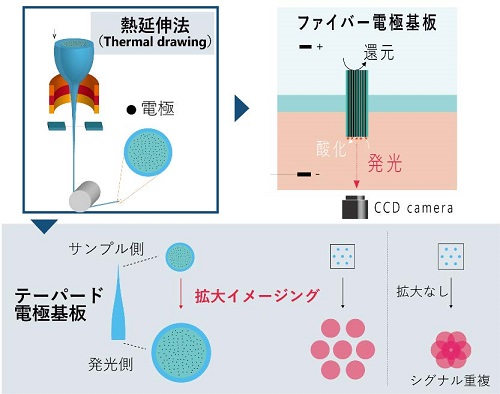

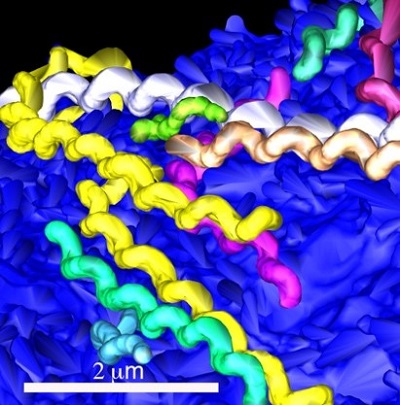

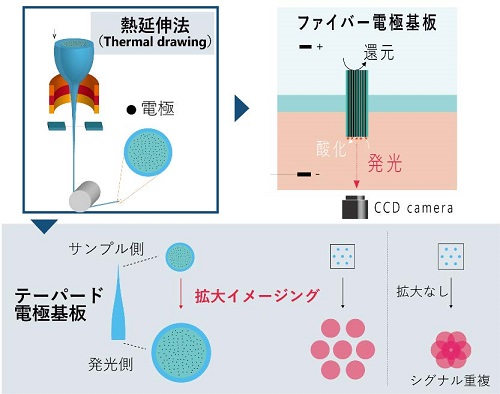

分子の動きを捉える顕微鏡素子を熱延伸法で開発

2021.11.08

分子の動きを捉える顕微鏡素子を熱延伸法で開発

―量産化による生体内分子イメージングの実用化に期待― 化学・バイオ工学科 岩間智紀博士後期課程学生(環境科学研究科) -

2021.11.08

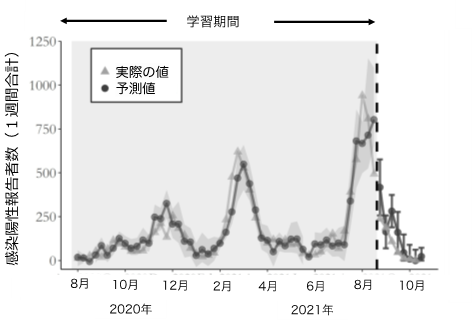

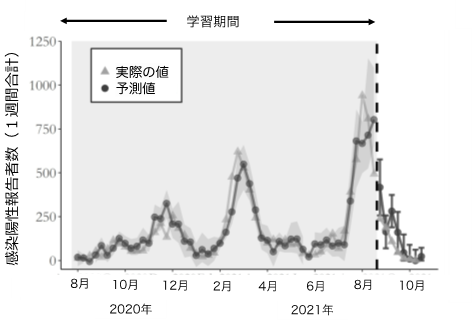

下水調査で新型コロナウイルス感染陽性者数を予測

2021.11.08

下水調査で新型コロナウイルス感染陽性者数を予測

- 下水中ウイルス検出結果から算出した予測値の公開検証実験開始 - 建築・社会環境工学科 佐野大輔教授(土木工学専攻) -

2021.10.28

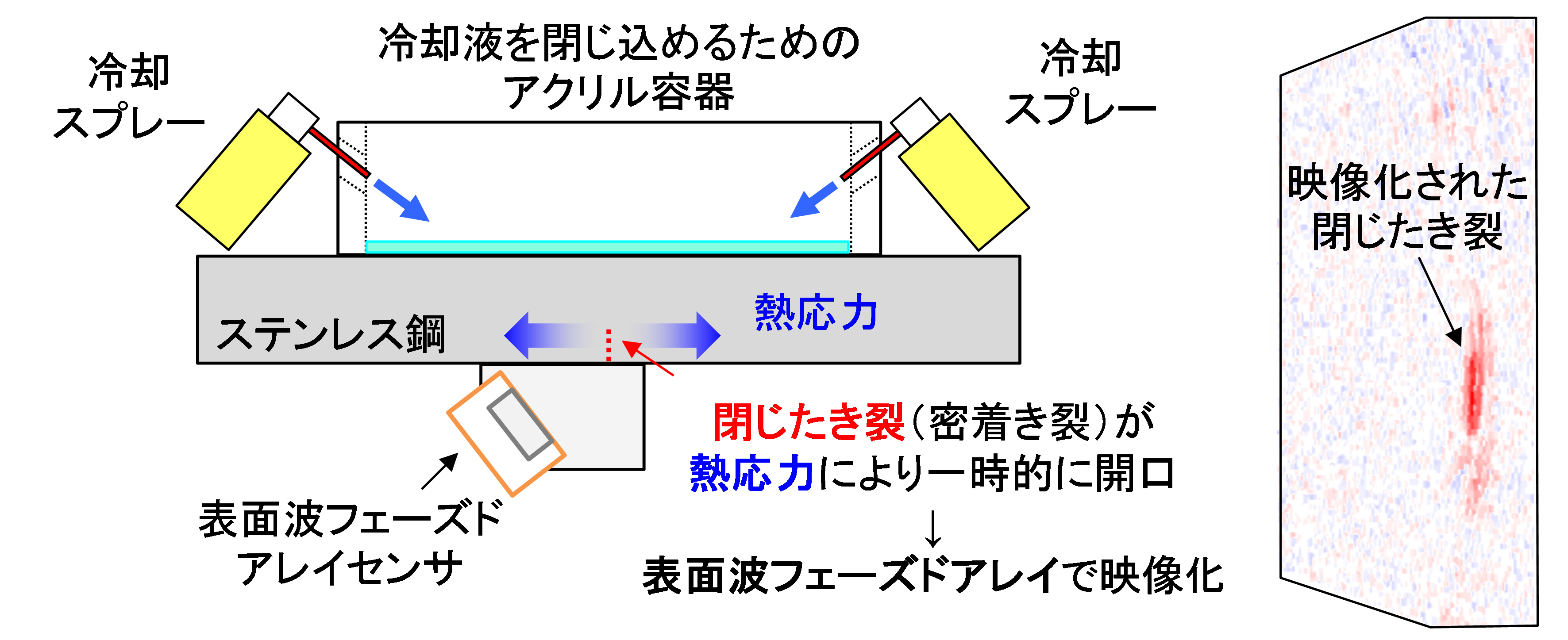

見えない“閉じたき裂”を冷却し超音波で映像化

2021.10.28

見えない“閉じたき裂”を冷却し超音波で映像化

- 橋梁・発電プラント・航空機エンジンなどの非破壊評価に新手法 - 材料科学総合学科 小原良和准教授(材料システム工学専攻) -

2021.10.28

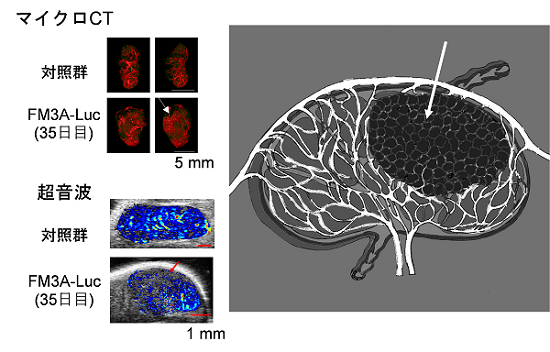

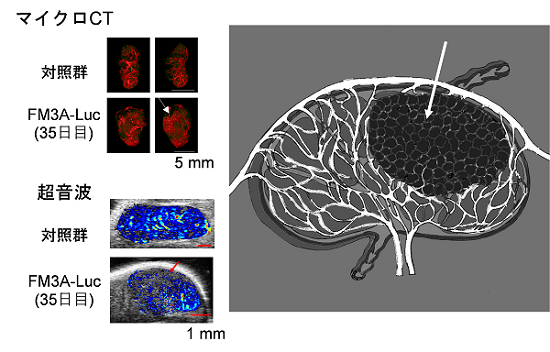

転移リンパ節内の灌流欠損の形成メカニズムを解明

2021.10.28

転移リンパ節内の灌流欠損の形成メカニズムを解明

造影超音波や造影CTによる観察 電気情報物理工学科 小玉哲也教授(医工学研究科) -

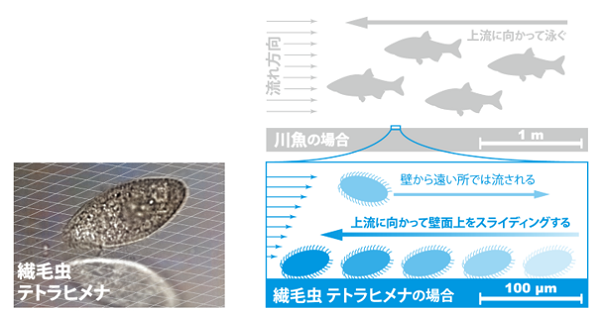

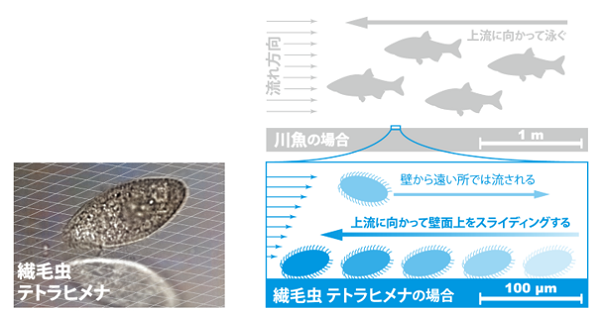

2021.10.21

泳ぐ微生物が海まで流されない理由

2021.10.21

泳ぐ微生物が海まで流されない理由

―SDGsに欠かせない小さな生物たちの振る舞いを解明― 機械知能・航空工学科 石川拓司(医工学研究科) -

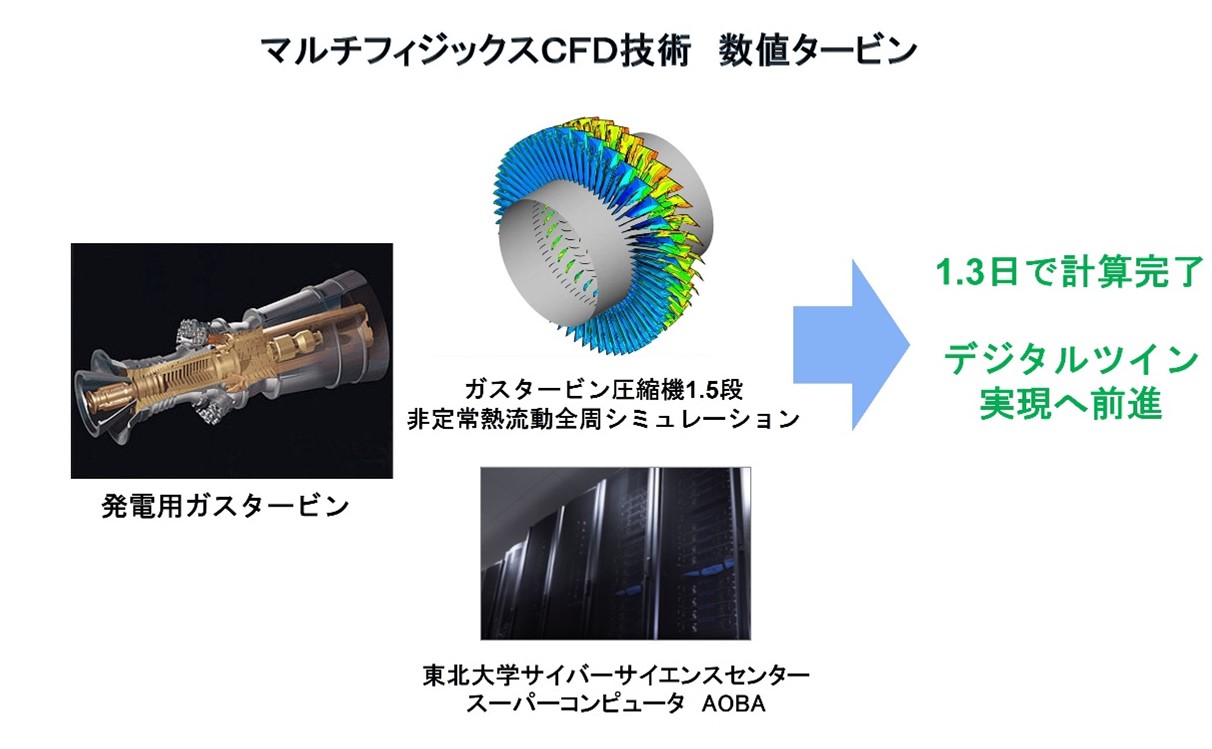

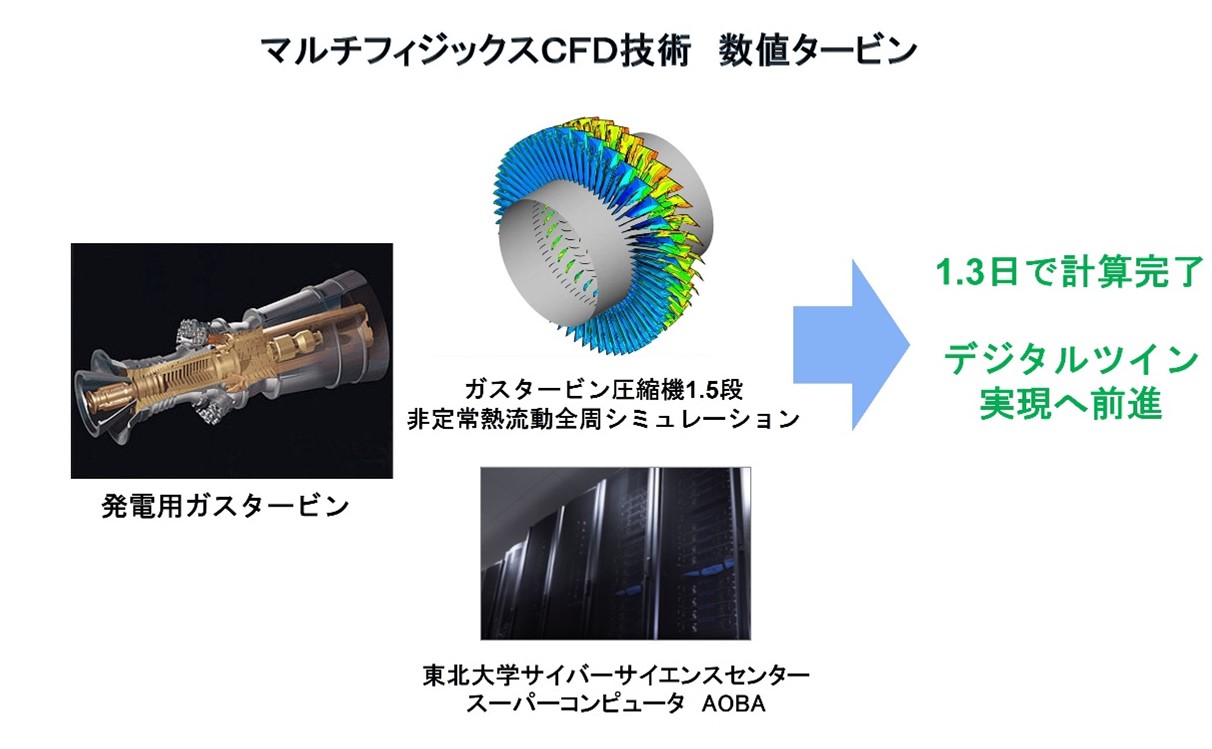

2021.10.15

東北大学とNEC、スーパーコンピュータを活用した 発電用ガスタービンの数値シミュレーション高速化技術を開発

2021.10.15

東北大学とNEC、スーパーコンピュータを活用した 発電用ガスタービンの数値シミュレーション高速化技術を開発

~高速かつ高精度なデジタルツインシミュレーションを実現し、 電力の安定供給と発電効率の向上に貢献~ 機械知能・航空工学科 山本悟教授(情報科学研究科) -

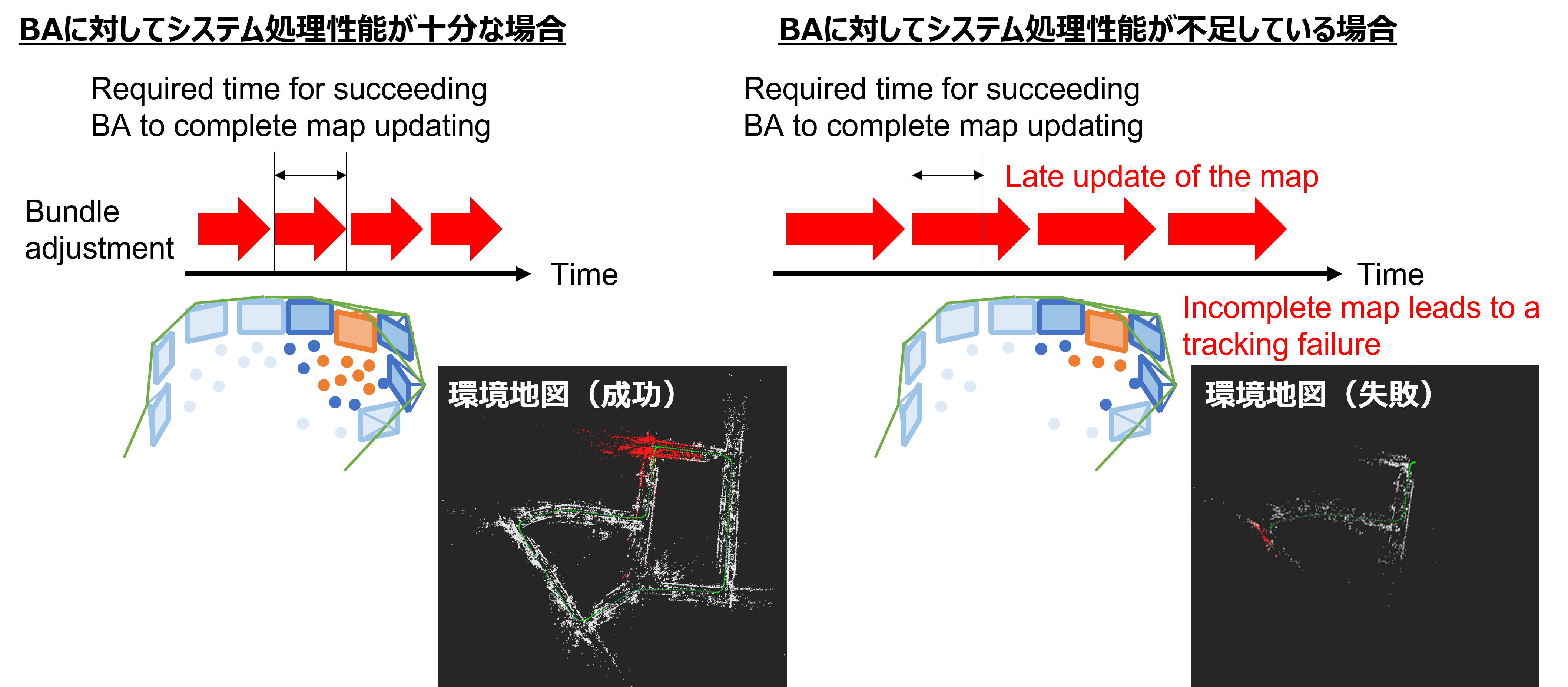

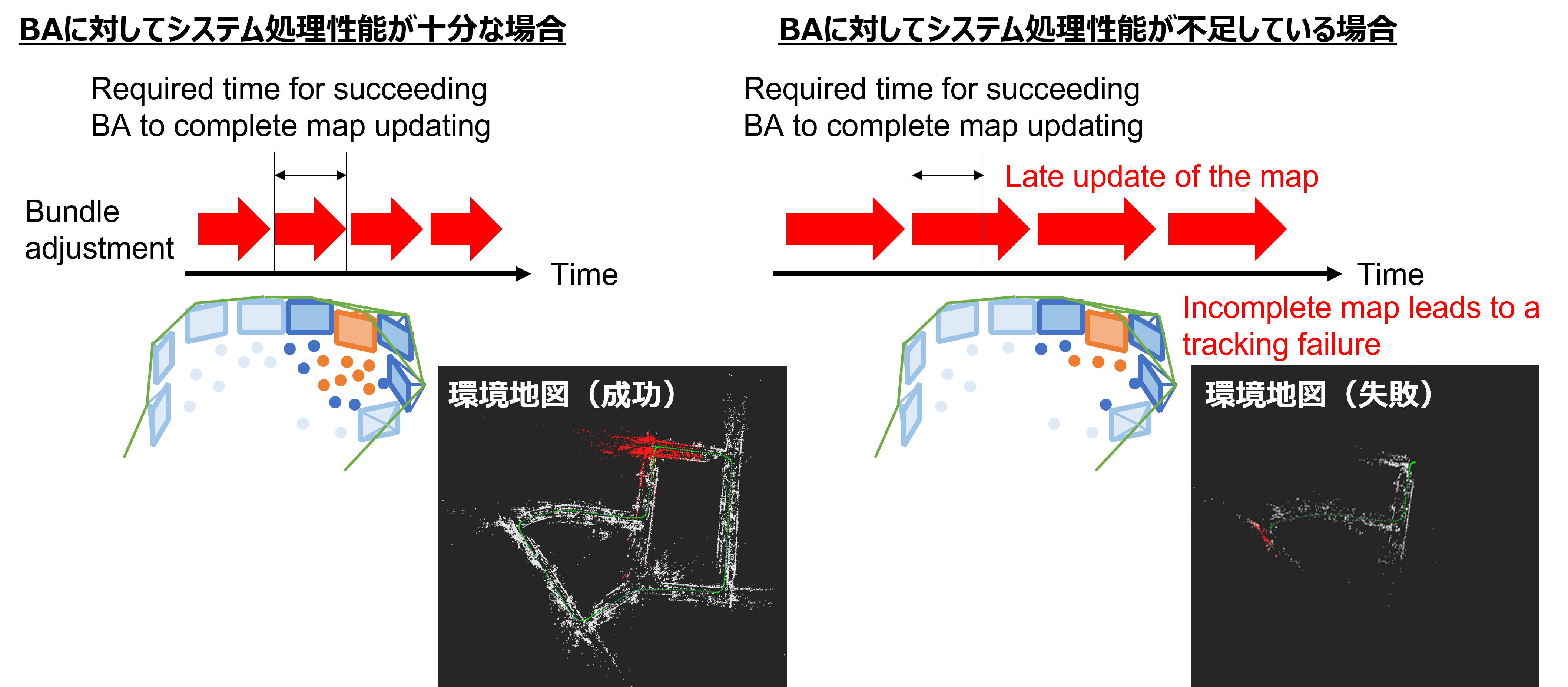

2021.10.12

深層学習を用いたSLAM処理を大幅に高速化

2021.10.12

深層学習を用いたSLAM処理を大幅に高速化

画像認識による高度な自律制御をエッジデバイスで実現可能に 機械知能・航空工学科 岡谷貴之教授(情報科学研究科) -

2021.10.07

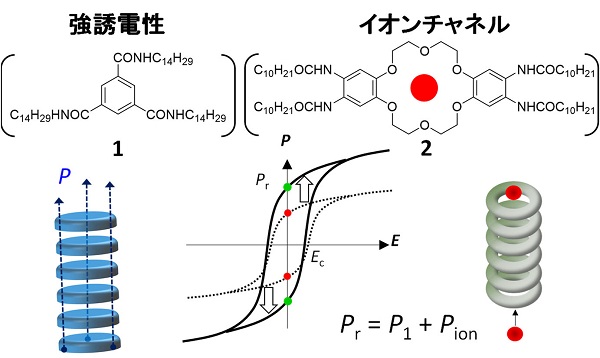

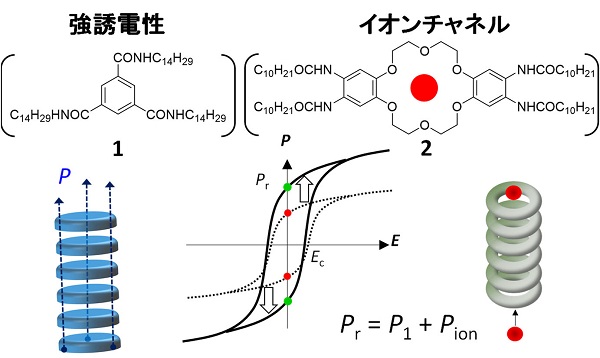

新たな動作原理による有機メモリ素子の開発に期待

2021.10.07

新たな動作原理による有機メモリ素子の開発に期待

~イオンチャネルと強誘電体の共存によるスイッチング特性の向上~ 化学・バイオ工学科 芥川智行教授(多元物質科学研究所) -

2021.10.06

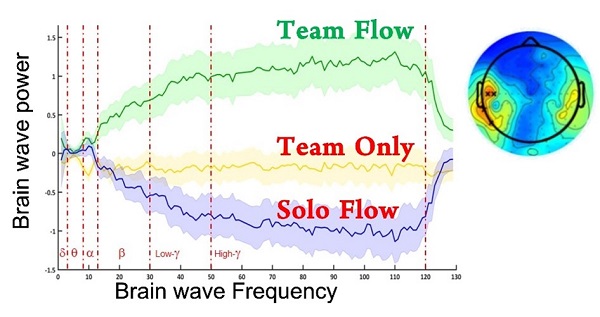

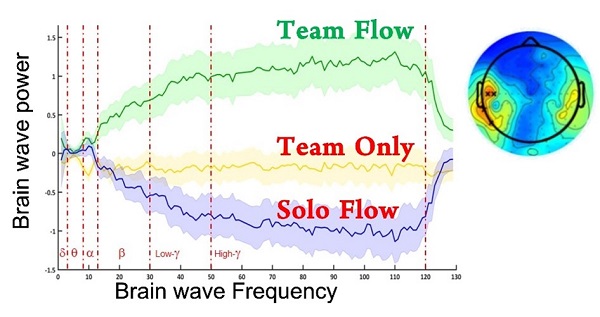

世界初、チームが「ゾーン」に入ったときの脳活動が明らかに!

2021.10.06

世界初、チームが「ゾーン」に入ったときの脳活動が明らかに!

―チームフロー特有の神経活動の発見はチームパフォーマンスの予測と強化に適用できる― 電気情報物理工学科 Chia-huei Tseng准教授(電気通信研究所) -

2021.09.27

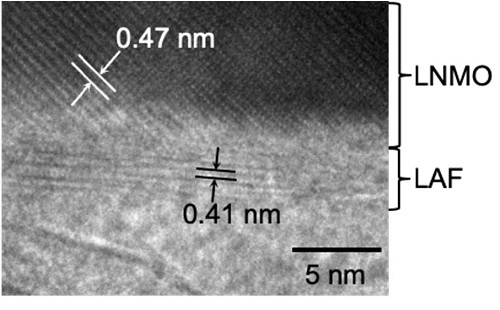

コバルトフリー正極の安定な高電圧動作に成功

2021.09.27

コバルトフリー正極の安定な高電圧動作に成功

~リチウムイオン電池素材のサプライチェーンリスク回避に期待~ 化学・バイオ工学科 小林弘明助教、本間格教授(多元物質科学研究所) -

2021.09.22

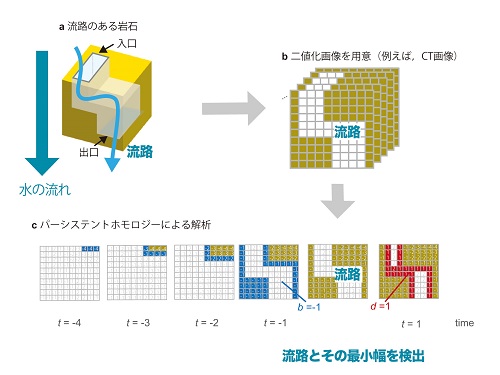

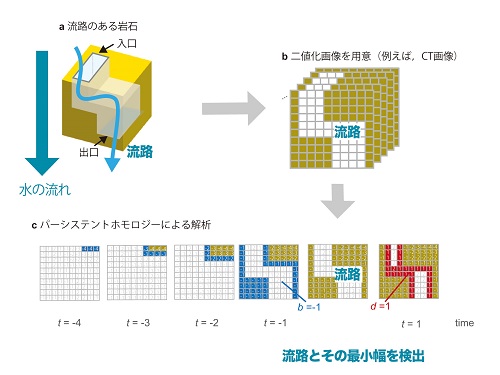

複雑な構造の“かたち”から“ながれ”を直接予測

2021.09.22

複雑な構造の“かたち”から“ながれ”を直接予測

岩石内の流体流動をトポロジーによって読み解く 機械知能・航空工学科 鈴木杏奈助教(流体科学研究所) -

2021.09.21

Society 5.0実現への材料探索に!

2021.09.21

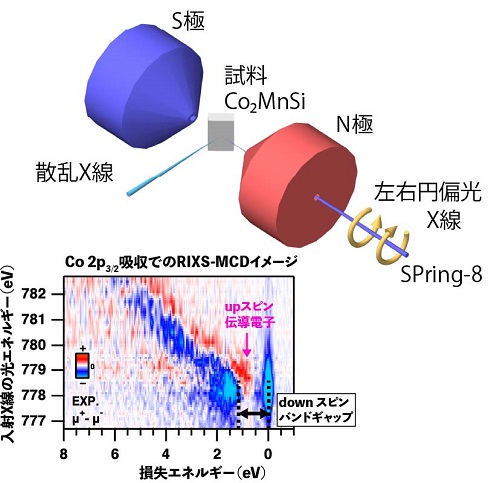

Society 5.0実現への材料探索に!

スピントロニクス材料の電子構造を可視化する新たな測定技術 材料科学総合学科 梅津理恵教授(金属材料研究所) -

2021.09.14

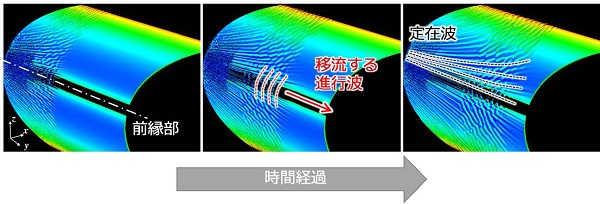

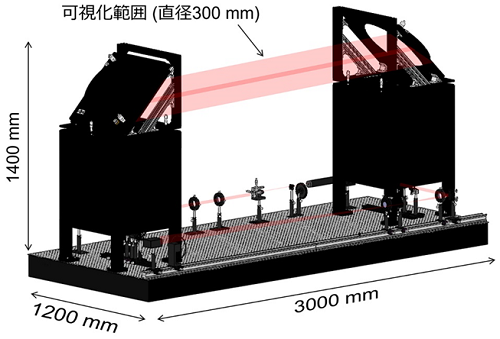

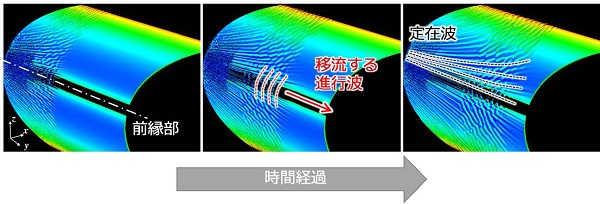

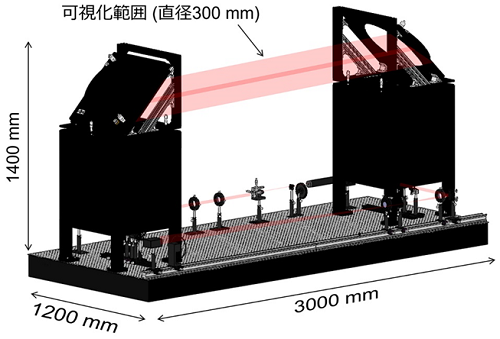

世界初!旅客機主翼の流れの遷移メカニズムを解明

2021.09.14

世界初!旅客機主翼の流れの遷移メカニズムを解明

後退翼の層流化により空気抵抗の大幅減へ前進 機械知能・航空工学科 焼野藍子助教、大林茂教授(流体科学研究所) -

2021.09.14

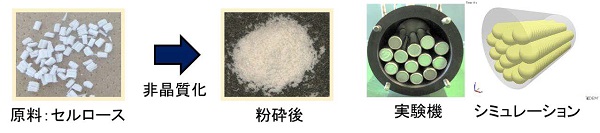

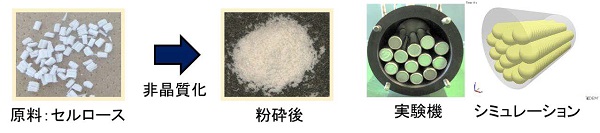

セルロースの非晶質化を計算で予測!

2021.09.14

セルロースの非晶質化を計算で予測!

身近な製品の製造・開発コストの大幅削減に期待 機械知能・航空工学科 加納純也教授、石原真吾助教(多元物質科学研究所) -

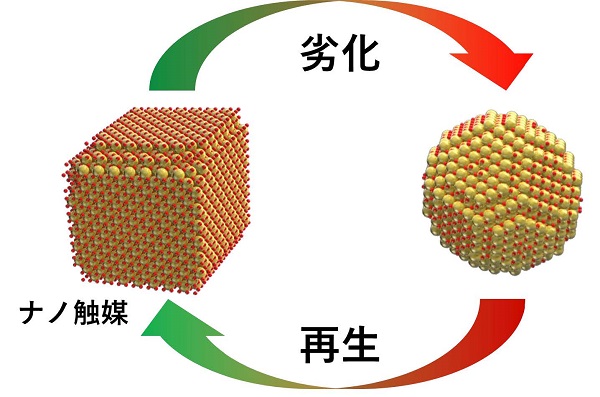

2021.09.13

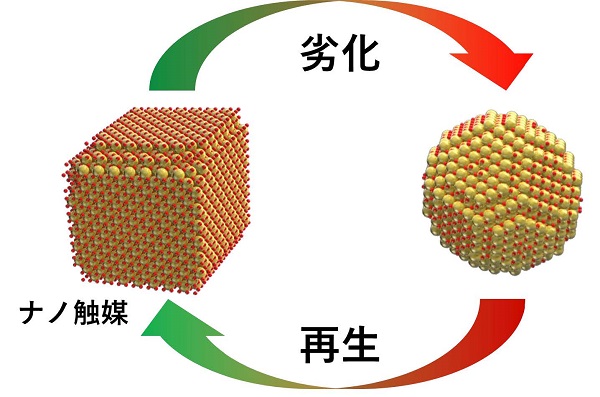

ナノ触媒のリサイクル法を開発

2021.09.13

ナノ触媒のリサイクル法を開発

超臨界流体を利用して活性面を短時間で再生することに成功 化学・バイオ工学科 笘居高明准教授(多元物質科学研究所)、阿尻雅文教授(材料科学高等研究所) -

2021.09.07

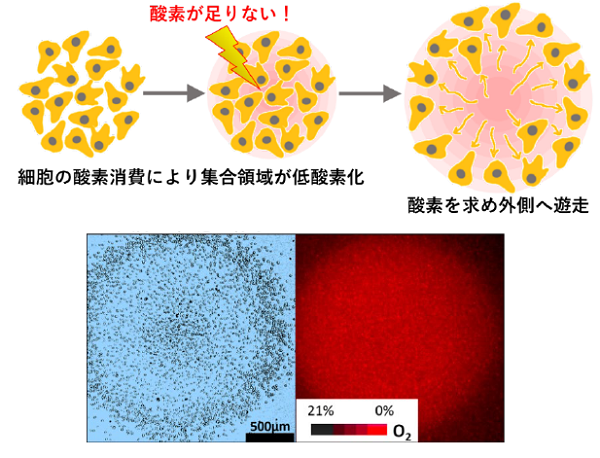

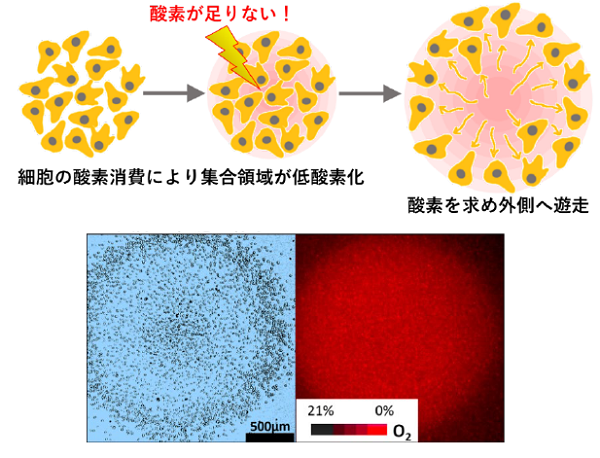

酸素を求めて動く細胞

2021.09.07

酸素を求めて動く細胞

細胞性粘菌の酸素に対する集団的な走性を解明 機械知能・航空工学科 船本健一准教授(流体科学研究所) -

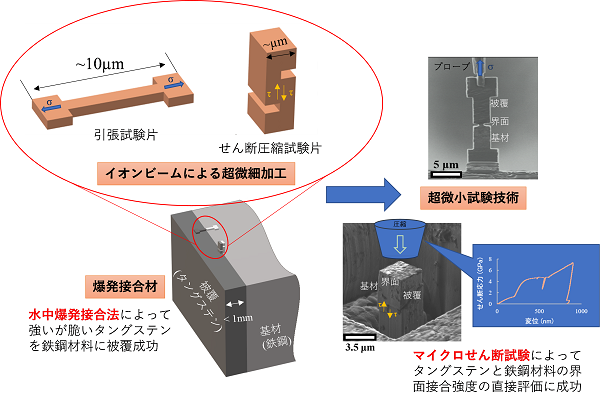

2021.09.03

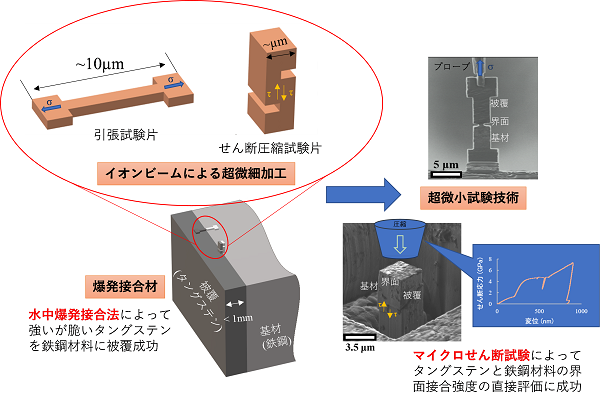

薄い被覆の接合強度の測定に成功

2021.09.03

薄い被覆の接合強度の測定に成功

マイクロメートルサイズの超微小試験技術を駆使する 機械知能・航空工学科 笠田竜太教授(金属材料研究所) -

2021.08.26

沈み込み帯における二酸化炭素の固定化がマントルの破壊を引き起こす

2021.08.26

沈み込み帯における二酸化炭素の固定化がマントルの破壊を引き起こす

- 炭素の循環とプレート境界での地震現象との関係性を示唆 - 機械知能・航空工学科 岡本敦教授(環境科学研究科) -

2021.08.25

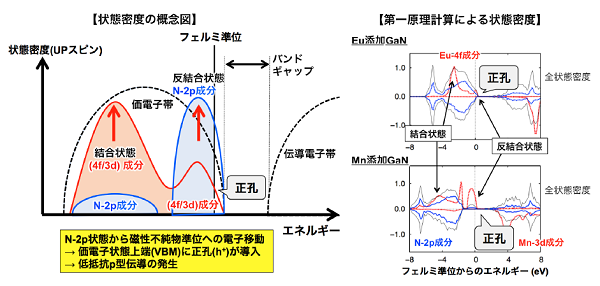

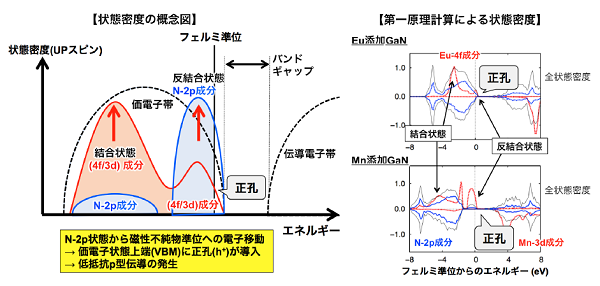

次世代半導体のための新たな価電子制御法のデザイン

2021.08.25

次世代半導体のための新たな価電子制御法のデザイン

~EX-doping法:母体物質に依存しない汎用的で一般的な価電子制御法の提案~ 電気情報物理工学科 新屋ひかり助教(電気通信研究所) -

2021.08.24

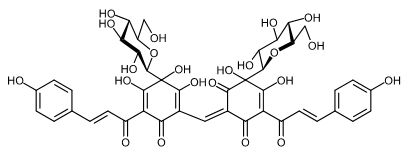

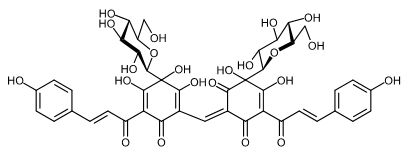

ベニバナの赤色色素の謎解明に大きな進展

2021.08.24

ベニバナの赤色色素の謎解明に大きな進展

- カルタミンの生合成酵素を同定 - 化学・バイオ工学科 中山亨教授(バイオ工学専攻) -

2021.08.24

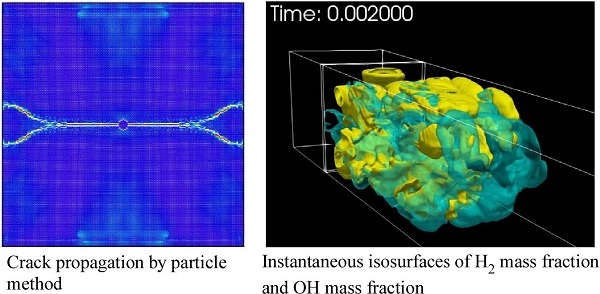

ロケット・エンジンの数値計算と実験の定量比較を可能とする手法の開発

2021.08.24

ロケット・エンジンの数値計算と実験の定量比較を可能とする手法の開発

~CFD結果と実験で得られるOH*発光を比較可能とする手法の開発~ 機械知能・航空工学科 森井雄飛助教(流体科学研究所) -

2021.08.23

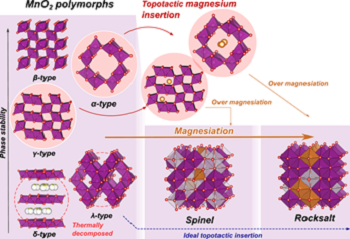

ポスト・リチウム蓄電池の開発に前進

2021.08.23

ポスト・リチウム蓄電池の開発に前進

マグネシウム蓄電池正極材料開発に向けてMnO2を使いこなす 材料科学総合学科 市坪哲教授(金属材料研究所) -

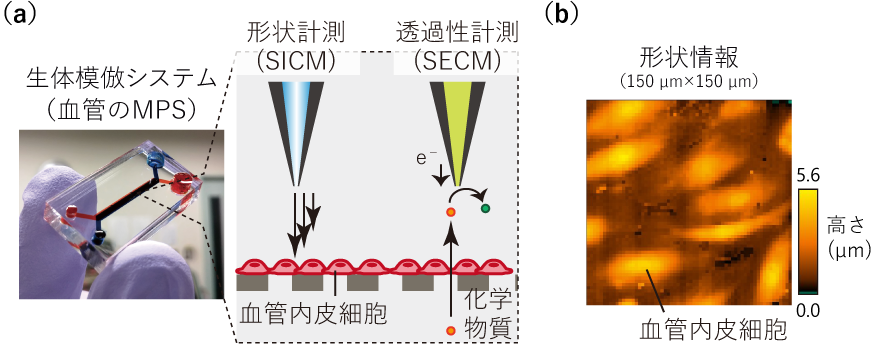

2021.08.20

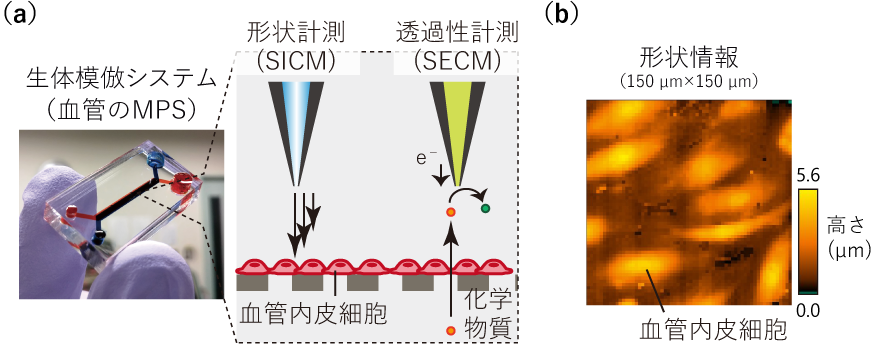

探針型の顕微鏡でチップ内の血管機能を可視化

2021.08.20

探針型の顕微鏡でチップ内の血管機能を可視化

~生体模倣システムの新たな計測法を開発~ 化学・バイオ工学科 梨本裕司助教(学際科学フロンティア研究所)、珠玖仁教授(バイオ工学専攻) -

2021.08.19

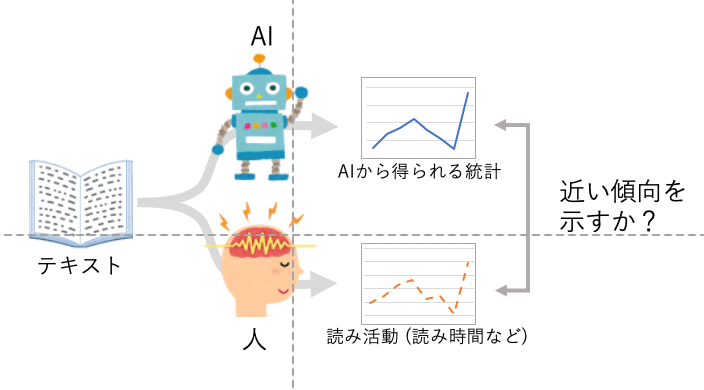

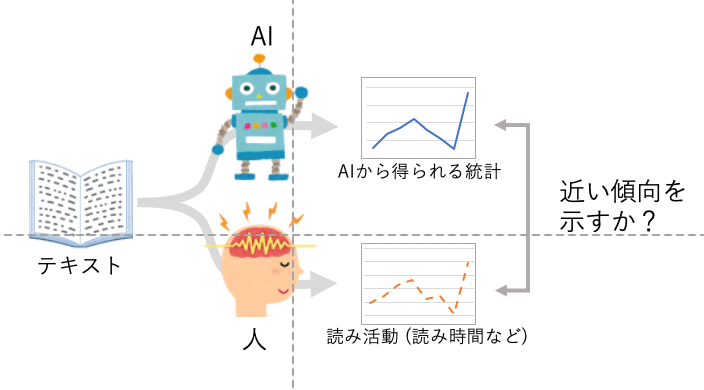

言葉を処理するAIは人のように「読み滞る」か

2021.08.19

言葉を処理するAIは人のように「読み滞る」か

高性能なAIと人の認知の間に乖離を確認 電気情報物理工学科 栗林樹生博士後期課程学生、乾健太郎教授(情報科学研究科) -

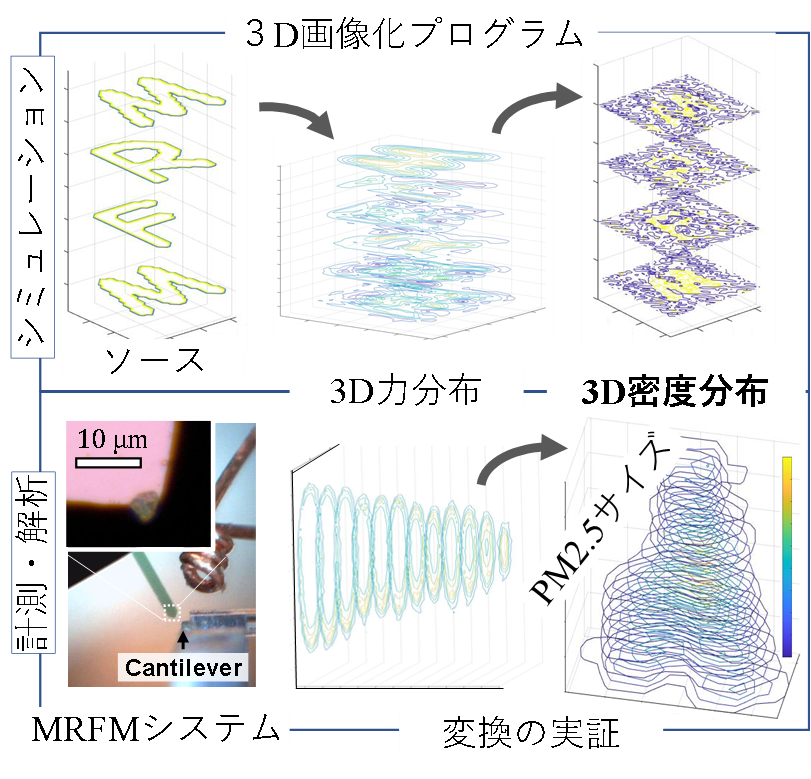

2021.08.18

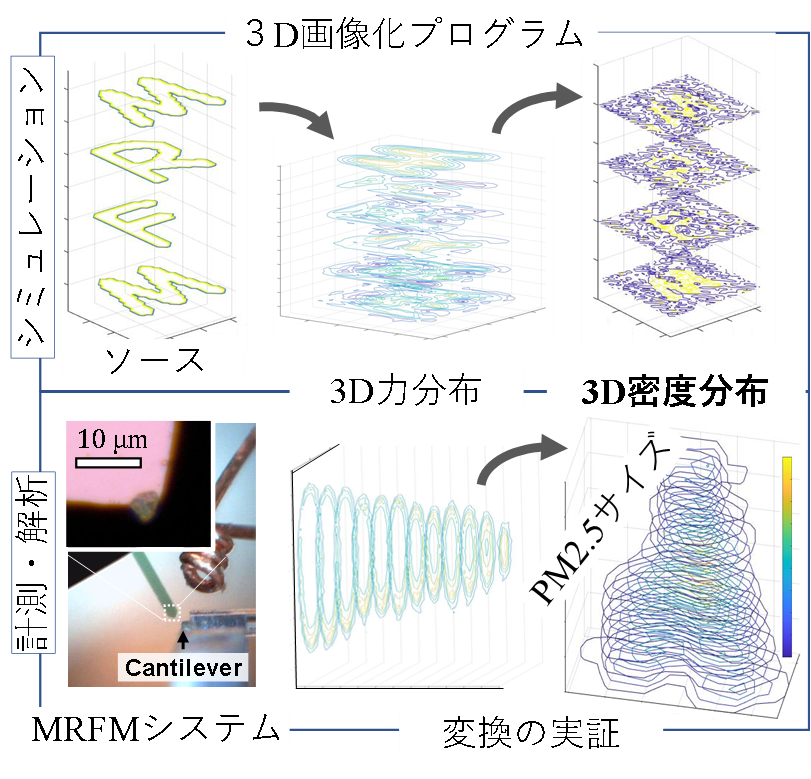

量子情報技術の新たな扉を開く超小型MRI技術を開発

2021.08.18

量子情報技術の新たな扉を開く超小型MRI技術を開発

~物質内部の電子スピン密度分布を常温で3D画像化~ 機械知能・航空工学科 戸田雅也准教授、小野崇人教授(機械機能創成専攻) -

2021.07.30

トカゲなどが示す原始的な歩行運動から紐解く

2021.07.30

トカゲなどが示す原始的な歩行運動から紐解く

全身運動の制御のからくり 電気情報物理工学科 石黒章夫教授、加納剛史准教授(電気通信研究所) -

2021.07.30

従来の10倍のプロトンを含むイオン伝導体の合成に成功

2021.07.30

従来の10倍のプロトンを含むイオン伝導体の合成に成功

- 燃料電池や高効率水素製造への応用に期待 - 材料科学総合学科 高村仁教授(知能デバイス材料学専攻) -

2021.07.29

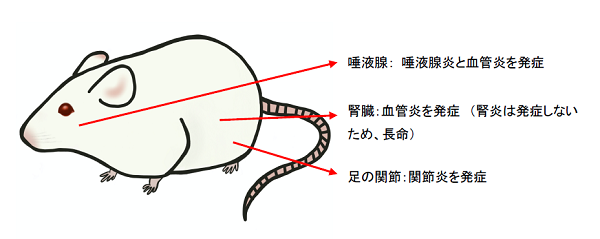

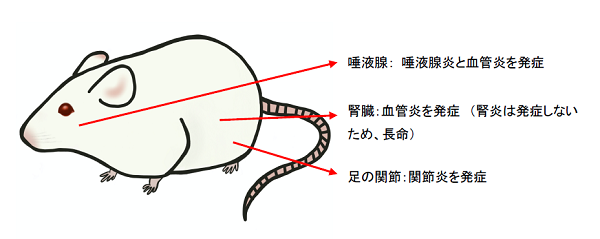

指定難病シェーグレン症候群のモデルマウスを開発

電気情報物理工学科

小玉哲也教授(医工学研究科)

2021.07.29

指定難病シェーグレン症候群のモデルマウスを開発

電気情報物理工学科

小玉哲也教授(医工学研究科)

-

2021.07.29

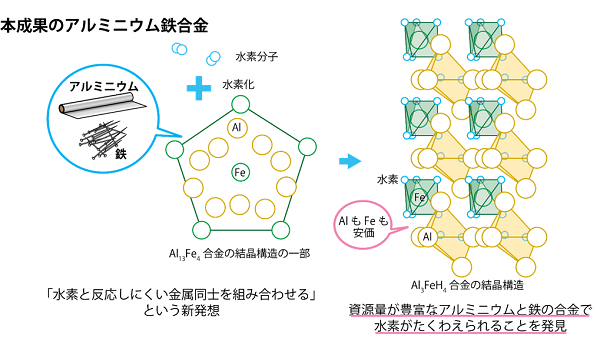

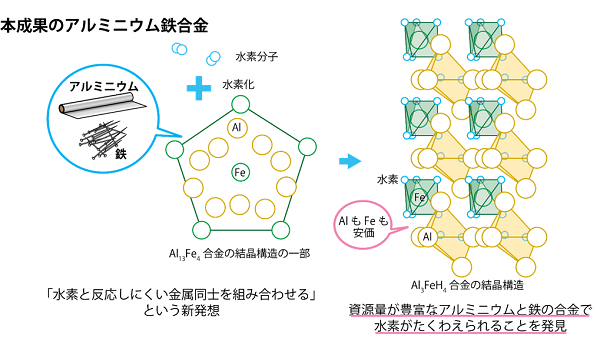

希少な元素を使わずにアルミニウムと鉄で水素を蓄える

2021.07.29

希少な元素を使わずにアルミニウムと鉄で水素を蓄える

―水素吸蔵合金開発の新たな展開を先導― 材料科学総合学科 折茂慎一教授(材料科学高等研究所)、高木成幸准教授(金属材料研究所) -

2021.07.27

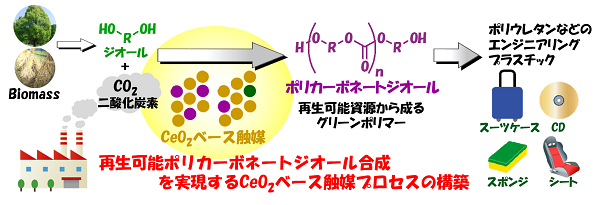

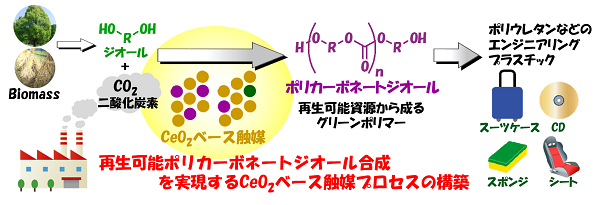

常圧二酸化炭素からプラスチックの直接合成に世界で初めて成功

2021.07.27

常圧二酸化炭素からプラスチックの直接合成に世界で初めて成功

~二酸化炭素の化学固定化に寄与する脱水剤を使用しない触媒プロセスを新たに開発~ 化学・バイオ工学科 冨重圭一教授(応用化学専攻) -

2021.07.27

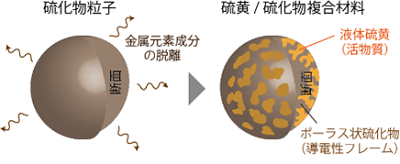

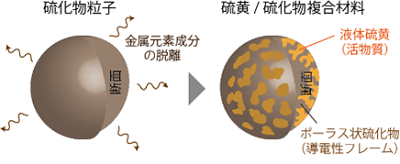

液体硫黄を活用した高速充放電可能なマグネシウム電池用正極複合材料の開発に成功

材料科学総合学科

下川航平助教、市坪哲教授(金属材料研究所)、古橋卓弥修士課程学生(金属フロンティア工学専攻)

2021.07.27

液体硫黄を活用した高速充放電可能なマグネシウム電池用正極複合材料の開発に成功

材料科学総合学科

下川航平助教、市坪哲教授(金属材料研究所)、古橋卓弥修士課程学生(金属フロンティア工学専攻)

-

2021.07.13

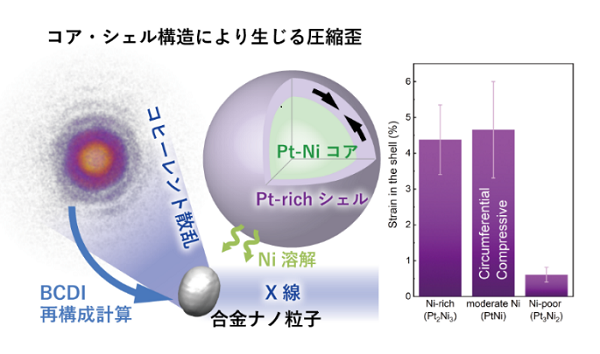

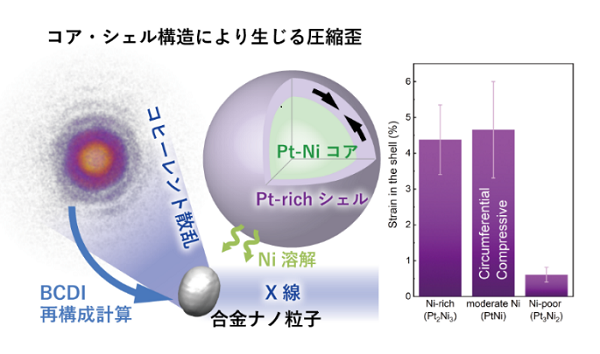

燃料電池などで使われる酸素還元用合金触媒の高性能化機構を解明

2021.07.13

燃料電池などで使われる酸素還元用合金触媒の高性能化機構を解明

触媒表面の歪を利用した高活性な触媒の開発へ期待 材料科学総合学科 河口智也助教、市坪哲教授(金属材料研究所) -

2021.07.12

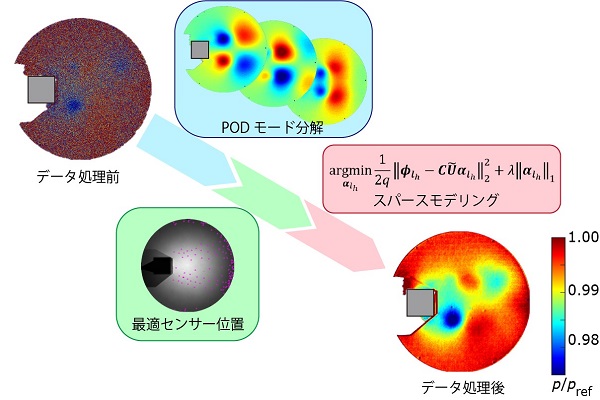

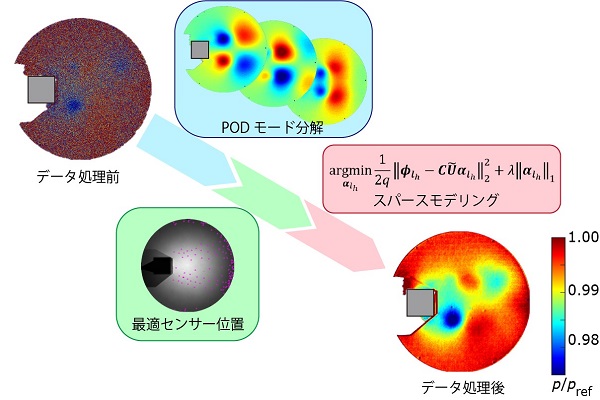

スパースモデリングを用いた高精度ノイズ除去法の開発に成功

機械知能・航空工学科

永井大樹教授(流体科学研究所)

2021.07.12

スパースモデリングを用いた高精度ノイズ除去法の開発に成功

機械知能・航空工学科

永井大樹教授(流体科学研究所)

-

2021.07.09

モエジマシダが猛毒のヒ素に耐えるしくみが見えてきた!

2021.07.09

モエジマシダが猛毒のヒ素に耐えるしくみが見えてきた!

― 世界初、ヒ素高蓄積植物の根茎の役割をイメージング技術で解明 ― 機械知能・航空工学科 井上千弘教授(環境科学研究科) -

2021.07.08

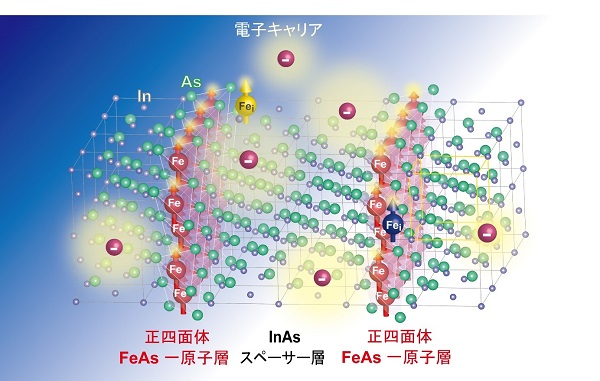

磁性元素を配列した強磁性超格子構造の作製と巨大磁気抵抗の実現

2021.07.08

磁性元素を配列した強磁性超格子構造の作製と巨大磁気抵抗の実現

~究極の原子層結晶成長法を駆使したスピントロニクス機能の実現へ新たな道~ 電気情報物理工学科 新屋ひかり助教(電気通信研究所) -

2021.07.06

わずかなエネルギーで熱の移動量を大幅に促進

2021.07.06

わずかなエネルギーで熱の移動量を大幅に促進

低エネルギーでの伝熱機器冷却効率向上に期待 機械知能・航空工学科 小宮敦樹教授(流体科学研究所) -

2021.06.30

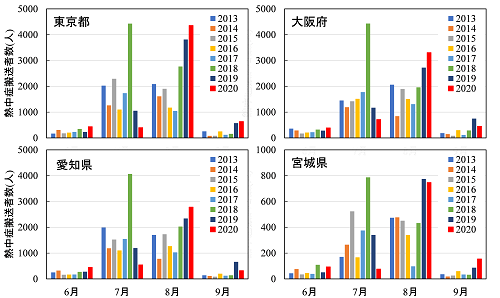

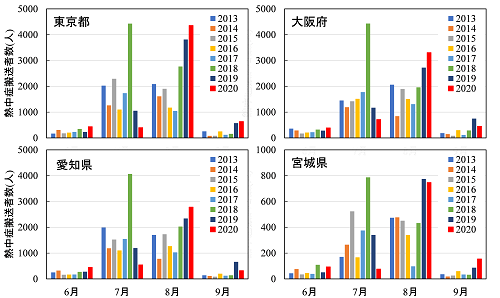

コロナ禍の熱中症搬送者数について

2021.06.30

コロナ禍の熱中症搬送者数について

~熱中症搬送者数予測技術からの知見~ 機械知能・航空工学科 滝沢寛之教授(サイバーサイエンスセンター) -

2021.06.30

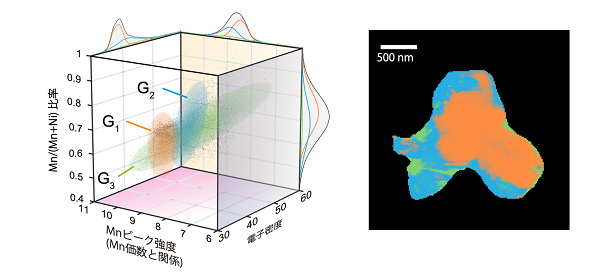

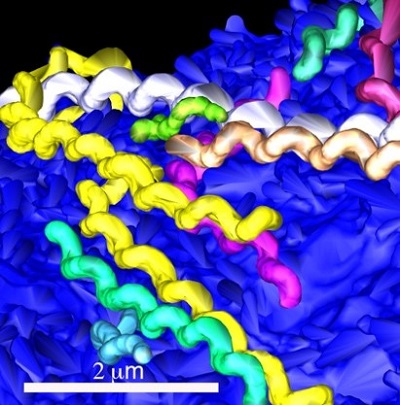

電池材料粒子内部の高精細な可視化に成功

2021.06.30

電池材料粒子内部の高精細な可視化に成功

~多次元イメージング計測とデータ科学の連携~ 材料科学総合学科 石黒志助教(多元物質科学研究所) -

2021.06.25

電池材料の酸素脱離現象を解明

2021.06.25

電池材料の酸素脱離現象を解明

次世代型蓄電池への応用に期待 機械知能・航空工学科 中村崇司准教授(多元物質科学研究所) -

2021.06.24

高分子材料の結晶配向をナノスケールで可視化

2021.06.24

高分子材料の結晶配向をナノスケールで可視化

電子顕微鏡をベースとした新規分析法で高分子の研究・開発に寄与 化学・バイオ工学科 陣内浩司教授(多元物質科学研究所) -

2021.06.23

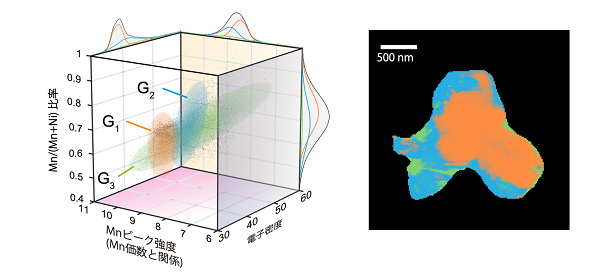

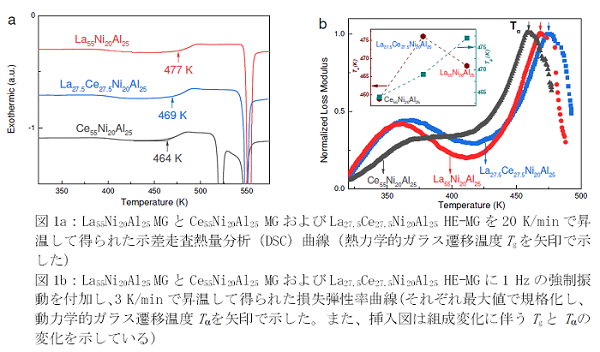

ガラス形成の謎に迫る

2021.06.23

ガラス形成の謎に迫る

金属ガラスのハイエントロピー化に伴う2つのガラス遷移温度のデカップリング現象を観測 材料科学総合学科 加藤秀実教授(金属材料研究所) -

2021.06.15

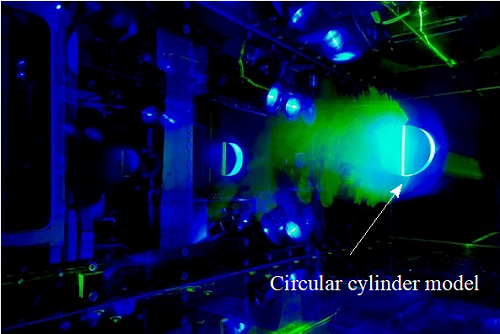

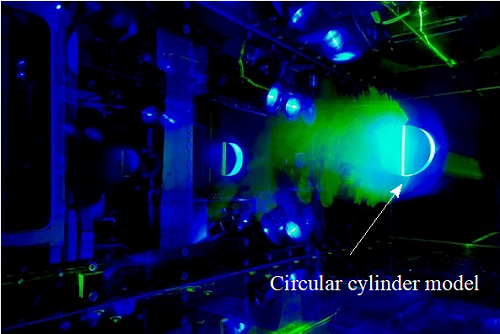

短い円柱の空気抵抗は円板に近づく

2021.06.15

短い円柱の空気抵抗は円板に近づく

- 磁力浮遊させる風洞実験により超低細長比円柱の空力特性を解明 - 機械知能・航空工学科 阿部圭晃助教、大林茂教授(流体科学研究所) -

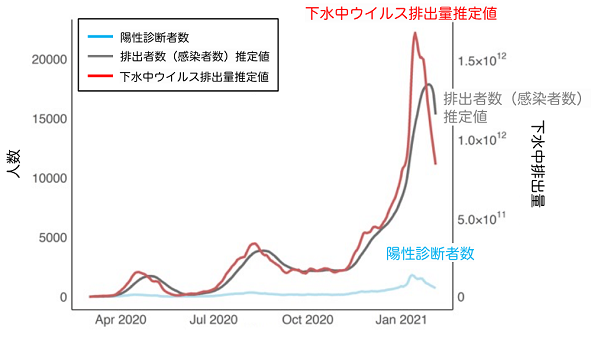

2021.06.10

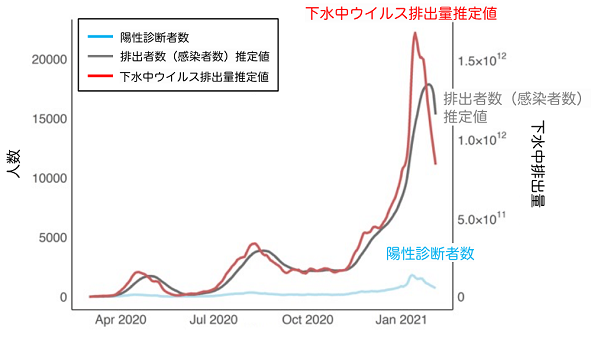

下水中の新型コロナウイルス濃度から感染者数を推定するための数理モデルを構築

建築・社会環境工学科

佐野大輔教授(土木工学専攻)

2021.06.10

下水中の新型コロナウイルス濃度から感染者数を推定するための数理モデルを構築

建築・社会環境工学科

佐野大輔教授(土木工学専攻)

-

2021.06.07

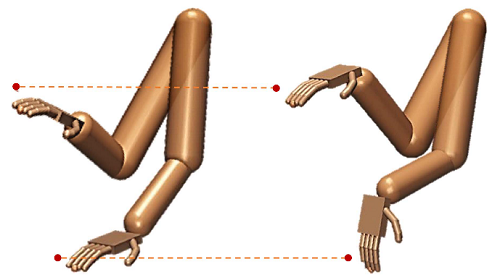

深層強化学習による自然なリーチング運動パターン生成

2021.06.07

深層強化学習による自然なリーチング運動パターン生成

-人間の計測データを用いず7自由度アームの運動シナジーを発現- 機械知能・航空工学科 林部充宏教授(ロボティクス専攻) -

2021.06.01

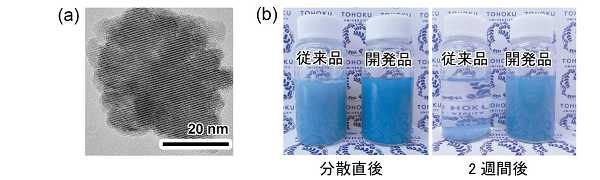

新素材「グラフェンメソスポンジ」の安価な製造法を開発

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

2021.06.01

新素材「グラフェンメソスポンジ」の安価な製造法を開発

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

-

2021.06.01.

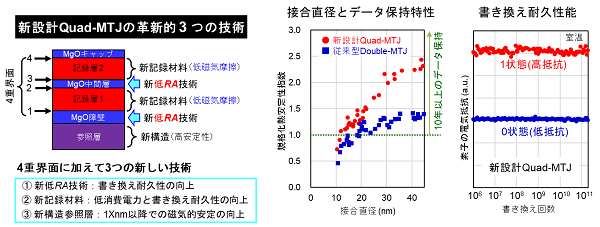

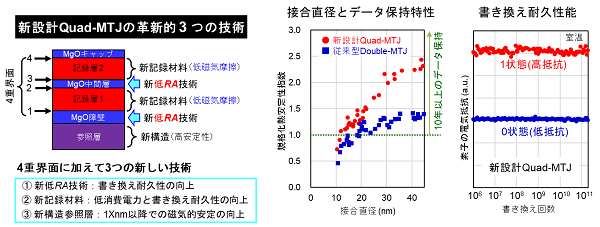

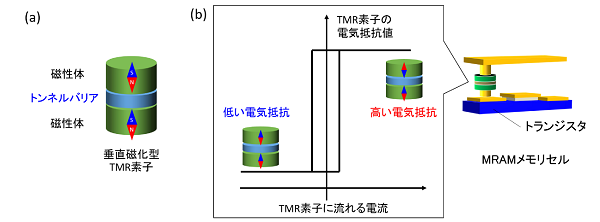

1桁ナノメートル世代の集積化技術での10年以上のデータ保持と1兆回に到達する書き換え耐性を有する低消費電力MRAM技術の開発に成功

2021.06.01.

1桁ナノメートル世代の集積化技術での10年以上のデータ保持と1兆回に到達する書き換え耐性を有する低消費電力MRAM技術の開発に成功

~最先端Xnm半導体とスピントロニクス技術の融合による超低消費電力・高性能エッジデバイスでIoT・AI・耐環境応用領域拡大に道を拓く~ 電気情報物理工学科 遠藤哲郎教授(国際集積エレクトロニクス研究開発センター) -

2021.06.01

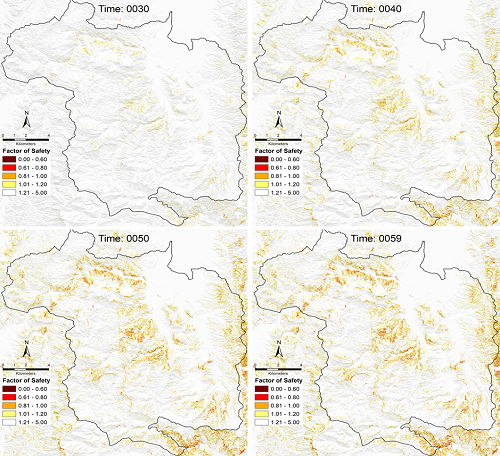

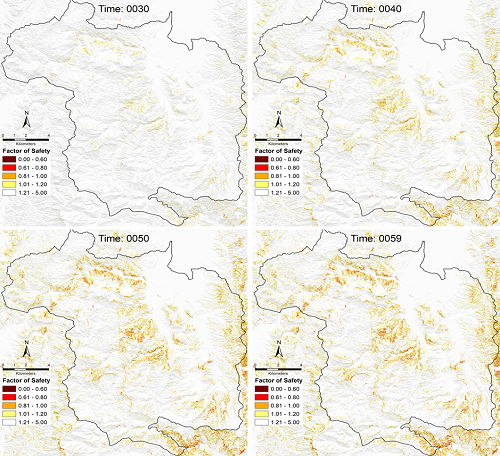

豪雨による土砂災害リスクを予測する新手法の開発

2021.06.01

豪雨による土砂災害リスクを予測する新手法の開発

~令和元年東日本台風による宮城県丸森町の土砂災害データで有効性を検証~ 建築・社会環境工学科 森口周二准教授(災害科学国際研究所) -

2021.05.24

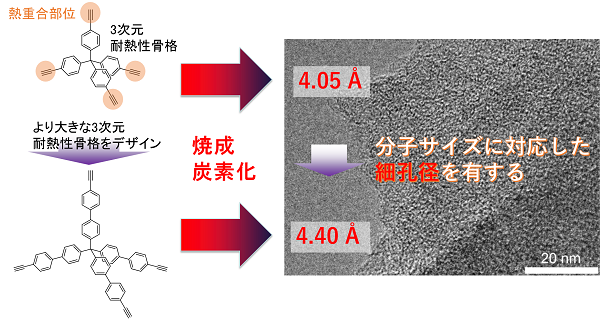

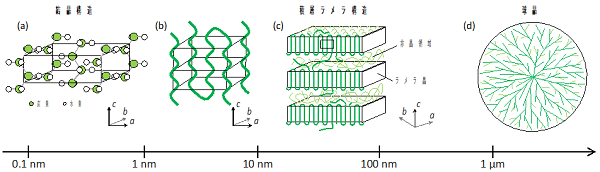

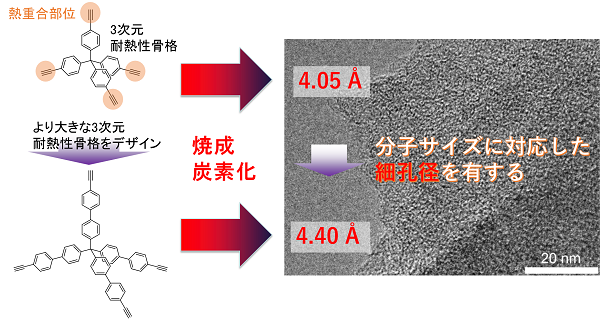

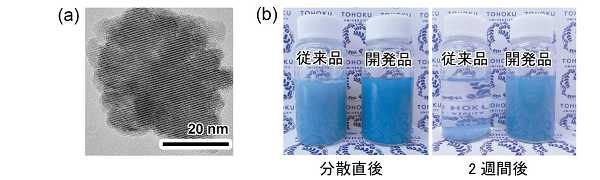

分子構造により細孔径を制御したカーボン

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

2021.05.24

分子構造により細孔径を制御したカーボン

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

-

2021.05.20

ニコンと東北大学多元物質科学研究所による共同研究成果

2021.05.20

ニコンと東北大学多元物質科学研究所による共同研究成果

"霧"を用いた透明導電性薄膜の製造 ~表示デバイスのエコな製造革新へ~ 化学・バイオ工学科 蟹江澄志教授(多元物質科学研究所) -

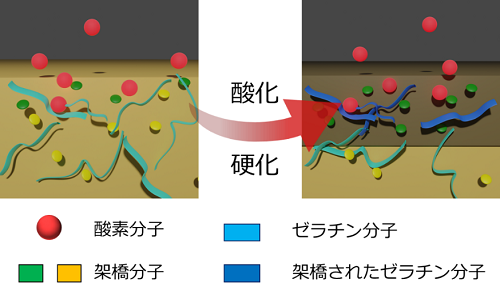

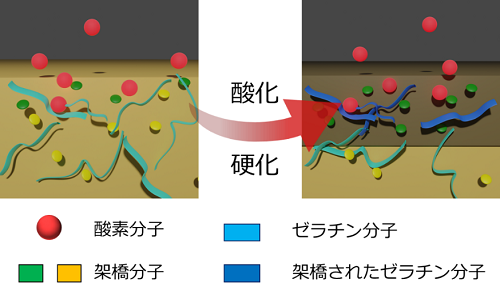

2021.05.20

昆虫の脱皮に学ぶ3次元ゲルプリンティング

2021.05.20

昆虫の脱皮に学ぶ3次元ゲルプリンティング

~空気とゲルの界面を利用した硬化と表面機能化~ 機械知能・航空工学科 阿部博弥助教(学際科学フロンティア研究所) -

2021.05.19

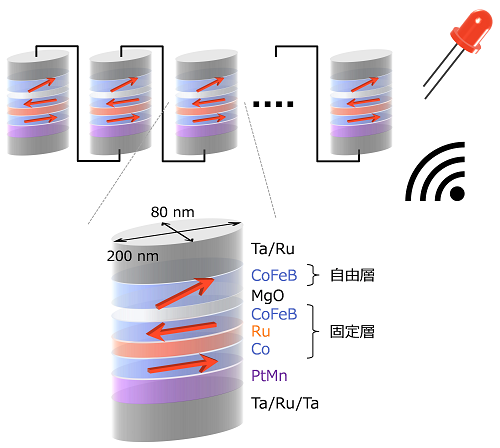

Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発

電気情報物理工学科

深見俊輔教授(電気通信研究所)

2021.05.19

Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発

電気情報物理工学科

深見俊輔教授(電気通信研究所)

-

2021.05.17

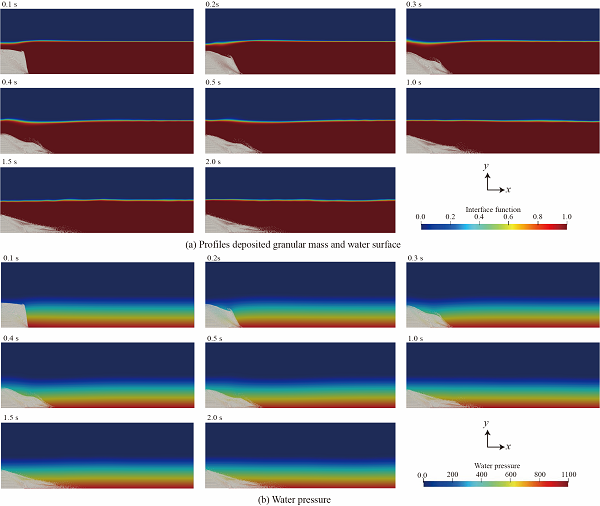

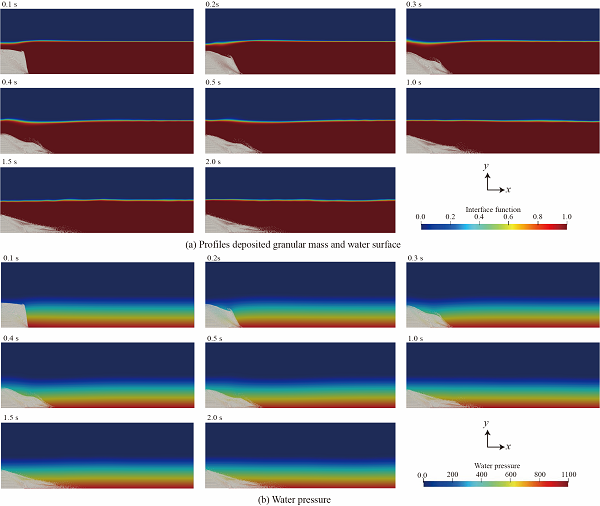

「海底地すべり」現象を再現する計算力学の新手法を開発

2021.05.17

「海底地すべり」現象を再現する計算力学の新手法を開発

~2018年スラウェシ島地震・津波への応用を期待~ 建築・社会環境工学科 寺田賢二郎教授(災害科学国際研究所) -

2021.05.14

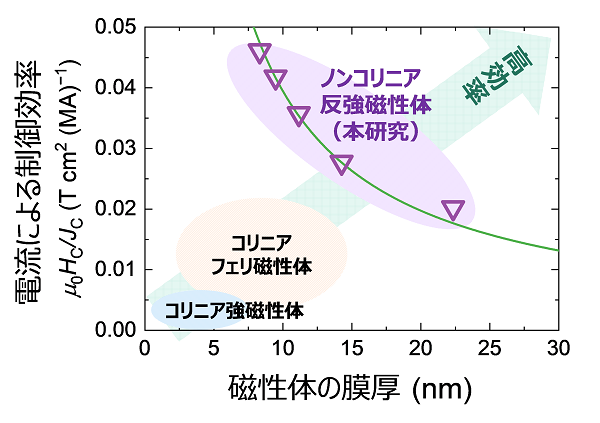

電気で操る磁石の研究で新発見

2021.05.14

電気で操る磁石の研究で新発見

~電子スピンで「沈黙の磁石」にGHzのモーター回転~ 電気情報物理工学科 深見俊輔教授(電気通信研究所) -

2021.05.12

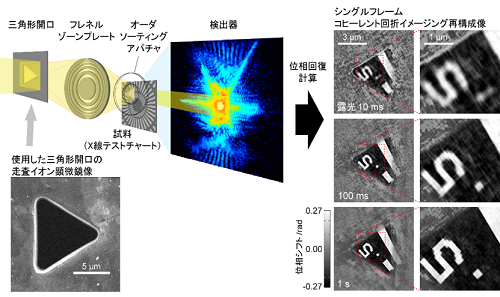

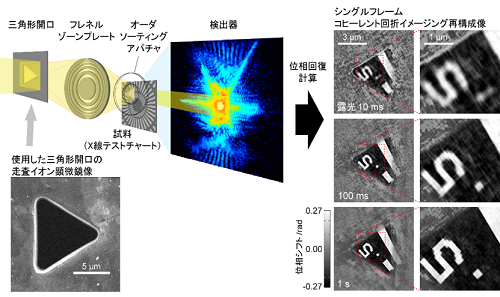

コヒーレント回折イメージングがワンショットで可能に

2021.05.12

コヒーレント回折イメージングがワンショットで可能に

三角形でエッジの鋭い開口が鍵- 材料科学総合学科 高橋幸生教授(国際放射光イノベーション スマート研究センター、多元物質科学研究所) -

2021.05.11

化学的圧力で単結晶の欠陥を制御して最低熱伝導率を達成

2021.05.11

化学的圧力で単結晶の欠陥を制御して最低熱伝導率を達成

中性子ホログラフィーでマグネシウム錫化合物にドープしたホウ素の役割を解明 電気情報物理工学科 齋藤亘博士後期課程学生、黄志成博士後期課程学生、林慶准教授、宮﨑讓教授(応用物理学専攻) -

2021.05.10

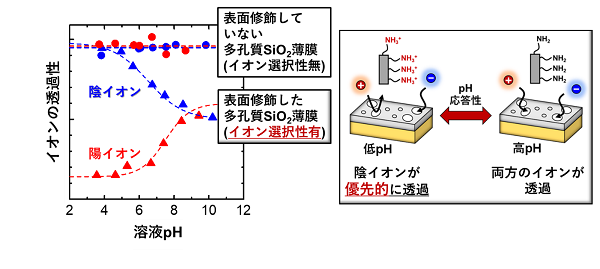

外部刺激に応答可能な極薄の多孔質薄膜材料の開発

2021.05.10

外部刺激に応答可能な極薄の多孔質薄膜材料の開発

~イオン選択性をもったスマートマテリアル~ 化学・バイオ工学科 三ツ石方也教授(応用化学専攻) -

2021.05.10

電池性能をUPさせるカーボン新素材 「グラフェンメソスポンジ」のサンプル提供を開始

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

2021.05.10

電池性能をUPさせるカーボン新素材 「グラフェンメソスポンジ」のサンプル提供を開始

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

-

2021.04.30

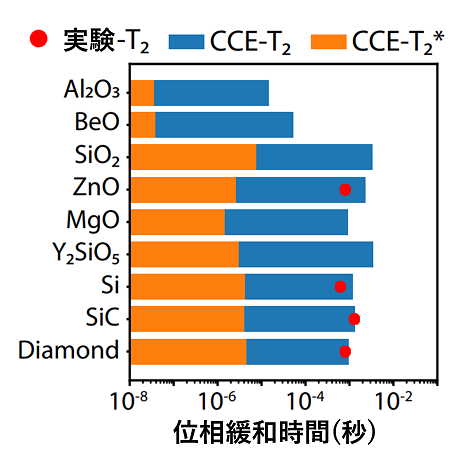

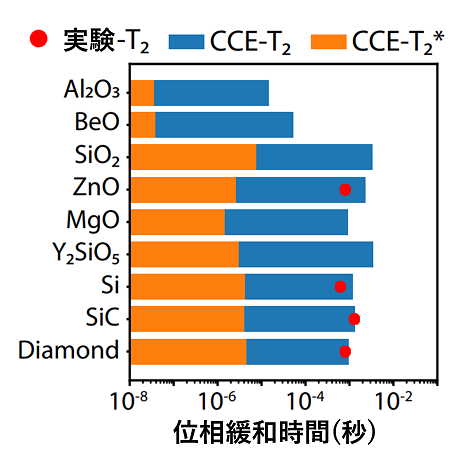

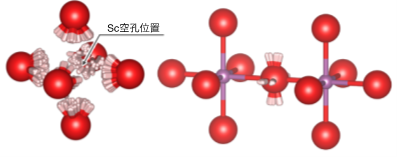

量子ビットに適した固体中のスピン中心は?

2021.04.30

量子ビットに適した固体中のスピン中心は?

~ブレイクスルーへ向けた物性・材料の探索指針~ 電気情報物理工学科 金井駿助教(電気通信研究所) -

2021.04.30

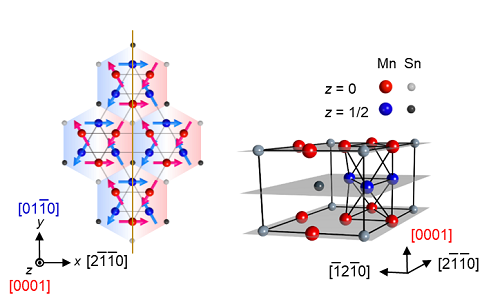

マンガン合金トンネル磁気抵抗素子の高性能化に成功

2021.04.30

マンガン合金トンネル磁気抵抗素子の高性能化に成功

-新材料トンネル磁気抵抗素子の産業応用に前進- 電気情報物理工学科 鈴木和也助教、水上成美教授(材料科学高等研究所) -

2021.04.27

東北大発学生ベンチャーが論文執筆支援システムの正式版を世界向けにリリース

2021.04.27

東北大発学生ベンチャーが論文執筆支援システムの正式版を世界向けにリリース

自然言語処理技術を活用した英語学術論文執筆支援システム 電気情報物理工学科 伊藤拓海博士後期課程学生、栗林樹生博士後期課程学生(情報科学研究科) -

2021.04.27

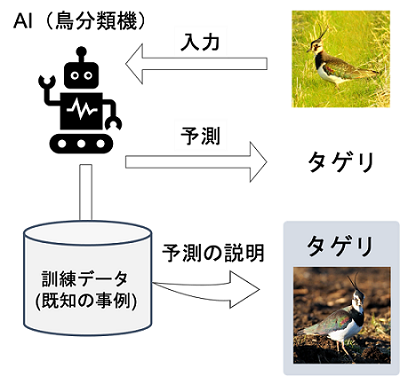

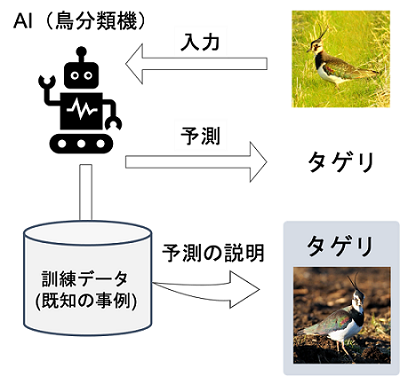

説明可能なAIは本当に適切な根拠を示せているのか

2021.04.27

説明可能なAIは本当に適切な根拠を示せているのか

AIの説明能力を客観的に評価するための方法論の構築 電気情報物理工学科 塙一晃研究員、横井祥助教、乾健太郎教授(情報科学研究科) -

2021.04.23

病原細菌が臓器を壊して感染する仕組みを解明

2021.04.23

病原細菌が臓器を壊して感染する仕組みを解明

~レプトスピラ症の新しい予防・治療法開発に期待~ 電気情報物理工学科 中村修一助教(応用物理学専攻) -

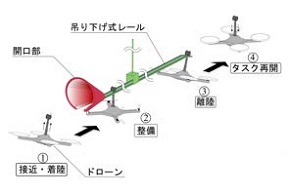

2021.04.16

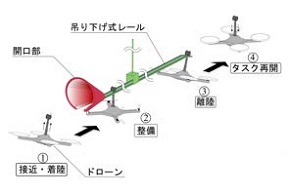

インフラ設備点検に適したドローン離着陸システムに関する共同研究を開始

機械知能・航空工学科

田所諭教授(タフ・サイバーフィジカルAI研究センター)

2021.04.16

インフラ設備点検に適したドローン離着陸システムに関する共同研究を開始

機械知能・航空工学科

田所諭教授(タフ・サイバーフィジカルAI研究センター)

-

2021.04.16

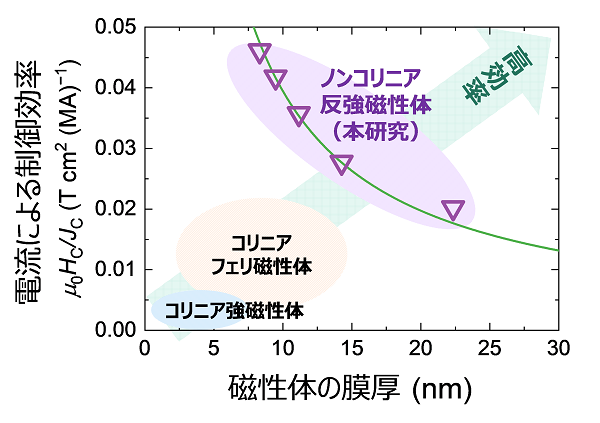

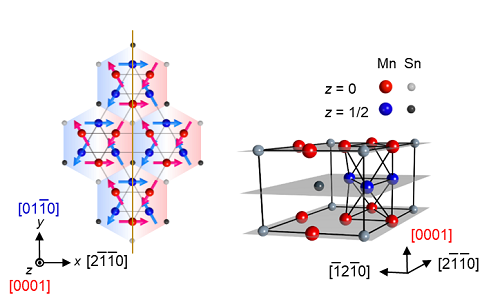

トポロジカル反強磁性金属の超高速スピン反転を実証

2021.04.16

トポロジカル反強磁性金属の超高速スピン反転を実証

―テラヘルツ電子デバイスの実現に道― 電気情報物理工学科 飯浜賢志助教(学際科学フロンティア研究所)、水上成美教授(材料科学高等研究所) -

2021.04.14

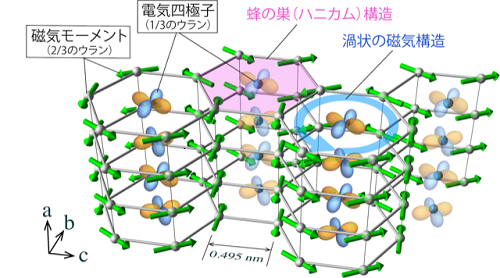

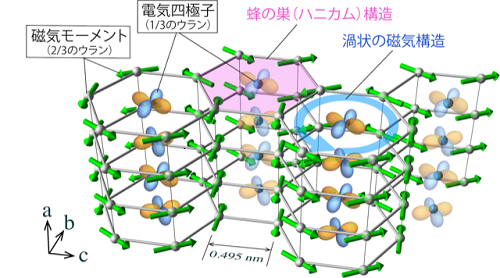

磁気渦の中心で揺らぐ電気四極子

2021.04.14

磁気渦の中心で揺らぐ電気四極子

~スピンと電子軌道が結合した新しい量子情報素子の実現に期待~ 電気情報物理工学科 淡路智教授(金属材料研究所) -

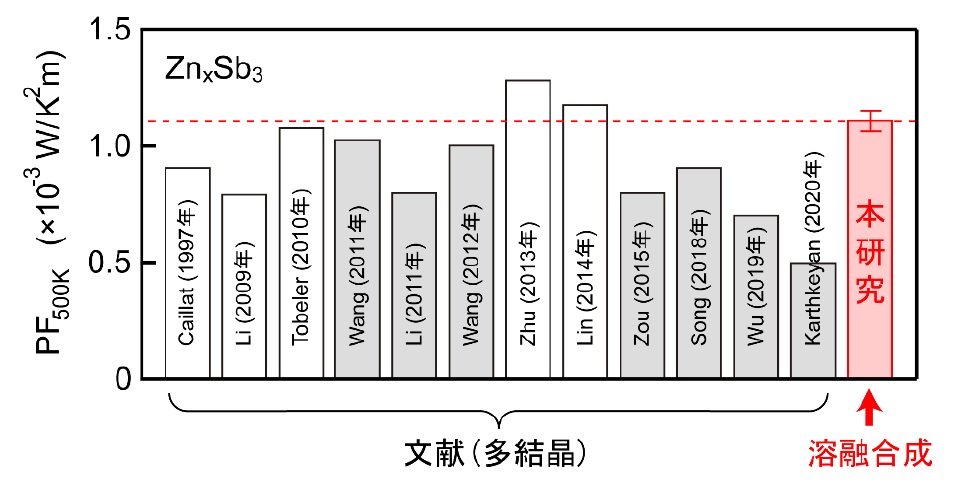

2021.04.09

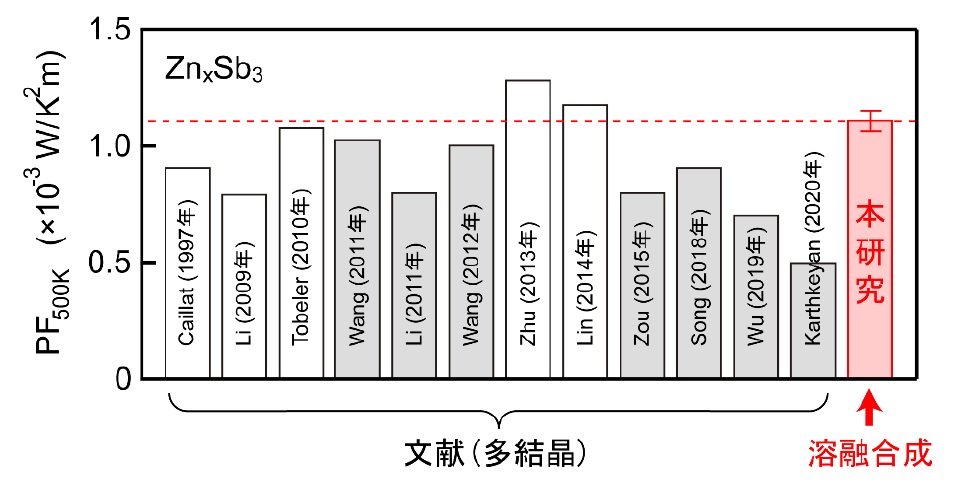

熱電変換によるクリーンなエネルギーハーベスティングの実現に期待

2021.04.09

熱電変換によるクリーンなエネルギーハーベスティングの実現に期待

溶融合成したZn4Sb3熱電変換材料のクラック生成・消滅機構を解明 電気情報物理工学科 吉岡駿博士前期課程学生、林慶准教授、宮﨑讓教授(応用物理学専攻) -

2021.04.07

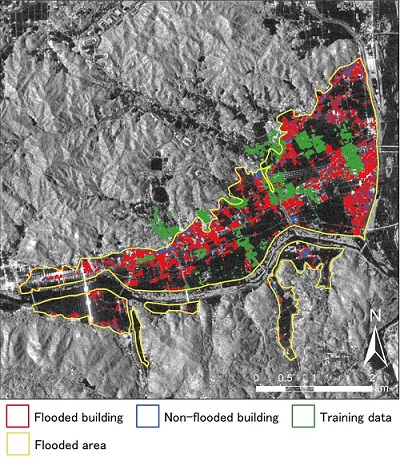

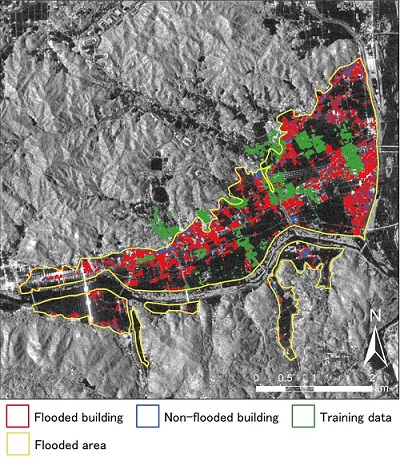

AIによる洪水時の浸水建物の把握

2021.04.07

AIによる洪水時の浸水建物の把握

〜報道情報の学習により、建物の浸水判別の迅速化が可能に〜 建築・社会環境工学科 岡田元希博士前期課程学生(土木工学専攻)、越村俊一教授、Erick Mas准教授(災害科学国際研究所) -

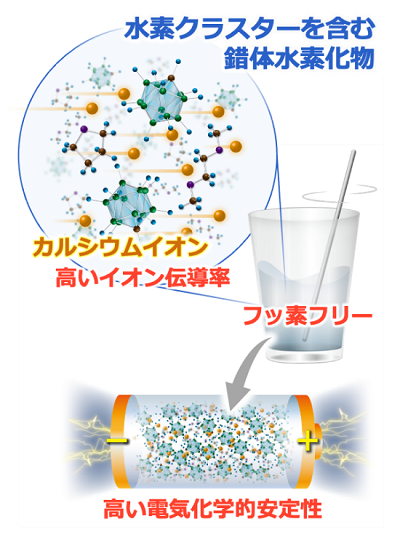

2021.04.07

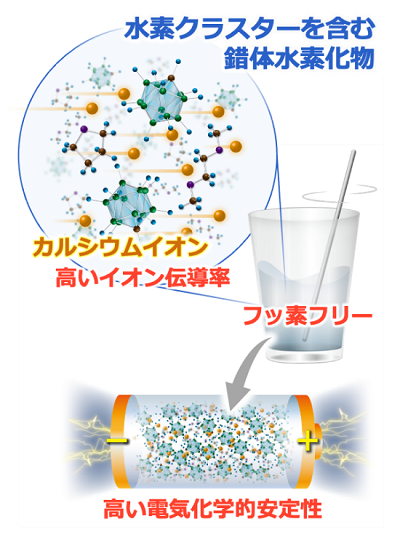

資源性に富むカルシウムを用いた新たな電池材料を開発

2021.04.07

資源性に富むカルシウムを用いた新たな電池材料を開発

-水素クラスターを含むフッ素フリー電解質が次世代電池開発を加速- 材料科学総合学科 折茂慎一教授(材料科学高等研究所) -

2021.04.01

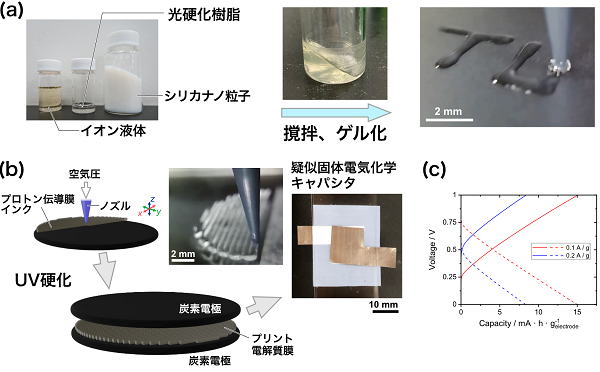

固体蓄電デバイスの3Dプリンティング製造法を開発

2021.04.01

固体蓄電デバイスの3Dプリンティング製造法を開発

~ウェアラブルデバイス電源の基盤技術として期待~ 化学・バイオ工学科 本間格教授(多元物質科学研究所)

-

2022.03.29

高齢者施設送迎車内の気流を可視化

2022.03.29

高齢者施設送迎車内の気流を可視化

〜ドライバーを逆流から守る〜 機械知能・航空工学科 太田信教授、高奈秀匡准教授、安西眸助教(流体科学研究所) 建築・社会環境工学科 小林光准教授(都市・建築学専攻) -

2022.03.18

ダイヤモンドに接合された窒化ガリウムを熱加工し トランジスタを作製することに成功

機械知能・航空工学科

大野裕特任准教授、永井康介教授(金属材料研究所)

2022.03.18

ダイヤモンドに接合された窒化ガリウムを熱加工し トランジスタを作製することに成功

機械知能・航空工学科

大野裕特任准教授、永井康介教授(金属材料研究所)

-

2022.03.10

6G通信向け電波制御材料 安価に大量生産

2022.03.10

6G通信向け電波制御材料 安価に大量生産

- 世界初 部材として供給可能な三次元バルクメタマテリアルを開発 - 機械知能・航空工学科 金森義明教授、岡谷泰佑助教(ロボティクス専攻) -

2022.03.08

地熱エネルギーの社会受容性

2022.03.08

地熱エネルギーの社会受容性

― 社会アンケートと数値モデルを用いた合意形成の可視化 ― 機械知能・航空工学科 土屋範芳教授(環境科学研究科) -

2022.03.02

地下深部に広がる「超臨界地熱資源」分布の可視化に成功

2022.03.02

地下深部に広がる「超臨界地熱資源」分布の可視化に成功

-より高出力な地熱発電につながる「地熱資源」を発見- 機械知能・航空工学科 土屋範芳教授(環境科学研究科) -

2022.02.10

変質した岩石の化学組成を機械学習で復元!

2022.02.10

変質した岩石の化学組成を機械学習で復元!

―地球内部の元素循環の統一的な解明へ― 機械知能・航空工学科 宇野正起助教(環境科学研究科) -

2022.02.03

COVID-19陽性者搬送車内の気流を可視化

2022.02.03

COVID-19陽性者搬送車内の気流を可視化

〜ドライバーをウイルスから守る〜 機械知能・航空工学科 太田信教授、高奈秀匡准教授、安西眸助教(流体科学研究所) 建築・社会環境工学科 小林光准教授(都市・建築学専攻) -

2022.01.18

化学反応によって岩石が破壊され、水や二酸化炭素が持続的に固定されるメカニズムを解明

機械知能・航空工学科

宇野正起助教(環境科学研究科)

2022.01.18

化学反応によって岩石が破壊され、水や二酸化炭素が持続的に固定されるメカニズムを解明

機械知能・航空工学科

宇野正起助教(環境科学研究科)

-

2021.12.24

必須の高強度・高伝導性銅合金の開発に新たな道

2021.12.24

必須の高強度・高伝導性銅合金の開発に新たな道

SDGsの達成への貢献 機械知能・航空工学科 笠田竜太教授(金属材料研究所) -

2021.12.23

スパイキングニューラルネットワークがエネルギー効率的な動きを発見

2021.12.23

スパイキングニューラルネットワークがエネルギー効率的な動きを発見

― 脚ロボットの省エネ歩行学習に寄与 ― 機械知能・航空工学科 林部充宏教授(ロボティクス専攻) -

2021.12.13

不純物ドーピングによる硫化スズ薄膜のn型化に成功

2021.12.13

不純物ドーピングによる硫化スズ薄膜のn型化に成功

~有害元素を含まない実用的な薄膜太陽電池の実現に期待~ 機械知能・航空工学科 鈴木一誓助教(多元物質科学研究所) -

2021.12.06

超深海の変質したマントル岩石の内部で 炭素を含む海水が循環していることを明らかに

機械知能・航空工学科

岡本敦教授(環境科学研究科)

2021.12.06

超深海の変質したマントル岩石の内部で 炭素を含む海水が循環していることを明らかに

機械知能・航空工学科

岡本敦教授(環境科学研究科)

-

2021.12.01

水素エネルギーシステムの統合型安全管理技術を開発

2021.12.01

水素エネルギーシステムの統合型安全管理技術を開発

- 水素エネルギーリスク科学の新展開 - 機械知能・航空工学科 石本淳教授(流体科学研究所) -

2021.12.01

リチウムイオン電池の電解液主成分の着火反応を解明

2021.12.01

リチウムイオン電池の電解液主成分の着火反応を解明

~発火しない電池の開発に前進~ 機械知能・航空工学科 中村寿准教授(流体科学研究所) -

2021.11.18

土壌中の休眠微生物・ウイルスが表出するメカニズム解明に期待

2021.11.18

土壌中の休眠微生物・ウイルスが表出するメカニズム解明に期待

~微生物の発酵によるブラジルナッツ効果の発見~ 機械知能・航空工学科 菊地謙次准教授(ファインメカニクス専攻) -

2021.11.18

ソフトロボットの運動再現性を向上

2021.11.18

ソフトロボットの運動再現性を向上

― 反復学習型ニューラルネットワークにより高い制御精度を実現 ― 機械知能・航空工学科 林部充宏教授(ロボティクス専攻) -

2021.10.21

泳ぐ微生物が海まで流されない理由

2021.10.21

泳ぐ微生物が海まで流されない理由

―SDGsに欠かせない小さな生物たちの振る舞いを解明― 機械知能・航空工学科 石川拓司(医工学研究科) -

2021.10.15

東北大学とNEC、スーパーコンピュータを活用した 発電用ガスタービンの数値シミュレーション高速化技術を開発

2021.10.15

東北大学とNEC、スーパーコンピュータを活用した 発電用ガスタービンの数値シミュレーション高速化技術を開発

~高速かつ高精度なデジタルツインシミュレーションを実現し、 電力の安定供給と発電効率の向上に貢献~ 機械知能・航空工学科 山本悟教授(情報科学研究科) -

2021.10.12

深層学習を用いたSLAM処理を大幅に高速化

2021.10.12

深層学習を用いたSLAM処理を大幅に高速化

画像認識による高度な自律制御をエッジデバイスで実現可能に 機械知能・航空工学科 岡谷貴之教授(情報科学研究科) -

2021.09.22

複雑な構造の“かたち”から“ながれ”を直接予測

2021.09.22

複雑な構造の“かたち”から“ながれ”を直接予測

岩石内の流体流動をトポロジーによって読み解く 機械知能・航空工学科 鈴木杏奈助教(流体科学研究所) -

2021.09.14

世界初!旅客機主翼の流れの遷移メカニズムを解明

2021.09.14

世界初!旅客機主翼の流れの遷移メカニズムを解明

後退翼の層流化により空気抵抗の大幅減へ前進 機械知能・航空工学科 焼野藍子助教、大林茂教授(流体科学研究所) -

2021.09.14

セルロースの非晶質化を計算で予測!

2021.09.14

セルロースの非晶質化を計算で予測!

身近な製品の製造・開発コストの大幅削減に期待 機械知能・航空工学科 加納純也教授、石原真吾助教(多元物質科学研究所) -

2021.09.07

酸素を求めて動く細胞

2021.09.07

酸素を求めて動く細胞

細胞性粘菌の酸素に対する集団的な走性を解明 機械知能・航空工学科 船本健一准教授(流体科学研究所) -

2021.09.03

薄い被覆の接合強度の測定に成功

2021.09.03

薄い被覆の接合強度の測定に成功

マイクロメートルサイズの超微小試験技術を駆使する 機械知能・航空工学科 笠田竜太教授(金属材料研究所) -

2021.08.26

沈み込み帯における二酸化炭素の固定化がマントルの破壊を引き起こす

2021.08.26

沈み込み帯における二酸化炭素の固定化がマントルの破壊を引き起こす

- 炭素の循環とプレート境界での地震現象との関係性を示唆 - 機械知能・航空工学科 岡本敦教授(環境科学研究科) -

2021.08.24

ロケット・エンジンの数値計算と実験の定量比較を可能とする手法の開発

2021.08.24

ロケット・エンジンの数値計算と実験の定量比較を可能とする手法の開発

~CFD結果と実験で得られるOH*発光を比較可能とする手法の開発~ 機械知能・航空工学科 森井雄飛助教(流体科学研究所) -

2021.08.18

量子情報技術の新たな扉を開く超小型MRI技術を開発

2021.08.18

量子情報技術の新たな扉を開く超小型MRI技術を開発

~物質内部の電子スピン密度分布を常温で3D画像化~ 機械知能・航空工学科 戸田雅也准教授、小野崇人教授(機械機能創成専攻) -

2021.07.12

スパースモデリングを用いた高精度ノイズ除去法の開発に成功

機械知能・航空工学科

永井大樹教授(流体科学研究所)

2021.07.12

スパースモデリングを用いた高精度ノイズ除去法の開発に成功

機械知能・航空工学科

永井大樹教授(流体科学研究所)

-

2021.07.09

モエジマシダが猛毒のヒ素に耐えるしくみが見えてきた!

2021.07.09

モエジマシダが猛毒のヒ素に耐えるしくみが見えてきた!

― 世界初、ヒ素高蓄積植物の根茎の役割をイメージング技術で解明 ― 機械知能・航空工学科 井上千弘教授(環境科学研究科) -

2021.07.06

わずかなエネルギーで熱の移動量を大幅に促進

2021.07.06

わずかなエネルギーで熱の移動量を大幅に促進

低エネルギーでの伝熱機器冷却効率向上に期待 機械知能・航空工学科 小宮敦樹教授(流体科学研究所) -

2021.06.30

コロナ禍の熱中症搬送者数について

2021.06.30

コロナ禍の熱中症搬送者数について

~熱中症搬送者数予測技術からの知見~ 機械知能・航空工学科 滝沢寛之教授(サイバーサイエンスセンター) -

2021.06.25

電池材料の酸素脱離現象を解明

2021.06.25

電池材料の酸素脱離現象を解明

次世代型蓄電池への応用に期待 機械知能・航空工学科 中村崇司准教授(多元物質科学研究所) -

2021.06.15

短い円柱の空気抵抗は円板に近づく

2021.06.15

短い円柱の空気抵抗は円板に近づく

- 磁力浮遊させる風洞実験により超低細長比円柱の空力特性を解明 - 機械知能・航空工学科 阿部圭晃助教、大林茂教授(流体科学研究所) -

2021.06.07

深層強化学習による自然なリーチング運動パターン生成

2021.06.07

深層強化学習による自然なリーチング運動パターン生成

-人間の計測データを用いず7自由度アームの運動シナジーを発現- 機械知能・航空工学科 林部充宏教授(ロボティクス専攻) -

2021.05.20

昆虫の脱皮に学ぶ3次元ゲルプリンティング

2021.05.20

昆虫の脱皮に学ぶ3次元ゲルプリンティング

~空気とゲルの界面を利用した硬化と表面機能化~ 機械知能・航空工学科 阿部博弥助教(学際科学フロンティア研究所) -

2021.04.16

インフラ設備点検に適したドローン離着陸システムに関する共同研究を開始

機械知能・航空工学科

田所諭教授(タフ・サイバーフィジカルAI研究センター)

2021.04.16

インフラ設備点検に適したドローン離着陸システムに関する共同研究を開始

機械知能・航空工学科

田所諭教授(タフ・サイバーフィジカルAI研究センター)

-

2022.03.14

量子コンピュータの基礎となるトポロジカル超伝導体固有のスピン伝導現象を解明

2022.03.14

量子コンピュータの基礎となるトポロジカル超伝導体固有のスピン伝導現象を解明

―ヘリカルクーパー対に由来したスピン流生成― 電気情報物理工学科 正木祐輔助教(応用物理学専攻) -

2022.02.24

手を添えるだけでも視覚処理は促進される

2022.02.24

手を添えるだけでも視覚処理は促進される

手の周囲の無意識的注意効果とその利き手との関連に関する発見 電気情報物理工学科 塩入諭教授(電気通信研究所) -

2022.02.15

試験管の中で培養筋細胞を動かす新規技術・細胞診断法を開発

2022.02.15

試験管の中で培養筋細胞を動かす新規技術・細胞診断法を開発

-寝たきり患者でも筋細胞運動負荷テストを可能に- 電気情報物理工学科 神﨑展准教授(医工学研究科) -

2022.02.02

量子コンピュータにも耐性を持つ次世代暗号を安全に実現する技術を開発・実証

電気情報物理工学科

本間尚文教授(電気通信研究所)

2022.02.02

量子コンピュータにも耐性を持つ次世代暗号を安全に実現する技術を開発・実証

電気情報物理工学科

本間尚文教授(電気通信研究所)

-

2022.01.13

小型積層マグネットへの世界最高磁場の捕捉に成功

電気情報物理工学科

淡路智教授(金属材料研究所)

2022.01.13

小型積層マグネットへの世界最高磁場の捕捉に成功

電気情報物理工学科

淡路智教授(金属材料研究所)

-

2021.12.21

高伝導度・安定性を併せ持つ新型酸化物イオン伝導体を発見

2021.12.21

高伝導度・安定性を併せ持つ新型酸化物イオン伝導体を発見

-燃料電池や酸素分離膜等への応用・開発を強力に促進- 電気情報物理工学科 村上泰斗助教(電子工学専攻) -

2021.12.14

オングストローム世代半導体製造技術での磁気抵抗メモリ基盤技術を確立

2021.12.14

オングストローム世代半導体製造技術での磁気抵抗メモリ基盤技術を確立

~直径5ナノメートル以下の磁気トンネル接合素子で高速動作を実証~ 電気情報物理工学科 深見俊輔教授(電気通信研究所) -

2021.11.30

スピントロニクスで脳型コンピュータ向け新素子

2021.11.30

スピントロニクスで脳型コンピュータ向け新素子

~ニューロンとシナプスの機能を一体化~ 電気情報物理工学科 深見俊輔教授(電気通信研究所) -

2021.11.16

半導体原子シートの新たな核形成過程を直接観測

2021.11.16

半導体原子シートの新たな核形成過程を直接観測

― 次世代フレキシブル透明デバイスの実用化に貢献 ― 電気情報物理工学科 加藤俊顕准教授(電子工学専攻) -

2021.10.28

転移リンパ節内の灌流欠損の形成メカニズムを解明

2021.10.28

転移リンパ節内の灌流欠損の形成メカニズムを解明

造影超音波や造影CTによる観察 電気情報物理工学科 小玉哲也教授(医工学研究科) -

2021.10.06

世界初、チームが「ゾーン」に入ったときの脳活動が明らかに!

2021.10.06

世界初、チームが「ゾーン」に入ったときの脳活動が明らかに!

―チームフロー特有の神経活動の発見はチームパフォーマンスの予測と強化に適用できる― 電気情報物理工学科 Chia-huei Tseng准教授(電気通信研究所) -

2021.08.25

次世代半導体のための新たな価電子制御法のデザイン

2021.08.25

次世代半導体のための新たな価電子制御法のデザイン

~EX-doping法:母体物質に依存しない汎用的で一般的な価電子制御法の提案~ 電気情報物理工学科 新屋ひかり助教(電気通信研究所) -

2021.08.19

言葉を処理するAIは人のように「読み滞る」か

2021.08.19

言葉を処理するAIは人のように「読み滞る」か

高性能なAIと人の認知の間に乖離を確認 電気情報物理工学科 栗林樹生博士後期課程学生、乾健太郎教授(情報科学研究科) -

2021.07.30

トカゲなどが示す原始的な歩行運動から紐解く

2021.07.30

トカゲなどが示す原始的な歩行運動から紐解く

全身運動の制御のからくり 電気情報物理工学科 石黒章夫教授、加納剛史准教授(電気通信研究所) -

2021.07.29

指定難病シェーグレン症候群のモデルマウスを開発

電気情報物理工学科

小玉哲也教授(医工学研究科)

2021.07.29

指定難病シェーグレン症候群のモデルマウスを開発

電気情報物理工学科

小玉哲也教授(医工学研究科)

-

2021.07.08

磁性元素を配列した強磁性超格子構造の作製と巨大磁気抵抗の実現

2021.07.08

磁性元素を配列した強磁性超格子構造の作製と巨大磁気抵抗の実現

~究極の原子層結晶成長法を駆使したスピントロニクス機能の実現へ新たな道~ 電気情報物理工学科 新屋ひかり助教(電気通信研究所) -

2021.06.01.

1桁ナノメートル世代の集積化技術での10年以上のデータ保持と1兆回に到達する書き換え耐性を有する低消費電力MRAM技術の開発に成功

2021.06.01.

1桁ナノメートル世代の集積化技術での10年以上のデータ保持と1兆回に到達する書き換え耐性を有する低消費電力MRAM技術の開発に成功

~最先端Xnm半導体とスピントロニクス技術の融合による超低消費電力・高性能エッジデバイスでIoT・AI・耐環境応用領域拡大に道を拓く~ 電気情報物理工学科 遠藤哲郎教授(国際集積エレクトロニクス研究開発センター) -

2021.05.19

Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発

電気情報物理工学科

深見俊輔教授(電気通信研究所)

2021.05.19

Wi-Fiの電波で発電するスピントロニクス技術を開発

電気情報物理工学科

深見俊輔教授(電気通信研究所)

-

2021.05.14

電気で操る磁石の研究で新発見

2021.05.14

電気で操る磁石の研究で新発見

~電子スピンで「沈黙の磁石」にGHzのモーター回転~ 電気情報物理工学科 深見俊輔教授(電気通信研究所) -

2021.05.11

化学的圧力で単結晶の欠陥を制御して最低熱伝導率を達成

2021.05.11

化学的圧力で単結晶の欠陥を制御して最低熱伝導率を達成

中性子ホログラフィーでマグネシウム錫化合物にドープしたホウ素の役割を解明 電気情報物理工学科 齋藤亘博士後期課程学生、黄志成博士後期課程学生、林慶准教授、宮﨑讓教授(応用物理学専攻) -

2021.04.30

量子ビットに適した固体中のスピン中心は?

2021.04.30

量子ビットに適した固体中のスピン中心は?

~ブレイクスルーへ向けた物性・材料の探索指針~ 電気情報物理工学科 金井駿助教(電気通信研究所) -

2021.04.30

マンガン合金トンネル磁気抵抗素子の高性能化に成功

2021.04.30

マンガン合金トンネル磁気抵抗素子の高性能化に成功

-新材料トンネル磁気抵抗素子の産業応用に前進- 電気情報物理工学科 鈴木和也助教、水上成美教授(材料科学高等研究所) -

2021.04.27

東北大発学生ベンチャーが論文執筆支援システムの正式版を世界向けにリリース

2021.04.27

東北大発学生ベンチャーが論文執筆支援システムの正式版を世界向けにリリース

自然言語処理技術を活用した英語学術論文執筆支援システム 電気情報物理工学科 伊藤拓海博士後期課程学生、栗林樹生博士後期課程学生(情報科学研究科) -

2021.04.27

説明可能なAIは本当に適切な根拠を示せているのか

2021.04.27

説明可能なAIは本当に適切な根拠を示せているのか

AIの説明能力を客観的に評価するための方法論の構築 電気情報物理工学科 塙一晃研究員、横井祥助教、乾健太郎教授(情報科学研究科) -

2021.04.23

病原細菌が臓器を壊して感染する仕組みを解明

2021.04.23

病原細菌が臓器を壊して感染する仕組みを解明

~レプトスピラ症の新しい予防・治療法開発に期待~ 電気情報物理工学科 中村修一助教(応用物理学専攻) -

2021.04.16

トポロジカル反強磁性金属の超高速スピン反転を実証

2021.04.16

トポロジカル反強磁性金属の超高速スピン反転を実証

―テラヘルツ電子デバイスの実現に道― 電気情報物理工学科 飯浜賢志助教(学際科学フロンティア研究所)、水上成美教授(材料科学高等研究所) -

2021.04.14

磁気渦の中心で揺らぐ電気四極子

2021.04.14

磁気渦の中心で揺らぐ電気四極子

~スピンと電子軌道が結合した新しい量子情報素子の実現に期待~ 電気情報物理工学科 淡路智教授(金属材料研究所) -

2021.04.09

熱電変換によるクリーンなエネルギーハーベスティングの実現に期待

2021.04.09

熱電変換によるクリーンなエネルギーハーベスティングの実現に期待

溶融合成したZn4Sb3熱電変換材料のクラック生成・消滅機構を解明 電気情報物理工学科 吉岡駿博士前期課程学生、林慶准教授、宮﨑讓教授(応用物理学専攻)

-

2022.03.11

4Vで動作する有機リチウムイオン電池を実証

2022.03.11

4Vで動作する有機リチウムイオン電池を実証

~金属資源を一切使用しない高エネルギー密度蓄電池へ~ 化学・バイオ工学科 本間格教授、小林弘明助教(多元物質科学研究所) -

2022.03.09

常識を覆す糖の再排出メカニズムの発見

2022.03.09

常識を覆す糖の再排出メカニズムの発見

-代謝スパイスへの応用- 化学・バイオ工学科 梅津光央教授(バイオ工学専攻) -

2022.03.03

酵素の機能改変で自然界にないイソプレノイドを合成

2022.03.03

酵素の機能改変で自然界にないイソプレノイドを合成

- 新規バイオポリマー合成酵素の開発に期待 - 化学・バイオ工学科 高橋征司准教授(バイオ工学専攻) -

2022.02.18

酸化されにくく再利用可能な超分子接着剤を開発

2022.02.18

酸化されにくく再利用可能な超分子接着剤を開発

~水の力により水素結合ネットワークを形成~ 化学・バイオ工学科 朱慧娥助教(応用化学専攻) -

2022.01.25

完熟トマトは何故あんなに赤い?

2022.01.25

完熟トマトは何故あんなに赤い?

~カロテノイド微粒子の歪んだ現実~ 化学・バイオ工学科 鈴木龍樹助教(多元物質科学研究所) -

2022.01.14

高分子を用いた神経模倣素子の動作原理を解明

2022.01.14

高分子を用いた神経模倣素子の動作原理を解明

- 神経のような動きをする電子部品の設計に向けた「地図」をつくる - 化学・バイオ工学科 山本俊介助教(応用化学専攻) -

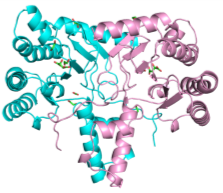

2021.12.02

人工知能で酵素を自動設計

2021.12.02

人工知能で酵素を自動設計

〜 様々な機能性タンパク質開発の加速に期待 〜 化学・バイオ工学科 梅津光央教授(バイオ工学専攻) -

2021.11.25

チタン酸バリウムナノキューブの粒径を制御する手法を新たに開発

2021.11.25

チタン酸バリウムナノキューブの粒径を制御する手法を新たに開発

環境調和型のプロセスを採用 高性能小型電子デバイスの開発に期待 化学・バイオ工学科 殷シュウ教授(多元物質科学研究所) -

2021.11.11

疑似固体リチウムイオン電池の3Dプリント製造技術を開発

2021.11.11

疑似固体リチウムイオン電池の3Dプリント製造技術を開発

~EVから医療用まで、固体リチウムイオン電池を短時間でオンデマンド製造~ 化学・バイオ工学科 小林弘明助教、本間格教授(多元物質科学研究所) -

2021.11.08

分子の動きを捉える顕微鏡素子を熱延伸法で開発

2021.11.08

分子の動きを捉える顕微鏡素子を熱延伸法で開発

―量産化による生体内分子イメージングの実用化に期待― 化学・バイオ工学科 岩間智紀博士後期課程学生(環境科学研究科) -

2021.10.07

新たな動作原理による有機メモリ素子の開発に期待

2021.10.07

新たな動作原理による有機メモリ素子の開発に期待

~イオンチャネルと強誘電体の共存によるスイッチング特性の向上~ 化学・バイオ工学科 芥川智行教授(多元物質科学研究所) -

2021.09.27

コバルトフリー正極の安定な高電圧動作に成功

2021.09.27

コバルトフリー正極の安定な高電圧動作に成功

~リチウムイオン電池素材のサプライチェーンリスク回避に期待~ 化学・バイオ工学科 小林弘明助教、本間格教授(多元物質科学研究所) -

2021.09.13

ナノ触媒のリサイクル法を開発

2021.09.13

ナノ触媒のリサイクル法を開発

超臨界流体を利用して活性面を短時間で再生することに成功 化学・バイオ工学科 笘居高明准教授(多元物質科学研究所)、阿尻雅文教授(材料科学高等研究所) -

2021.08.24

ベニバナの赤色色素の謎解明に大きな進展

2021.08.24

ベニバナの赤色色素の謎解明に大きな進展

- カルタミンの生合成酵素を同定 - 化学・バイオ工学科 中山亨教授(バイオ工学専攻) -

2021.08.20

探針型の顕微鏡でチップ内の血管機能を可視化

2021.08.20

探針型の顕微鏡でチップ内の血管機能を可視化

~生体模倣システムの新たな計測法を開発~ 化学・バイオ工学科 梨本裕司助教(学際科学フロンティア研究所)、珠玖仁教授(バイオ工学専攻) -

2021.07.27

常圧二酸化炭素からプラスチックの直接合成に世界で初めて成功

2021.07.27

常圧二酸化炭素からプラスチックの直接合成に世界で初めて成功

~二酸化炭素の化学固定化に寄与する脱水剤を使用しない触媒プロセスを新たに開発~ 化学・バイオ工学科 冨重圭一教授(応用化学専攻) -

2021.06.24

高分子材料の結晶配向をナノスケールで可視化

2021.06.24

高分子材料の結晶配向をナノスケールで可視化

電子顕微鏡をベースとした新規分析法で高分子の研究・開発に寄与 化学・バイオ工学科 陣内浩司教授(多元物質科学研究所) -

2021.06.01

新素材「グラフェンメソスポンジ」の安価な製造法を開発

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

2021.06.01

新素材「グラフェンメソスポンジ」の安価な製造法を開発

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

-

2021.05.24

分子構造により細孔径を制御したカーボン

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

2021.05.24

分子構造により細孔径を制御したカーボン

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

-

2021.05.20

ニコンと東北大学多元物質科学研究所による共同研究成果

2021.05.20

ニコンと東北大学多元物質科学研究所による共同研究成果

"霧"を用いた透明導電性薄膜の製造 ~表示デバイスのエコな製造革新へ~ 化学・バイオ工学科 蟹江澄志教授(多元物質科学研究所) -

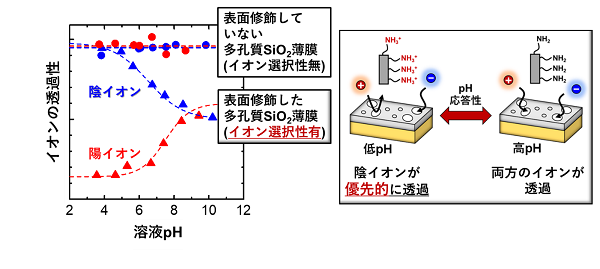

2021.05.10

外部刺激に応答可能な極薄の多孔質薄膜材料の開発

2021.05.10

外部刺激に応答可能な極薄の多孔質薄膜材料の開発

~イオン選択性をもったスマートマテリアル~ 化学・バイオ工学科 三ツ石方也教授(応用化学専攻) -

2021.05.10

電池性能をUPさせるカーボン新素材 「グラフェンメソスポンジ」のサンプル提供を開始

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

2021.05.10

電池性能をUPさせるカーボン新素材 「グラフェンメソスポンジ」のサンプル提供を開始

化学・バイオ工学科

西原洋知教授(材料科学高等研究所/多元物質科学研究所)

-

2021.04.01

固体蓄電デバイスの3Dプリンティング製造法を開発

2021.04.01

固体蓄電デバイスの3Dプリンティング製造法を開発

~ウェアラブルデバイス電源の基盤技術として期待~ 化学・バイオ工学科 本間格教授(多元物質科学研究所)

-

2022.03.25

半導体メモリ材料開発に機械学習を活用

2022.03.25

半導体メモリ材料開発に機械学習を活用

― 書き込み消費電力100 分の1以下の超省エネルギー相変化メモリ開発指針を構築 ― 材料科学総合学科 山本卓也助教(金属フロンティア工学専攻)、須藤祐司教授(知能デバイス材料学専攻) -

2022.03.25

磁歪Fe-Co合金の3次元印刷による環境発電性能向上と軽量化に成功

2022.03.25

磁歪Fe-Co合金の3次元印刷による環境発電性能向上と軽量化に成功

―IoT社会,循環型社会の実現を加速― 材料科学総合学科 栗田大樹助教、成田史生教授(環境科学研究科) -

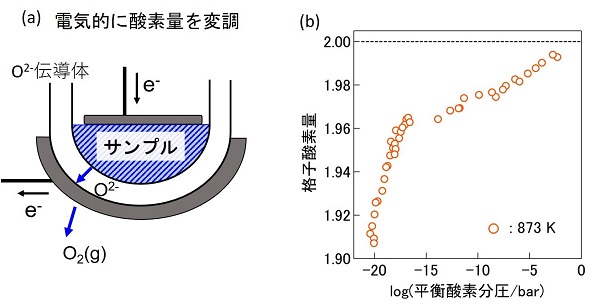

2022.03.18

空気中の水分の脱挿入が容易な層状構造化合物を発見

2022.03.18

空気中の水分の脱挿入が容易な層状構造化合物を発見

-低温廃熱の蓄熱材料として幅広い環境下での応用に期待- 材料科学総合学科 市坪哲教授(金属材料研究所) -

2022.03.01

少ないレアアース量でネオジムボンド磁石と同等磁力を持つサマリウム鉄系等方性ボンド磁石を開発

材料科学総合学科

杉本諭教授(知能デバイス材料学専攻)

2022.03.01

少ないレアアース量でネオジムボンド磁石と同等磁力を持つサマリウム鉄系等方性ボンド磁石を開発

材料科学総合学科

杉本諭教授(知能デバイス材料学専攻)

-

2022.02.28

ひとふりで立体像を獲得するレーザー顕微鏡法を開発

2022.02.28

ひとふりで立体像を獲得するレーザー顕微鏡法を開発

~「光の針」を使って3 次元情報を一挙に可視化~ 材料科学総合学科 小澤祐市准教授(多元物質科学研究所) -

2021.12.13

不純物ドーピングによる硫化スズ薄膜のn型化に成功

2021.12.13

不純物ドーピングによる硫化スズ薄膜のn型化に成功

~有害元素を含まない実用的な薄膜太陽電池の実現に期待~ 材料科学総合学科 川西咲子助教(多元物質科学研究所) -

2021.12.8

金属並みの低温で酸化物系固体電解質を焼結

2021.12.8

金属並みの低温で酸化物系固体電解質を焼結

― 燃料電池や全固体電池の三次元造形への応用に期待 ― 材料科学総合学科 高村仁教授(知能デバイス材料学専攻) -

2021.11.29

下部マントルの不均一性を解く鍵

2021.11.29

下部マントルの不均一性を解く鍵

沈み込みスラブを起源とするブリッジマナイトの単結晶構造物性が明らかに! 材料科学総合学科 杉山和正教授(金属材料研究所) -

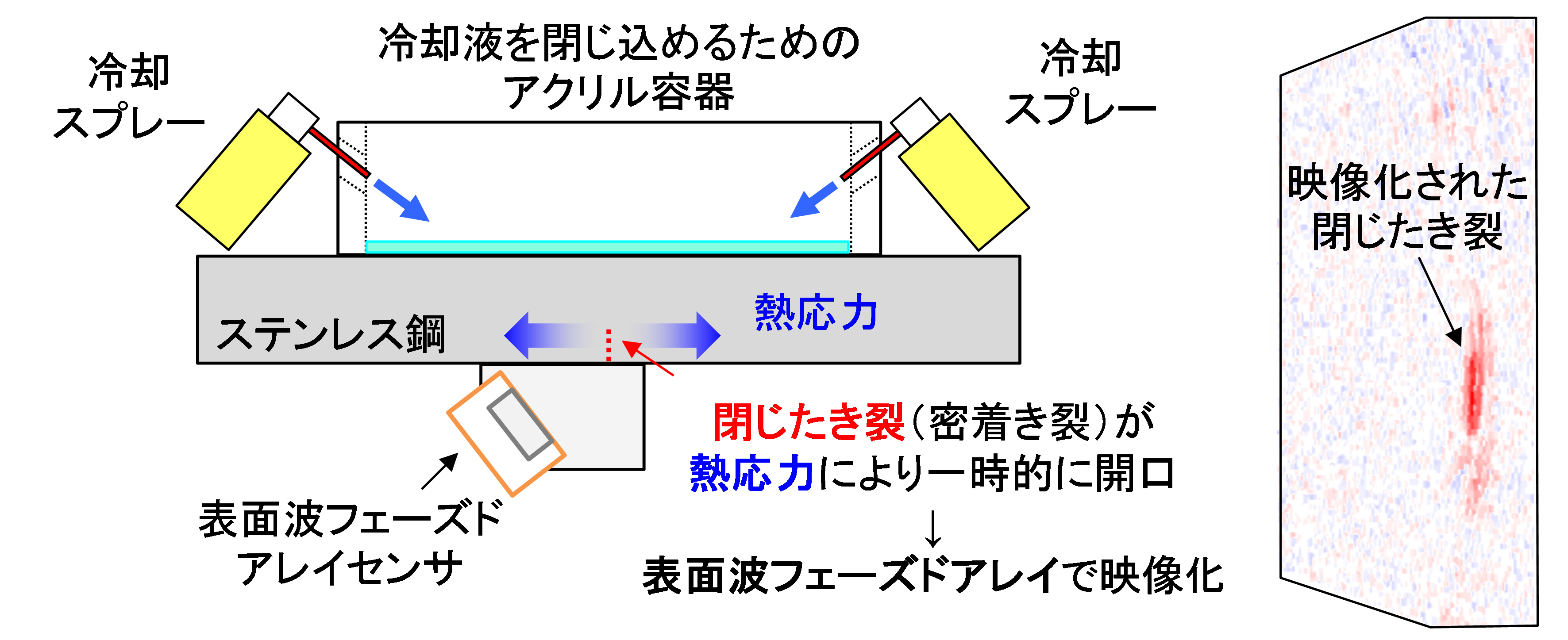

2021.10.28

見えない“閉じたき裂”を冷却し超音波で映像化

2021.10.28

見えない“閉じたき裂”を冷却し超音波で映像化

- 橋梁・発電プラント・航空機エンジンなどの非破壊評価に新手法 - 材料科学総合学科 小原良和准教授(材料システム工学専攻) -

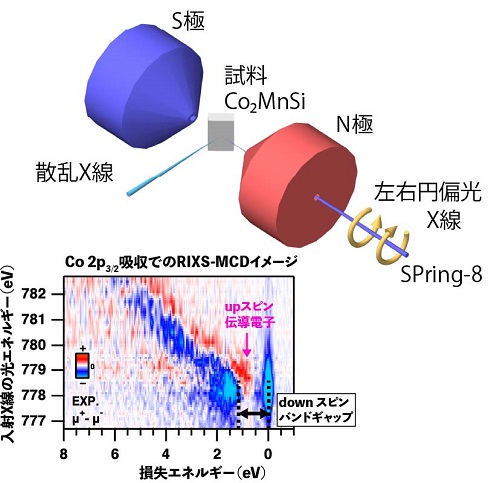

2021.09.21

Society 5.0実現への材料探索に!

2021.09.21

Society 5.0実現への材料探索に!

スピントロニクス材料の電子構造を可視化する新たな測定技術 材料科学総合学科 梅津理恵教授(金属材料研究所) -

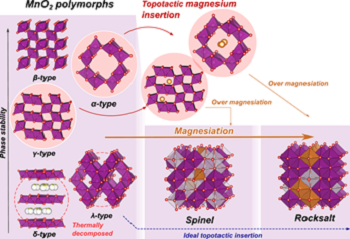

2021.08.23

ポスト・リチウム蓄電池の開発に前進

2021.08.23

ポスト・リチウム蓄電池の開発に前進

マグネシウム蓄電池正極材料開発に向けてMnO2を使いこなす 材料科学総合学科 市坪哲教授(金属材料研究所) -

2021.07.30

従来の10倍のプロトンを含むイオン伝導体の合成に成功

2021.07.30

従来の10倍のプロトンを含むイオン伝導体の合成に成功

- 燃料電池や高効率水素製造への応用に期待 - 材料科学総合学科 高村仁教授(知能デバイス材料学専攻) -

2021.07.29

希少な元素を使わずにアルミニウムと鉄で水素を蓄える

2021.07.29

希少な元素を使わずにアルミニウムと鉄で水素を蓄える

―水素吸蔵合金開発の新たな展開を先導― 材料科学総合学科 折茂慎一教授(材料科学高等研究所)、高木成幸准教授(金属材料研究所) -

2021.07.27

液体硫黄を活用した高速充放電可能なマグネシウム電池用正極複合材料の開発に成功

材料科学総合学科

下川航平助教、市坪哲教授(金属材料研究所)、古橋卓弥修士課程学生(金属フロンティア工学専攻)

2021.07.27

液体硫黄を活用した高速充放電可能なマグネシウム電池用正極複合材料の開発に成功

材料科学総合学科

下川航平助教、市坪哲教授(金属材料研究所)、古橋卓弥修士課程学生(金属フロンティア工学専攻)

-

2021.07.13

燃料電池などで使われる酸素還元用合金触媒の高性能化機構を解明

2021.07.13

燃料電池などで使われる酸素還元用合金触媒の高性能化機構を解明

触媒表面の歪を利用した高活性な触媒の開発へ期待 材料科学総合学科 河口智也助教、市坪哲教授(金属材料研究所) -

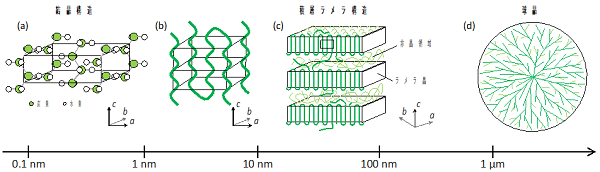

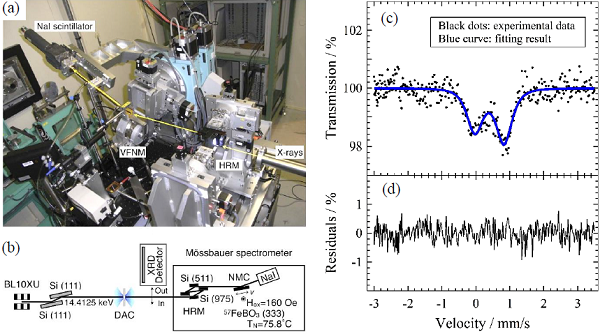

2021.06.30

電池材料粒子内部の高精細な可視化に成功

2021.06.30

電池材料粒子内部の高精細な可視化に成功

~多次元イメージング計測とデータ科学の連携~ 材料科学総合学科 石黒志助教(多元物質科学研究所) -

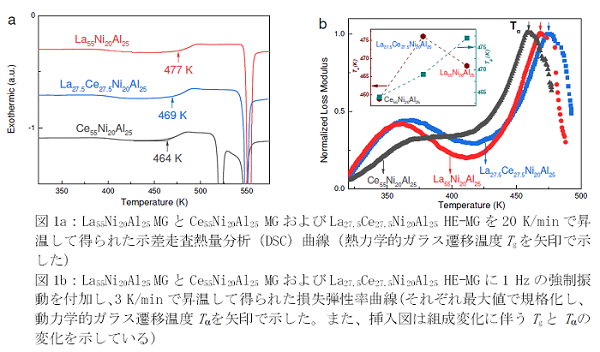

2021.06.23

ガラス形成の謎に迫る

2021.06.23

ガラス形成の謎に迫る

金属ガラスのハイエントロピー化に伴う2つのガラス遷移温度のデカップリング現象を観測 材料科学総合学科 加藤秀実教授(金属材料研究所) -

2021.05.12

コヒーレント回折イメージングがワンショットで可能に

2021.05.12

コヒーレント回折イメージングがワンショットで可能に

三角形でエッジの鋭い開口が鍵- 材料科学総合学科 高橋幸生教授(国際放射光イノベーション スマート研究センター、多元物質科学研究所) -

2021.04.07

資源性に富むカルシウムを用いた新たな電池材料を開発

2021.04.07

資源性に富むカルシウムを用いた新たな電池材料を開発

-水素クラスターを含むフッ素フリー電解質が次世代電池開発を加速- 材料科学総合学科 折茂慎一教授(材料科学高等研究所)

-

2022.03.29

高齢者施設送迎車内の気流を可視化

2022.03.29

高齢者施設送迎車内の気流を可視化

〜ドライバーを逆流から守る〜 機械知能・航空工学科 太田信教授、高奈秀匡准教授、安西眸助教(流体科学研究所) 建築・社会環境工学科 小林光准教授(都市・建築学専攻) -

2022.02.03

COVID-19陽性者搬送車内の気流を可視化

2022.02.03

COVID-19陽性者搬送車内の気流を可視化

〜ドライバーをウイルスから守る〜 機械知能・航空工学科 太田信教授、高奈秀匡准教授、安西眸助教(流体科学研究所) 建築・社会環境工学科 小林光准教授(都市・建築学専攻) 2021.11.08

下水調査で新型コロナウイルス感染陽性者数を予測

2021.11.08

下水調査で新型コロナウイルス感染陽性者数を予測

- 下水中ウイルス検出結果から算出した予測値の公開検証実験開始 - 建築・社会環境工学科 佐野大輔教授(土木工学専攻) 2021.06.10

下水中の新型コロナウイルス濃度から感染者数を推定するための数理モデルを構築

建築・社会環境工学科

佐野大輔教授(土木工学専攻)

2021.06.10

下水中の新型コロナウイルス濃度から感染者数を推定するための数理モデルを構築

建築・社会環境工学科

佐野大輔教授(土木工学専攻)

2021.06.01

豪雨による土砂災害リスクを予測する新手法の開発

2021.06.01

豪雨による土砂災害リスクを予測する新手法の開発

~令和元年東日本台風による宮城県丸森町の土砂災害データで有効性を検証~ 建築・社会環境工学科 森口周二准教授(災害科学国際研究所) 2021.05.17

「海底地すべり」現象を再現する計算力学の新手法を開発

2021.05.17

「海底地すべり」現象を再現する計算力学の新手法を開発

~2018年スラウェシ島地震・津波への応用を期待~ 建築・社会環境工学科 寺田賢二郎教授(災害科学国際研究所) 2021.04.07

AIによる洪水時の浸水建物の把握

2021.04.07

AIによる洪水時の浸水建物の把握

〜報道情報の学習により、建物の浸水判別の迅速化が可能に〜 建築・社会環境工学科 岡田元希博士前期課程学生(土木工学専攻)、越村俊一教授、Erick Mas准教授(災害科学国際研究所)