PEOPLE

インタビュー

人はなぜ攻撃的になるのか

コロナ禍の中、人間の本性が試されています。他人に思いやりを寄せる人もいれば、匿名性に乗じて他人を攻撃する人もいます。社会心理学者で、人間の攻撃性、社会的公正、犯罪心理学が専門の大渕憲一東北大学名誉教授と瀬名秀明さんが、コロナ禍がもたらしている社会問題解決の糸口について論じ合いました。(2020年10月30日)

瀬名秀明さん

瀬名:先生がお書きになった『新版 人を傷つける心―攻撃性の社会心理学』(サイエンス社、2011)、『満たされない自己愛―現代人の心理と対人葛藤』(ちくま新書、2003)を読み、感銘を受けました。昨今の新型コロナ・パンデミックでは、感染症そのものへの対応とは別に、ウェブ上や現実世界での誹謗中傷行為、歪んだ正義感による暴力的言動行為などが顕在化しています。まずこれらの現状について、大渕先生のご感想、ご意見を伺いたいと思います。先生のご研究とご経験は、現在の社会問題解決への有用な手がかりになると思っているからです。

大渕:現在のコロナ問題に直接役立つかどうかはわかりませんが、瀬名さんの問題提起には、人間の心のシンパンシー(同情心)とか共感性(エンパシー)が関係するのではないかということで、まず、利他性について心理学者の見解を紹介したいと思います。

瀬名:はい、ぜひお願いします。

人間は利己的なのか利他的なのか

大渕憲一名誉教授

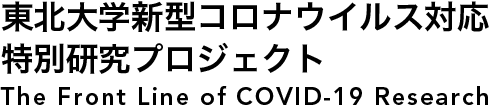

大渕:人間には利己的な行動と、他人に優しくする利他的行動の両方が見られます。社会科学の多くでは、利己的人間観を基に仮説を立てて研究してきました。しかし実際には、利他的な行為も多く見られます。道を聞かれれば教えてあげますし、場合によっては道案内もします。利己的人間観では、こういう利他的行動をとる背後には、利己的な動機があると考えます。見返りを期待する利己心がはたらいて利他的な行動をしていると解釈するわけです。「情けは人の為ならず」と言いますよね。しかしこの説明では、見ず知らずの初対面の人にも親切にする行動が説明できません。これについては、誰彼問わず親切にしていれば、いずれ回りまわって良いことがあるだろうという間接的互酬性で説明していました。心理学的には評判操作といい、あるコミュニティ内でよい評判を得ておけば、どこかで利益が出るだろうという説明です。心理学では長らくこれが主流だったのですが、まだ実証の段階には至ってません。ところが、最近になって、人間には真の利他心もあるのではないかと言われるようになりました(図1)。

図1

瀬名:ああ、利他心についての研究は、そういう経緯があるのですね。ぼくも「真の利他心」が人間には備わっていると信じたい立場です。

大渕:利他的行動を実証しようという実験としては、行動経済学の分配ゲームが有名です。これは、2017年にノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学のリチャード・セイラーが考案したものです。二人のあいだで財物を分ける場面を作り、Aに全部わたしたうえで、好きなように分けてよいと告げておいて、相手に何割わたすかを見る実験です。利己的人間観では、独り占めか、少しだけ分ける行動が予想されます。しかし、世界中で様々な文化、年代、身分の人を対象に分配ゲームが試された結果、独り占めにする人はほとんどおらず、大半の人は半々に分けようとすることがわかりました。私の研究室で行った実験では、半々に分けたケースが6割強でした。つまり、実際には利他的な分配が起こるのです。もちろん、利己的な観点に立った解釈も可能です。他人、この場合は実験を設定した研究者の評価を気にしての行動だという解釈がそれです。

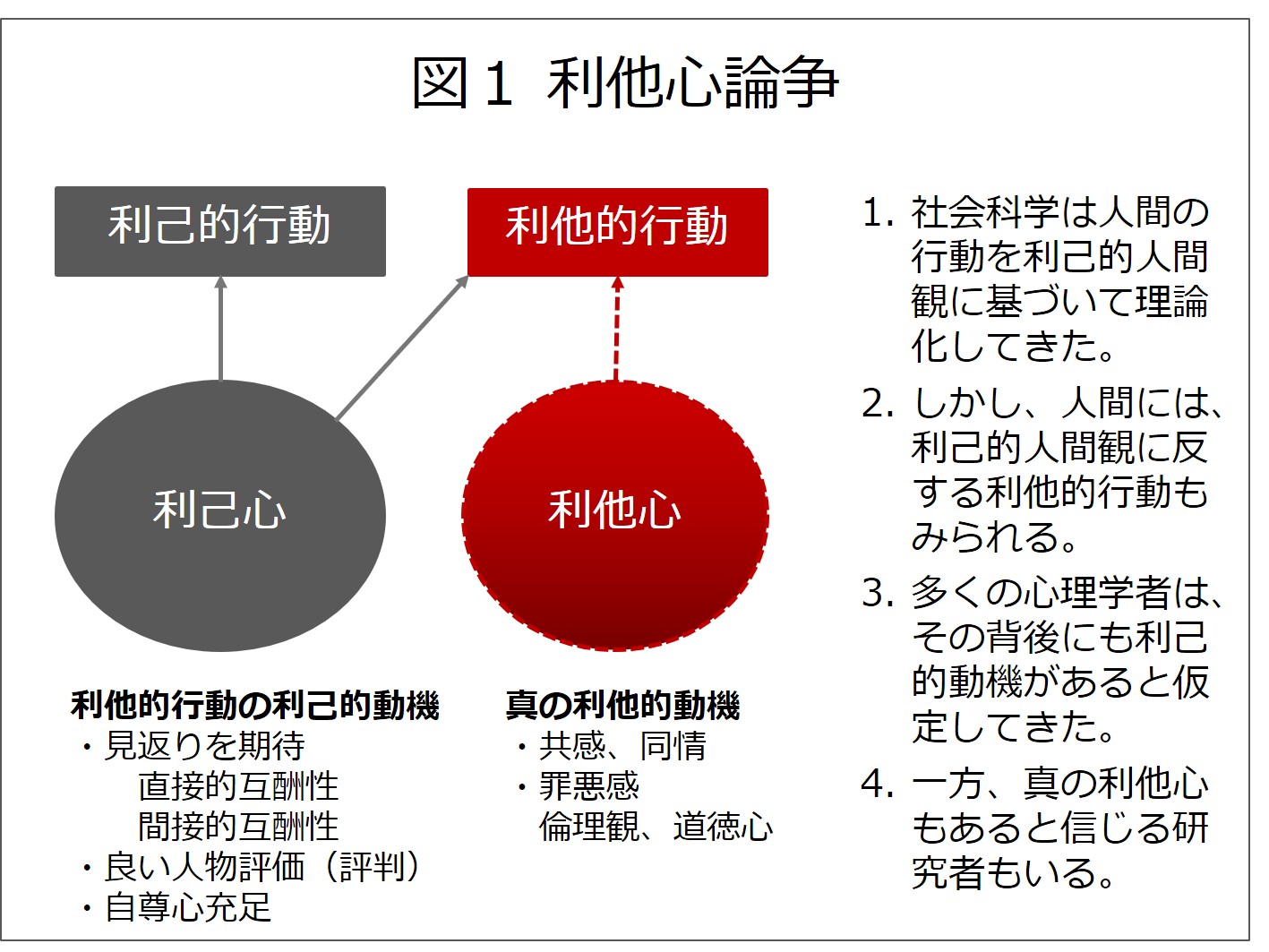

そこで、他人の目を気にしない子どもを対象にした実験も行われました。その結果、10歳くらいでは、半々の利他的分配をするのに対し、幼い子どもでは利己的分配が多いことがわかりました(図2)。

図2

3、4歳では独り占めをするけれど。5、6歳では少し利他的分配をするというように、幼い子どもは利己的行動で、年齢とともに利他的行動を示すようになるのです。

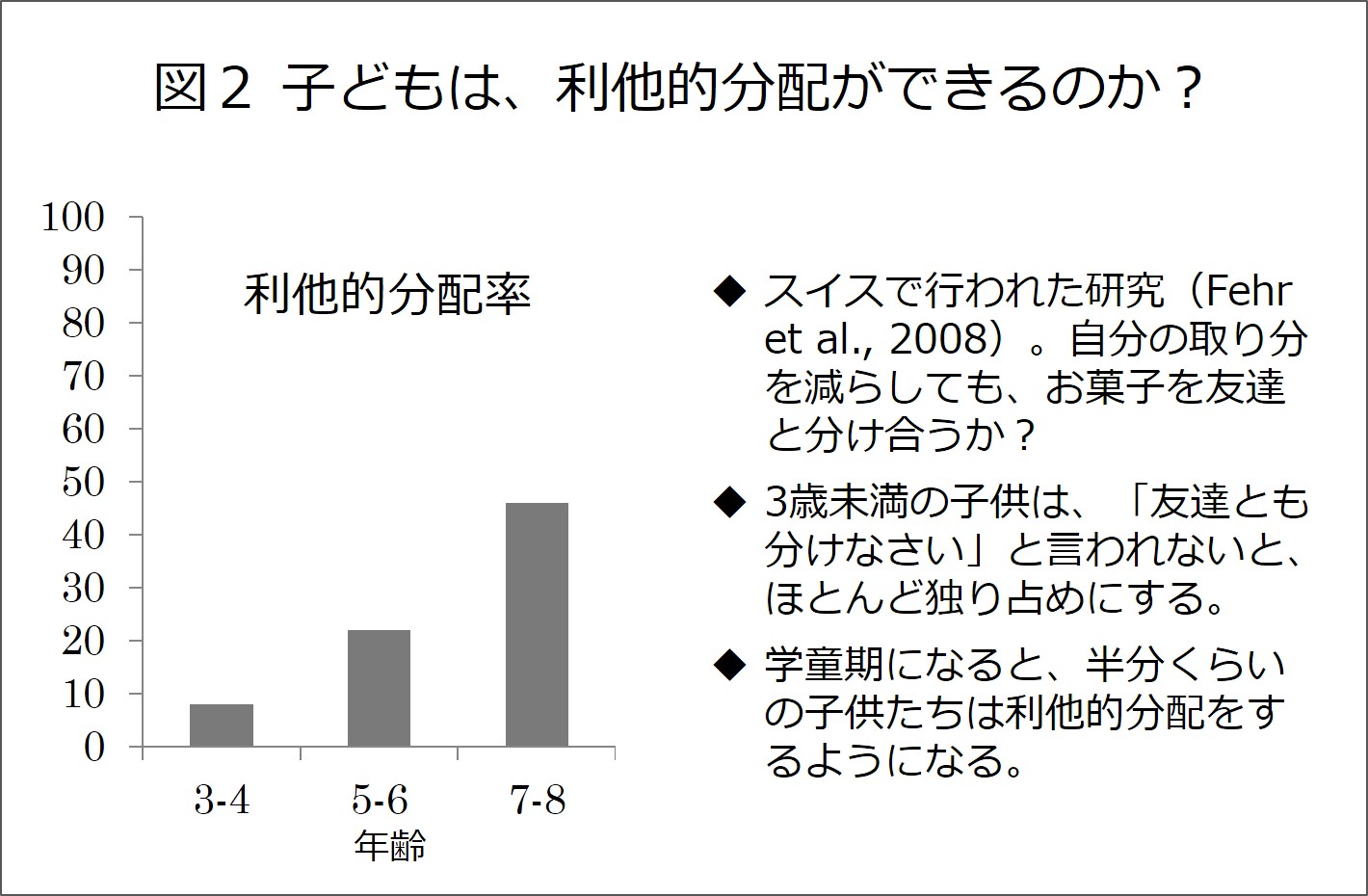

こうした結果から、個人差はあるものの、利己性は生まれつき備わっていて(内発的)、利他性は教育やしつけなどによって後天的に形成される(外発的)とされてきたのです(図3)。これは、一般的な常識とも一致する見解でしょう。

図3

瀬名:なるほど。では、真の利他心もあるという見解のほうはどうなるのでしょう。

大渕:ええ、ごく最近になり、利他性にも内発性があるという意見が出てきたのです。1歳前後の幼児に、いじめを描いたアニメを見せると、それを止めようとしたキャラクターに好意を示す結果が得られます。バンクーバー大学と京都大学で行われた実験ですが、青いキャラが黄色いキャラを追いかけまわして、ときに、壁に追い込んでつぶしてしまう動画を見せます。赤いキャラは見ているだけなのに対し、緑のキャラは、ときどき仲裁に入って黄色を助けようとします(利他的行動)。見終わった幼児に、赤と緑のキャラの積み木を示すと、緑に手を伸ばす子が多いという結果が得られました。人の苦しみに同情を示し、助けたい、苦痛を和らげたいという気持ちがあり、それを実行するキャラを好むのではないかという解釈が可能です。もちろん、解釈のし過ぎという批判もあります。

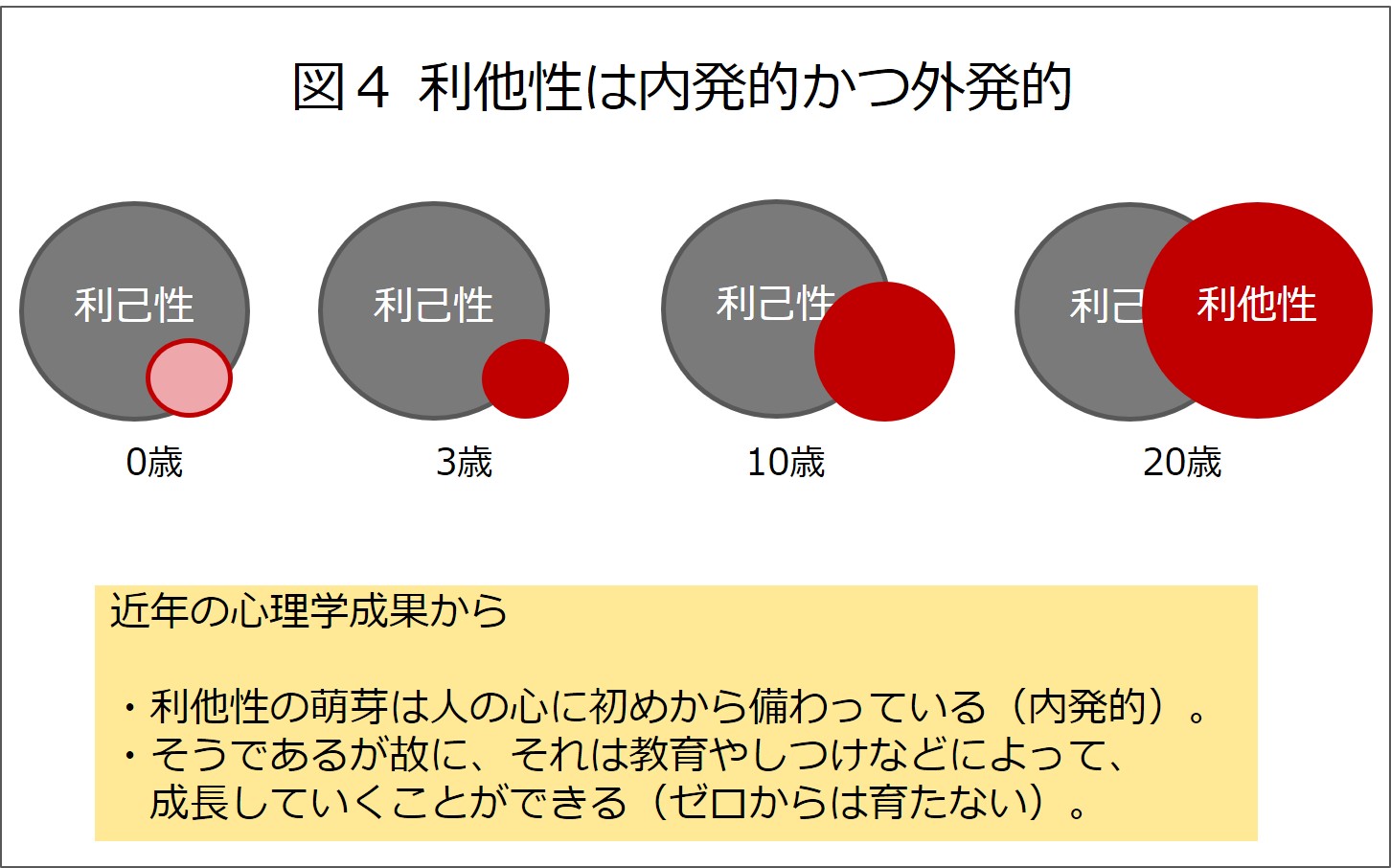

こうした近年の心理学の成果から、利他性の萌芽ははじめからあり(内発性)、その芽が教育やしつけで成長していくという見解が提唱されているのです(図4)。利他性がゼロから育つことはないだろうというのです。

図4

瀬名:その結論は納得しやすいですね。だとすると、改めて教育やしつけがとても重要だということになります。

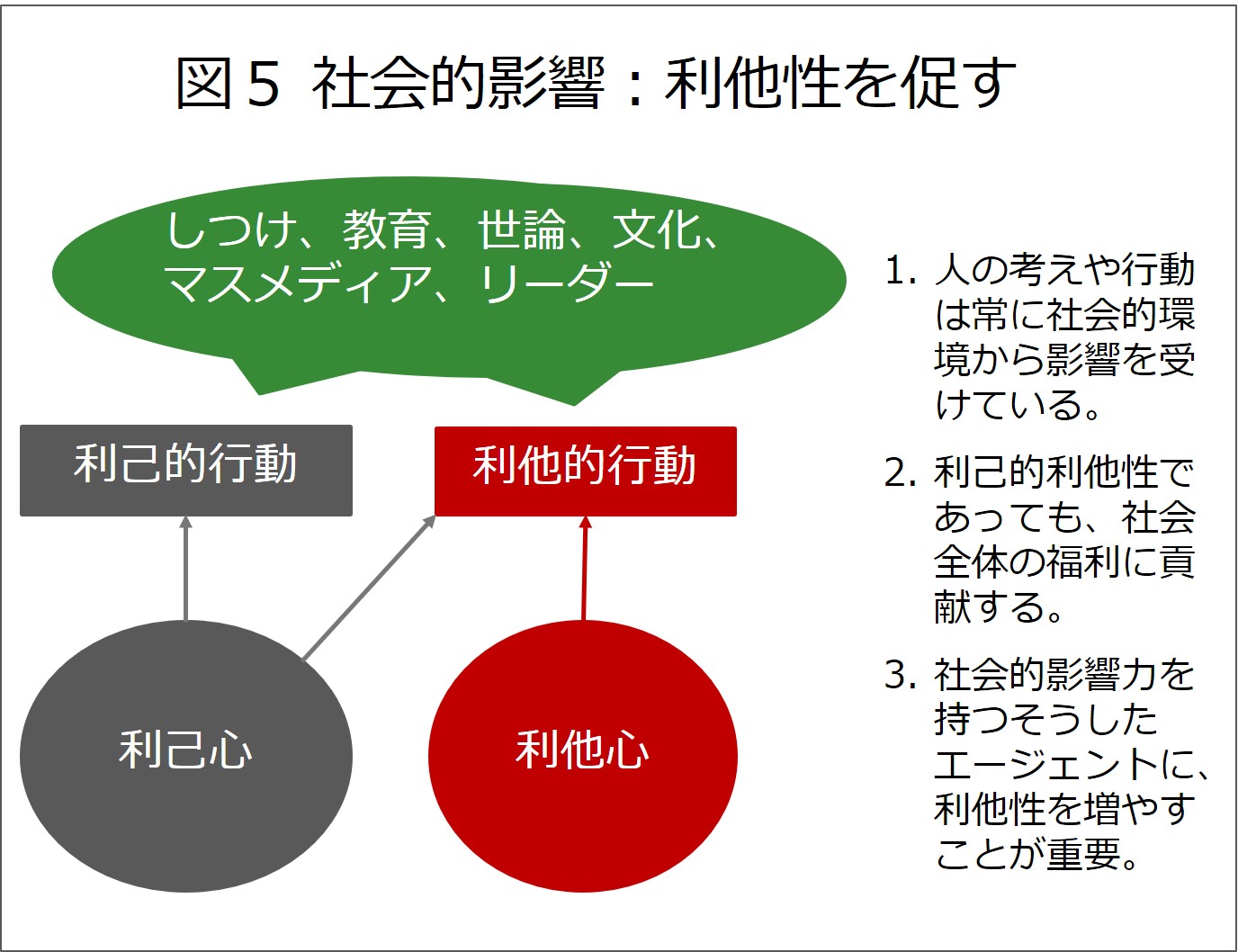

大渕:そういうことになります。子どもの教育だけでなく、社会的影響が利他性を促しうるわけですから、世論、文化、オピニオンリーダー、政治的リーダー、メディアなどの影響も無視できないことになります(図5)。

図5

瀬名:ということは、文化によっても利他性の発揮に違いが見られるのでしょうか。

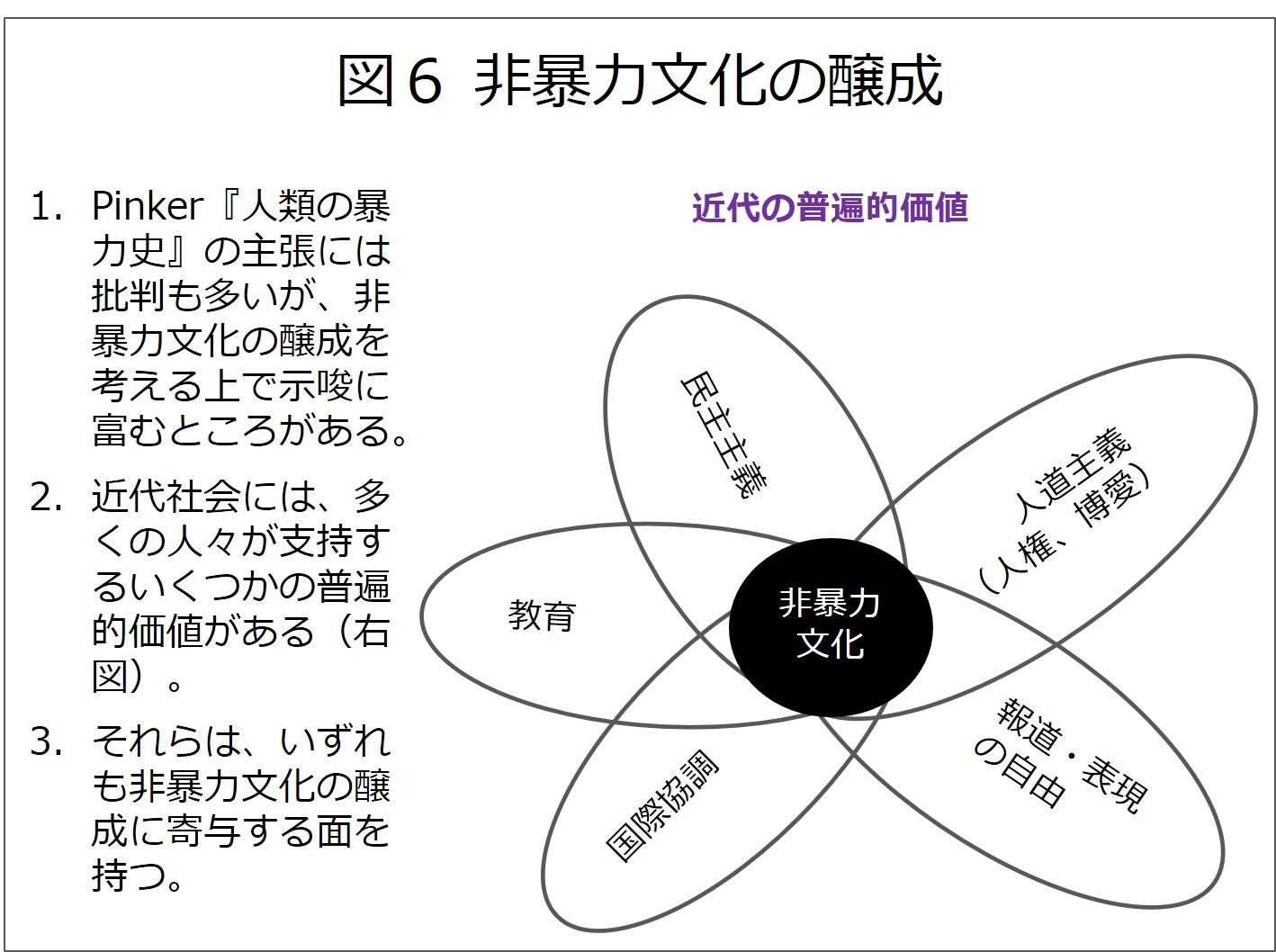

大渕:そうですね。ハーヴァード大学の心理学者スティーヴン・ピンカーは、その著書『暴力の人類史』(青土社、2015)で、人間の暴力性は時代とともに弱まってきた、一般的な認識とは異なり、現代人は人類史上最も平和な時代に生きていると主張しています。この暴力性を利己性と読み替えれば、時代と共に利他性が強まってきたということになります。その根拠としてピンカーがあげているのは、人口比で見ると、戦争による死者数は減ってきたということです。先史遺跡からは、暴力痕のある人骨が見つかる。かつて調査された未開民族では、部族間紛争による死者数が多い。20世紀には2つの世界大戦で1億人の死者が出たが、人口当たりの死者数は古代のほうが多かったというのです。西ヨーロッパ諸国の殺人発生率も、過去1000年間で見ると減少傾向が顕著であり、人類全体は、暴力を減らす方向に歩んできた、時代と共に利他性が強まってきたと主張しています。その原因として、文明化、人道主義的啓蒙、教育の普及やメディアの発達、民主主義の発展などをあげ、そうした歴史的動向が人々の心に影響を与え、利他性を高めてきたのだろうと結論しているのです。

ピンカーの主張には楽観的過ぎるといった批判もありますが、非暴力文化(利他性)の醸成を考えるうえで示唆的です(図6)。利他性をアピールするメッセージも重要ですが、教育など、一般の人々がもっている普遍的な価値の重要性を認識すべきです。もちろん、戦争の歴史に見るように、教育には暴力を煽る力もありますし、報道・表現の自由が人々の反感を煽ることもあります。しかし、長い目で見れば、そうした普遍的価値観が非暴力文化、利他性を高めるのではないかと、私は思っています。

図6

ポジティビズムの勧め

瀬名:とても腑に落ちました。利己性、利他性という観点でコロナ禍を見ると、社会的な状況が少し読み解けます。コロナが広まり始めた2月から3月にかけて、日本も閉塞感に覆われるようになりました。やがて、8割自粛の要請も出て、人々の心が鬱屈していった。当初は、行動制限にも科学的な理解を示して人々は自粛していましたが、4月下旬から経済が回らなくなってきたことを実感するようになり、不安に駆られるようになりました。そうした中で、感染症対策の専門家や政府に対して、メディアをはじめとして批判的な世論が高まり、残念なことに専門家への人格攻撃まで始まりました。

ぼく自身は、人間の心理とコロナ禍との付き合い方を考える中で、フランスの思想家ジャック・アタリの『危機とサバイバル――21世紀を生き抜くための〈7つの原則〉』(作品社、2014)という著書を読んだり、彼の出演番組を見たりして、とても感銘を受けました。

アタリは、「自己の尊重」「共感性(エンパシー)」「レジリエンス」などのキーワードを挙げて、人間の利他的な精神が発揮される必要があると昔から唱えていた人です。ミッテラン大統領以降のフランス政権にも政策助言をし、常にポジティブな発信をしてきました。ぼくが見た日本のテレビ番組では、「あなたのポジティビズムやオプティミズムはどこからくるのか」とキャスターに問われ、「ポジティビズム(前向き主義)とオプティミズム(楽観主義)とは違う。自分がサッカー選手になってこうやれば勝てると思うのがポジティビズムなのだ。私はこのコロナ禍にも人類すべてが、ポジティビズムで対処すれば勝てると思っている」と答えていました。「あなたのそのポジティビズムはキリスト教の博愛主義なのか」と問われると、「いやちがう、私が言ってきたのは利己的な利他心だ」と返しています。「自分が感染しないことは、相手にも感染させないことに通じるということなのだ」と。

アタリはいいことを言うなあと思い、ぼく自身、テレビ出演などでもそう発言してきました。利他性その他に関する先生の説明も、それに通じると思います。アタリはこの話をアダム・スミスの資本論や道徳論と関連づけて話しているのですが、つまり感染症対策と経済を回すことは必ずしも対立関係ではない、自分やその家族が感染しない対策をとる利己的行動も、ひいては他者を感染させない利他性へとつながるのだと、わかりやすく説きたかったのだと思います。

ただ、現在、多くの人は、暴力的な言動が増えていると感じています。ネット上では、ちょっとしたことでスケープゴートにされる人が出ています。行動自粛に無自覚な若者や、行政の失策への批判、クラスターが発生した店や学校への反感、他県ナンバーの車の排斥などです。歪んだかたちの暴力性が顕在化して、人々の心を圧迫しています。この状況は、これまでの疫学、感染症の専門家には対応できないことなので、今回、大渕先生にご登場願ったしだいです。いまこそ他者への思いやりを深く考えることが大切なのではないかと。

大渕:健康ストレス、貧困などの社会ストレスが高まることで暴力性、攻撃性が高まるというのはその通りです。すべての人間には、利己性と利他性の両面があります。ストレスが高まると利己性が高まり、他者を攻撃するようになるということがあるのです。

しかしその一方で、それを抑える言動も多数存在するので、社会全体が急速に利己性に向かっていくとは、必ずしも考えていません。利己性が強く出ている面もありますが、ブレーキ役もたくさん出ていて、利他性を強調する言動も増えているからです。その意味で、仙台でのクラスターもそうですが、差別はやめようというメッセージを公的機関が出すことが重要です。影響力をもつオピニオンリーダーの決然とした態度表明が効力を発揮します。

瀬名:2009年に新型インフルエンザのパンデミック(世界的流行)が起きたときは、自治体のリーダー、行政官が正確な情報発信に腐心していたことを覚えています。感染者を出した関西の高校が誹謗中傷にさらされ、役所や専門家が苦戦を強いられました。一方、4月末に初の疑い例が出たときは、時の舛添要一厚生労働大臣が真夜中に会見を開いたことで、逆に国民に不安感、緊張感を与えることになったということもありました。そのときのことや東日本大震災時の反省を踏まえて、科学の専門家が行政にできない部分の情報発信に乗り出し、国民に直接語りかけるようになりました。サイエンスコミュニケーションとしてよいことでしたが、逆に科学の専門家が矢面に立つことになり、政策への不満のはけ口にされることになってしまいました。リーダーによる発信のしかた、リスクコミュニケーション、クライシスコミュニケーションのしかたが問われています。

大渕:国民がパニックに陥るからという理由で情報公開を抑えることがあってはいけません。政治的リーダーの多くは、人間は利己的に行動するという利己的人間観に凝り固まっていて、脅威的な情報を流すと利己心に走ると思っているのでしょう。そうではなく、情報をきちんと提供すれば、大方の人は、利己心に走ったりはしません。リーダーには、国民を信頼する気持ちを持ち、情報を正確に流すことを心掛けてほしいものです。

瀬名:そうですね。政治家のことはいざ知らず、今回の専門家による発信は、国民への信頼を基に発言していたと思いたいです。ワイドショーで危機感を煽った一部の人を除き、多くは不安を煽ることもなかったし、誇張することなく言葉を選んでいました。それでも、国民の心は揺れました。何が正確な情報かわからなくなったからです。2009年の新型インフルエンザ流行時までは、ある程度まで「正しい」と考え得る情報が共有できていたように思います。手洗いとマスクで、自分の感染も他人の感染も防げるという科学的な知識が信頼され共有されていました。ところが今回は、同じ情報が繰り返し発信されましたが、マスクで防げることすら不明確になってしまいました。マスク不要論を唱える専門家もいて、多様な意見がそのまま国民にさらけ出されてしまった。その結果、専門家という肩書きそのものへの信頼感が揺らいでしまいました。

以前、心理学の解説本を読んでなるほどと思ったのですが、ある物事に対して他者の意見を信頼するかどうかにはいくつかの要因があって、もともとその物事に関心のない人は、相手の肩書きが「専門家」かどうか、熱意を持って話しているかどうかで信頼度を決めるのだとありました。一方、もとから関心の高い人は、自分と同じ意見を言う専門家を信頼する傾向があるとのことでした。今回、テレビに出て熱意をもって語る「専門家」が支持を集めました。専門家どうしのあいだでも、同意見の研究者を支持することで分断が生じました。西浦博先生の8割自粛を批判した高名な科学者もいて。しかしこうなるともう多くの人が、誰の発言についていけばいいのかわからなくなってしまっただけでなく、いったい専門家とは何なのかという根本まで確信が持てなくなってしまった。そのようにして生じる信頼感の揺らぎはどうすればよいのでしょう。

求められる専門家の矜持

大渕:不確かな段階でも、科学的な見地から発言する義務が、専門家にはあると思います。後で批判されるとしても、発言しなければならないことはあります。学術団体として、社会に発信する窓口を用意しておく必要があるかもしれません。犯罪心理学では、何人かの人がその役割を担っています。今回のことを教訓に、社会問題に関する専門家の意見を発信する窓口を用意する必要を考えてもよいかもしれません。専門家集団に属し、リスペクトできる研究者の中から発信できる人が出てきてくれるとありがたいですね。批判を覚悟で発言してくれる人が。瀬名:長く続く災害では、各段階で最善と思われる発言をしていくのが専門家の役割だと思います。先を見越したプロアクティブな情報を。一方、情報を受ける側の国民には、それが限定的な発言であることを承知したうえで耳を傾ける必要があります。専門家にもわからないことがある、間違えることがあるということを強調したいですよね。新型コロナウイルスがこれほど世界中に広まるなどとは、誰にも予測できなかったことですし。昨日まで最善と思われていた方策が明日には変わるかもしれないという前提を両者間で共有しないと、サイエンスコミュニケーションは成り立ちません。今回は、この点がずれたせいで、批判が出たのかもしれません。

専門家の側も、批判を恐れずに逃げないで話すには勇気がいります。間違っていたことがわかった時点で、修正できるかどうか。修正すると、社会的に抹殺されかねないことも覚悟で。人々の感情は急激に揺れ動きますが、専門家はふつう、人格攻撃に慣れていません。それでは個人的に傷ついてしまいます。

大渕:求められるのは専門家としての矜持です。そういう覚悟が求められている。私は、矜持をもつ人を尊敬しています。そういう人を応援します。

渡辺:コメンテーターが不満を代弁すると、そっちに意見が流れてしまいます。心地よい言葉を聞くと、信じたくなります。専門家の言う、外出を控えろといった耳に痛い言葉に反発が出ます。間接的な被害しか受けない相手に、「正義」をぶつけたくなり、スケープゴートに批判が集中します。それは一般的、普遍的な心理なのでしょうか。

大渕:利己的な考えをぶつけたくなる心理は誰にでもあるものなのです。

瀬名:でも、ぼくの周囲に攻撃的な人はいません。なのにメディアは、自粛警察や、過剰な正義感を振りかざす人の出現を報じています。ネットを見ると、Yahoo!ニュースなどのコメント欄は荒れており、一部の過激な意見を目にしやすい状況です。自宅待機が長引く中で、家庭内暴力や児童虐待への懸念が改めて浮き彫りになりましたし、自殺者の増加も報じられています。ぼくも、これまでの作家活動の中で、理不尽な攻撃をされることがありました。先生の『満たされない自己愛』を読むと、攻撃的な行動をとる一部の人は自己愛の人で、その自己愛が満たされないから、承認欲求で攻撃に走るのかなと思ってしまうのですが、どうなのでしょう。

大渕:すべての人にあてはまることではないのですが、近代では、自己愛の人たちが増えているという説もあります。封建社会では、主人への忠誠心に生きがいを見い出せました。ところが現代社会では、他人のために生きることを生きがいにはできません。自由な中で何を目標にするか、自分を満足させるため、そこから自己愛に走るというのです。そこに現代人の悩みがあります。

瀬名:そもそも、個人主義と公衆衛生の概念は相いれない。公衆衛生は植民地時代の名残りだという意見もあります。今の世の中では、個々人の自由に任せたほうがよいという意見も。ただ、「自由」という言葉の意味が暴走してしまっているのではないか、という気もするのです。マスクをしよう、境界を跨ぐ移動を避けよ、という公衆衛生学的な対策や啓発が、個人の自由を奪うお上の圧政だと、ねじれて捉えられている。ヨーロッパで、マスクをしない自由を求めたデモが起こっているのはその流れかもしれません。その一方で、日本では自己責任論に走りがちです。自分と家族さえ安全ならばいい、感染したのは本人が悪い。テロリストに捕まったジャーナリストに自己責任論が出るのと似ています。フランスでは、捕虜になったジャーナリストは、紛争の実態の報道に命を懸けた英雄扱いだそうです。自己愛がゆがめられて自己責任論につながっているような気がします。これでは、みんなで防疫しましょうという公衆衛生は破綻してしまいます。

大渕:ジャック・アタリのポジティビスムに近いのですが、私は大衆を信じたいと思っています。自分たちの周囲の多くの人たちは冷静に対処していますから。メディアで取り上げられているのは極端な少数意見です。大多数の人たちの利他性を信じたい気持ちです。報道の自由は社会の健全性を支える柱です。日本は、そこの認識が低く、報道の自由が失われれば、社会は急速に悪化していくという自覚に乏しいのが困ったところです。歴史に学んでいないのです。だから、自己責任論に走ってしまう。

シンパシーとエンパシー

瀬名:じつは昨日、日本ロボット学会のトークセッションに登壇しました。そこで、ロボットには、他人の痛みを感じるシンパシー(同情心)、エンパシー(共感性)がない、ロボットにそれを組み込んで人間と共有できるようになれば、人間の心を理解できるロボットができるのではないかという話になりました。日本ロボット学会会長の浅田稔大阪大学特任教授は、実際にそれに取り組んでいます。感染者、死者数が世界的に増大しているのに、国内ではのほほんとしています。日本人は感染しにくいし、高齢者と持病がある人以外は重篤になっていないのだから自分は大丈夫だと思ってしまうのかもしれませんが、どうしても見知らぬ他人のことや、他国のことには想像力がはたらかない。それが結果的に、感染拡大を引き起こしてしまう。自分とは無関係だと切り捨ててしまっているのではないか。「痛み」を感じるエンパシーの範囲が私たち人間の「身体性」なのだと思うのですが、その想像範囲がどうも歪んでしまっているのではないか。

ボノボ(ピグミーチンパンジー)の研究で有名なフランス・ドゥ・ヴァールは、『共感の時代へ―動物行動学が教えてくれること』(紀伊國屋書店、2010)の中で、エンパシーはマトリョーシカ人形のように段階的に発達するという考えを述べています。それは内在的なもので、社会的な関係を通して発達し、他者の心を思いやられるようになるというのです。エンパシーの定義は多様ですが、ぼく自身は、相手の気持ちに入り込めて、自分とは立場の違う他者の心を推察でき、かつその人のためになることをしようと行動する、能動的な力だと考えています。人間ではこの能力が大切で、これが利他性にもつながっているような気がします。ネットの発言を見て、エンパシーが欠けている人がこんなにいるのかと多くの人が不安になっているのではないでしょうか。今の時代に利他性、エンパシーをよりよく発揮できるようにするにはどうすればいいのでしょう。私たち一人ひとりにエンパシーは内在しているのだとすると、いまその能力を鼓舞することが求められていると思うのです。

マトリョーシカ人形

瀬名:はい。やはり以前に感銘を受けた本があるのですが、ハーヴァード大学の心理学者ジョシュア・グリーンの『モラル・トライブズ――共存の道徳哲学へ』(岩波書店、2015)を読むと、道徳観は小規模集団でうまくはたらくように進化してきたとあります。なので、集団内での道徳は共感性が自動的に機能する(オートモード)が、価値観の異なる部族との出会いでは紛争になりやすい。現代社会では、価値観の異なる集団とのあいだではオートモードがはたらかず、理性をマニュアルモードではたらかせる必要があるというのです。人間だけにできるのがマニュアルモードであり、人間らしさでの連帯で危機に対処するためにマニュアルモードで理性をうまくはたらかせるにはどうすればよいのでしょうか。

大渕:マニュアルモードとはうまい言い方ですね。人間は、家族、職場、国家、民族など、集団の力に左右されます。なので、もちろん個々人の努力も必要ですが、個人に任せるより、集団でできる体制、制度を考えないと、現代の危機に対応できないのではないでしょうか。

瀬名:国民全員がいつもマニュアルモードである必要はないと思いますし、そんなふうにしていたら疲れてしまうのでとても現実的ではないですが、やはりここぞという場面では個々人がマニュアルモードに切り替えて考えられることも大切だと思っています。それと、行政担当者や企業のトップリーダーといった、他者を導く立場の人は、このマニュアルモードを柔軟にはたらかせて交渉し、決断してゆく必要がある。「レジリエンス」(再起力、回復力、しなやかさ)というキーワードにもつながる気がします。

オピニオンリーダーの役割

渡辺:世の中の悪い面ばかりが目に入ってきます。周囲の人はまともなのに、攻撃的な事件ばかりが強調されています。怒りを爆発させる少数の人間の存在が目立つのは、メディアのせいなのか、視聴者のせいなのか、そういうことを考えているとますます閉塞感が高まってきます。瀬名:たしかに、大渕先生の著書にもあるように、スティグマ(負の烙印)をつけてしまう人がいます。それに対してはあきらめるしかないのか、それとも、一方には理性的な人が多数存在することを意識するしかないのでしょうか。

大渕:人には利己心も利他心もあります。そのため、扇動されると攻撃性が増しがちなのです。誰にでもその傾向はあると言ってよいでしょう。戦争のときがそうでした。暴力的、差別的な人たちは、賛同者が多いと思ってやっています。そこで重要なのが、繰り返しますが、メディアやリーダーの発言なのです。それしだいで決まるところがありますから。それと、コロナの正体がわからないせいで不安が募るということがあるのでしょう。治療や予防法の進展がきちんと伝えられるようになれば、不安も少しは減るのではないでしょうか。

瀬名:よくわかります。ただ、メディアも、市場原理に流されやすい。テレビ番組も「これはしゃべらないようにしよう」という忖度(先回り服従)がはたらくことがあるでしょうし、逆にこれは受けると判断されたら意見がエスカレートしてゆく危険性をつねに孕んでいる。出版業界でも、たとえよい内容の本であっても、売れそうにないと営業側が判断すれば出版されない。感染症やパンデミックに関する良質な本は過去にもたくさんあって、今回幸いにも再版されて人々の手元に届くようになったものがいくつかあります。しかし、やはり扇情的なものや、その場限りの雰囲気を代弁するだけの、売り逃げにも似たもののほうが、売れてしまうという悔しい現状もあります。個人の攻撃性にしても、非暴力文化の醸成をどのように強化していけばよいのか。SNSへの投稿で「ちょっと待て」ボタンを設定したり、「誹謗中傷ではないことをチェックしてください」というメッセージを入れたりしないと、抑止できないものなのか。人間本来の非暴力性をうまく発揮させる方式はないのでしょうか。

そう考えてゆくと、やはり触れる機会の多いメディアであるテレビ業界には、とくにしっかりしてもらいたい。健全なオピニオンリーダーを育てる気概を、もっともってほしい。まともな発言をしていた有識者が、途中で気持ちが折れて姿を消すケースがあるような気がします。冷静に対応しようとしても掛け合い論になって、くじける。少し時間がかかってもいいから、そういう優れた人はやはり再起して、これからも私たちをより良い方向へ引っ張っていってほしいと願います。そういう気風を守ってゆくのも私たち一人ひとりの役目であるし、ひいては学際のあり方であるとも思います。

大渕:健全なメディアを育てるのが大切ですね。

瀬名:それと矜持をもつ研究者、健全な政治のリーダーも。その意味で、総合大学である東北大学の使命は重要ですね。

(2020年12月7日作成 編集責任:東北大学広報室特任教授 渡辺政隆)

大渕憲一

東北大学名誉教授、放送大学宮城学習センター所長。東北大学大学院文学研究科教授を2016年3月に定年退職後、同年4月より現職。

瀬名秀明

東北大学大学院薬学研究科博士課程在学中の1995年に『パラサイト・イヴ』で第二回日本ホラー小説大賞を受賞し、作家としてデビュー。

(肖像写真 佐々木隆二氏撮影)

渡辺政隆

サイエンスライター。文部科学省科学技術・学術政策研究所、科学技術振興機構、筑波大学広報室教授を経て、2019年5月より東北大学広報室特任教授。