- 三田君がIcAUMS 2025にて"Migaku Award" Best Poster Awardを受賞しました。(2025.4)

- 関根君が CRCGP-MSSP2024で Best Poster Award を受賞しました。(2024.11)

- 竹谷君が学術変革領域研究(A)「アシンメトリが彩る量子物質の可視化・設計・創出」の領域会議で最優秀ポスター賞を受賞しました。(2024.5)

- 光物性物理研究室は量子光学研究室へと変わりました!(2024.4)

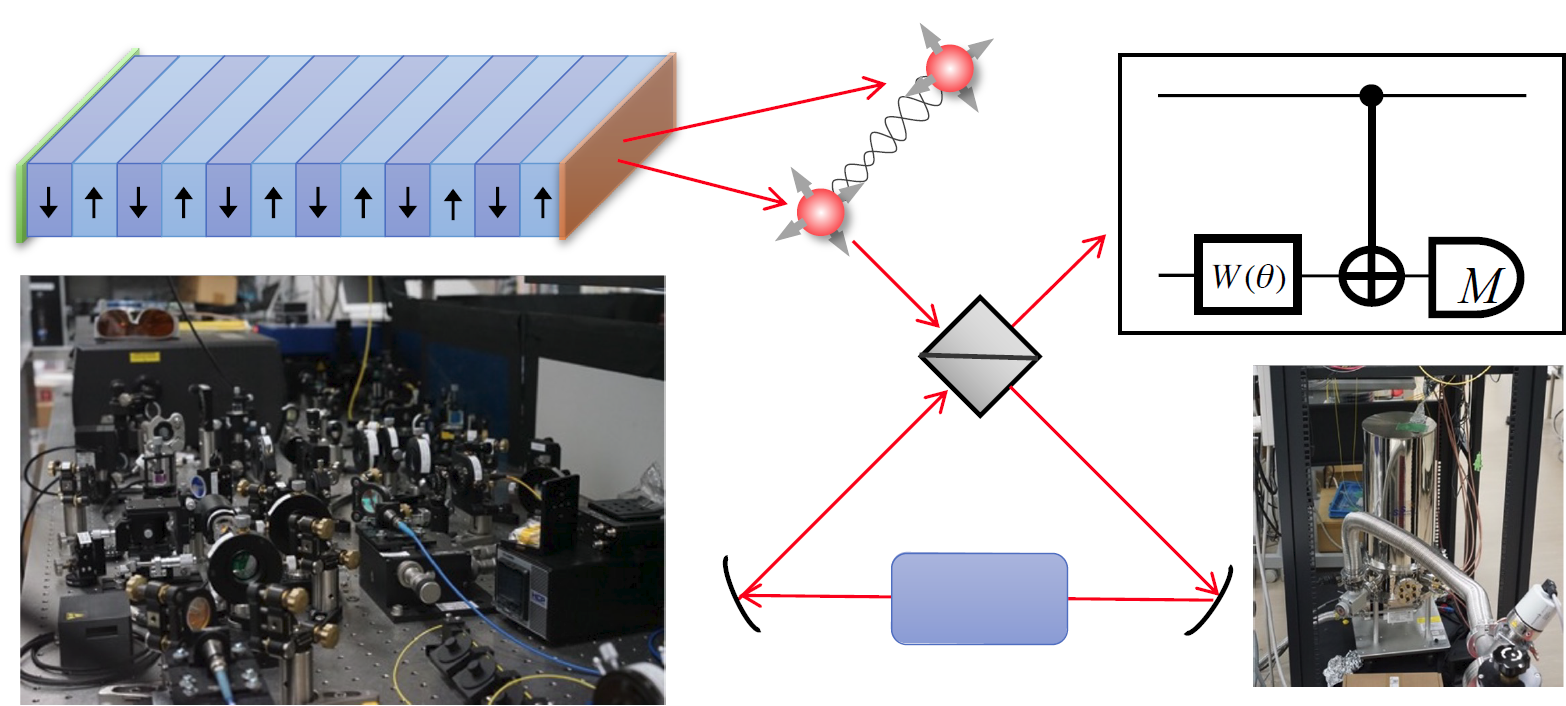

私達は、光の量子である光子を扱う量子光学と量子技術の研究を進めています。

光の量子である光子は、人類が量子現象(黒体輻射や光電効果など)を理解するための重要な概念でありました。そして現在では、光子は基礎物理のみならず、量子計算、量子暗号、量子計測などの量子技術における重要な資源となることが期待されています。

私達の研究では、光子がもつ古典論的直観に反する「量子もつれ」や「量子揺らぎ」を理解し、制御すること、量子の世界のさらなる理解と量子技術の仕組みを実証していくことを目的としています。特に現在は、単一光子レベルでの非線形光学、新たな多光子干渉の実証、光子の量子もつれの発生と測定、任意の量子光状態の発生、光量子ゲート技術開発、そして量子情報プロトコルや量子計測の実証などに挑戦しています。

金属、半導体、磁性体などを用いた時空間変調メタマテリアルを創成しています。 光物性や電子物性の知見を駆使し、マイクロ波、テラヘルツ光、可視光などの光を創る・操ることを目指して、基礎原理から応用展開まで幅広く研究しています。

これまでも自然は微細な構造で光を操ってきました。モルフォロ蝶や玉虫、宝石のオパール、蛾の眼などが良く知られています。20世紀に入って人類は、電子とのアナロジーを基に、人工的に作製した微細な構造(メタマテリアルやフォトニック結晶)で光を操ることを始めました。その中で私たちは、人工構造を空間的、時間的に変調することで、新たな光物性を開拓しています。

具体的には以下の研究テーマを展開しています。