[燈明・木村研究室]

新しい材料システムを創るために~微細な材料をつくる・つなぐ・しらべる・つかう~

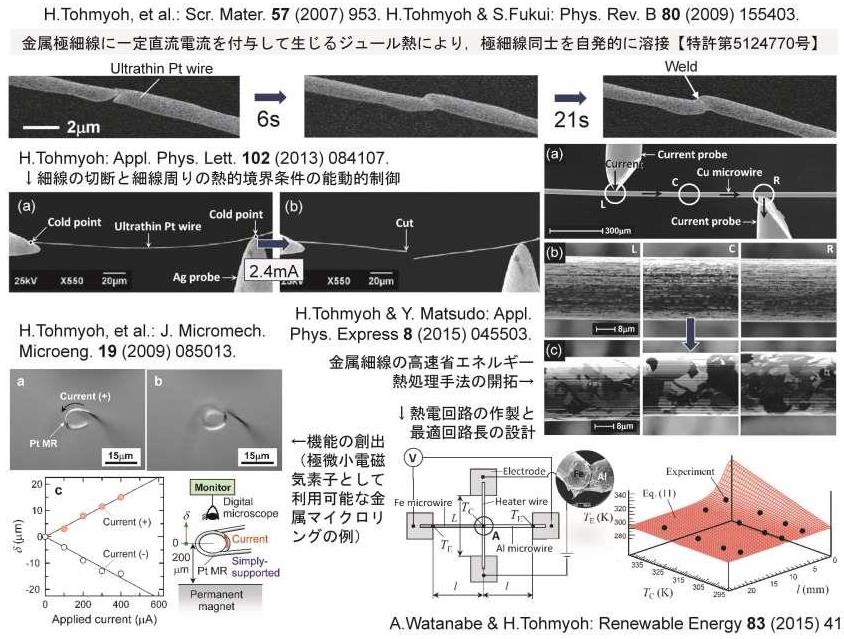

本研究室では学際的なアプローチにより新しい材料システムを創出するための研究を行っている。具体的に、優れた物理的諸特性と幾何学的特徴を有する微細材料を活用するための周辺技術に係る一貫した研究(材料をつくる・つなぐ・しらべる・つかう)を展開している(図1)。微細な材料同士の接触部に一定直流電流を付与した際、接触部がジュール熱により局所的に溶融する現象を支配する因子を発見して材料同士を高確度に接合可能にしている。また原子拡散現象を利用して作製した金属/半導体ウイスカ等の力学特性を評価してこれを制御、あるいは電気特性を評価してこれを活用したセンサを開発している。微細材料に関する独自の実験技術を駆使して毛髪や爪の研究も展開している。さらに次世代材料システムの性能と信頼性の鍵を握る接合界面や薄層を音波や電流を用いて検査する手法を開発している。

微細材料の力学/電気特性評価とその活用

微細材料を有効に活用するためにはその物理的諸特性を正確に把握する必要がある。極微小力を計測する荷重センサを開発して微細材料の力学特性を評価すると共に、ジュール熱により材料の結晶粒を成長させてその強度を制御することに成功している。また表面にナノワイヤを有する薄膜の電気特性を評価すると共に、その特性を活用して溶液の濃度を高感度に検知する液体センサを開発している。

毛髪や爪の力学特性評価と形状の理解

日々成長する毛髪や爪の物理的諸特性や形状には様々な分野で活用できると期待される有益な情報が含まれている。多層構造を有する毛髪や爪の外形寸法に依らない引張や曲げに対する変形能を表す構造弾性率を提案し、シャンプー・コンディショナー処理やマニキュア塗布が毛髪や爪の変形能に及ぼす影響を評価することに成功している。また毛髪の形状を決定づける因子の解明に取り組んでいる。

薄板や細線を利用した熱電変換素子の作製

鉄薄板の表面にアルミニウム薄膜を蒸着して異種金属界面を形成することで、薄板の長手方向の温度勾配に起因して起電力が生じる薄板型熱電変換素子を開発している。また身の回りの温度差を有効に活用すべく、鉄薄板の表面を酸化する、あるいは素子を積層する等して高出力化を図っている。さらに同様の原理に基づく熱電変換マイクロワイヤを作製し、極微小領域の温度計測を可能にしている。

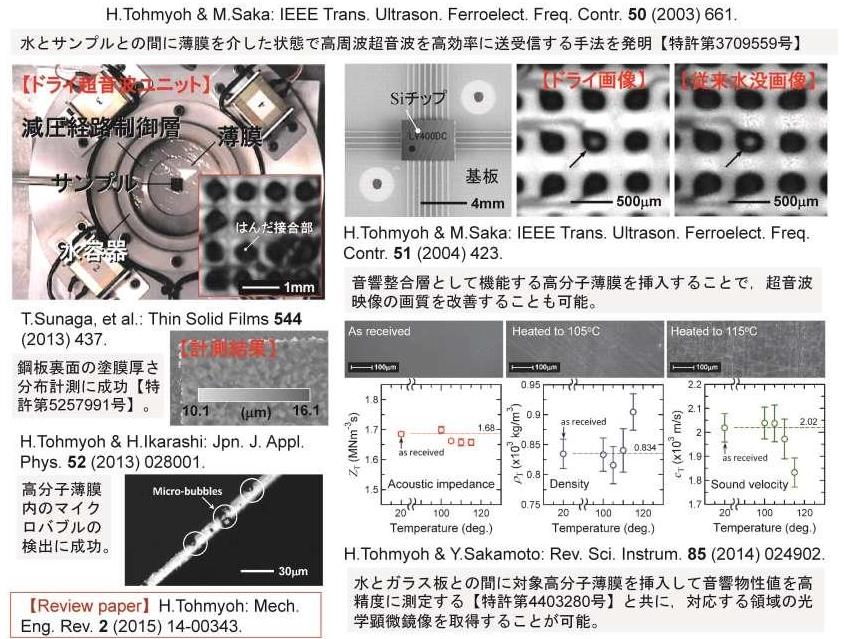

音波や電流を利用した材料システムの先進評価

水と被検査物との間に薄膜を介して高周波数超音波を伝達するドライ超音波法を開発し、これにより電子部品の水非接触下における高分解能内部可視化に成功している(図2)。また当該超音波伝達系で生じる音響共鳴を利用した映像法を開発し、各種薄膜の物性値や膜厚を可視化することに成功している。さらに音波や電流を利用して材料システムの要である接合部を評価する手法を開発している。

[白須研究室]

循環材料設計学が拓くグリーンマテリアルシステム

本研究室では、熱可塑性樹脂、炭素繊維やナノフィラーを含有した熱可塑性樹脂複合材料およびそれらのリサイクル材の物性評価や先端計測(物性・構造を観る)およびシミュレーションを利用した新材料の設計と、それに基づく新材料の創製を網羅する循環材料設計学を構築・開拓し、グリーンマテリアルシステムの創成に向けた研究開発を行っている。3D積層造形による付加製造や異種材料への直接接合を進めることで、切削・接合工程の削減が可能となる。また、素材のリサイクルを考慮した材料設計も重要であり、NanoTerasu等を利用した放射光計測により、熱可塑性樹脂の溶融・固化による材料劣化挙動の理解を進める。これらの研究を通して、プラスチックのライフサイクルを作り替え廃棄やロスのない部材で資源循環できる仕組みを構築し、循環型社会形成に向けた取り組みに貢献していく。

3次元積層造形による熱可塑性樹脂複合材料/金属の異種材料接合技術開発

3Dプリンタを用いた樹脂、金属、複合材料の造形技術により、高強度・高剛性な材料が短時間で立体造形できる。本研究では、金属基板上に炭素繊維/熱可塑性樹脂複合材料を直接造形したハイブリッド材料を開発し、接着剤を使わずに高い接着強度を発現させることに成功している。金属基板の3D造形や表面化学修飾による化学的・物理的相互作用の制御についても検討している。

マルチマテリアル材料の界面接合強度評価

無機材料と接着剤(熱硬化性樹脂)との界面強度を、新規に開発した接着強度試験法と有限要素解析により評価することに成功している。接着基板の凹凸形状による物理的相互作用の影響についても検討している。また、この評価手法を熱可塑性樹脂複合材料/金属ハイブリッド材にも展開し、異種材料間の接着・剥離メカニズムの解明を目指している。

再生プラスチックの物性・構造相関分析と新材料創製

製造業の再生プラスチック使用量に目標設定・使用実績の報告義務化が進められており、高品質な再生プラスチックの需要が急速に高まっている。本研究では、物性評価や放射光X線計測により再生プラスチックの物性・構造が変化するメカニズムを観て理解し、分子シミュレーションを活用しながら劣化抑制や機能性付与を志向した新材料の創製を目指している。

熱可塑性樹脂複合材料の高効率リサイクルに向けた母材樹脂劣化挙動評価

熱可塑性樹脂を母材とした繊維強化複合材料の高効率リサイクルの実現に向けて,リサイクル工程を繰り返すことに伴う母材樹脂の物性・構造、繊維の長さや配向分布の変化を、赤外分光法や放射光X線回折・CTによって評価する。ここで得られる数値データをシミュレーションに入力して複合材料の力学特性を解析することで、樹脂や繊維の劣化に伴う力学特性発現メカニズムを明らかにする。