まなびの道 Student Activitiesロボット技術で研究を加速、社会を変える - 私たちLaboRoboの挑戦

2025.5.12 更新

寄稿:東北大学大学院工学研究科ロボティクス専攻 博士後期課程2年 稲川雅也

研究をする上で欠かせない日々の「実験」。しかしこの実験を行うまでには、いくつもの単純作業が発生し、非効率なものも少なくありません。こうした作業は研究者たちの負担となっていることもあります。東北大学の学生たちでつくる団体「LaboRobo(ラボロボ)」は、卓上ロボットアームといった最新テクノロジーを活用し、“実験の自動化”を取り入れることで、研究の効率化や質の向上に向けて取り組んでいます。

研究現場の「もっとこうなれば」を原動力に

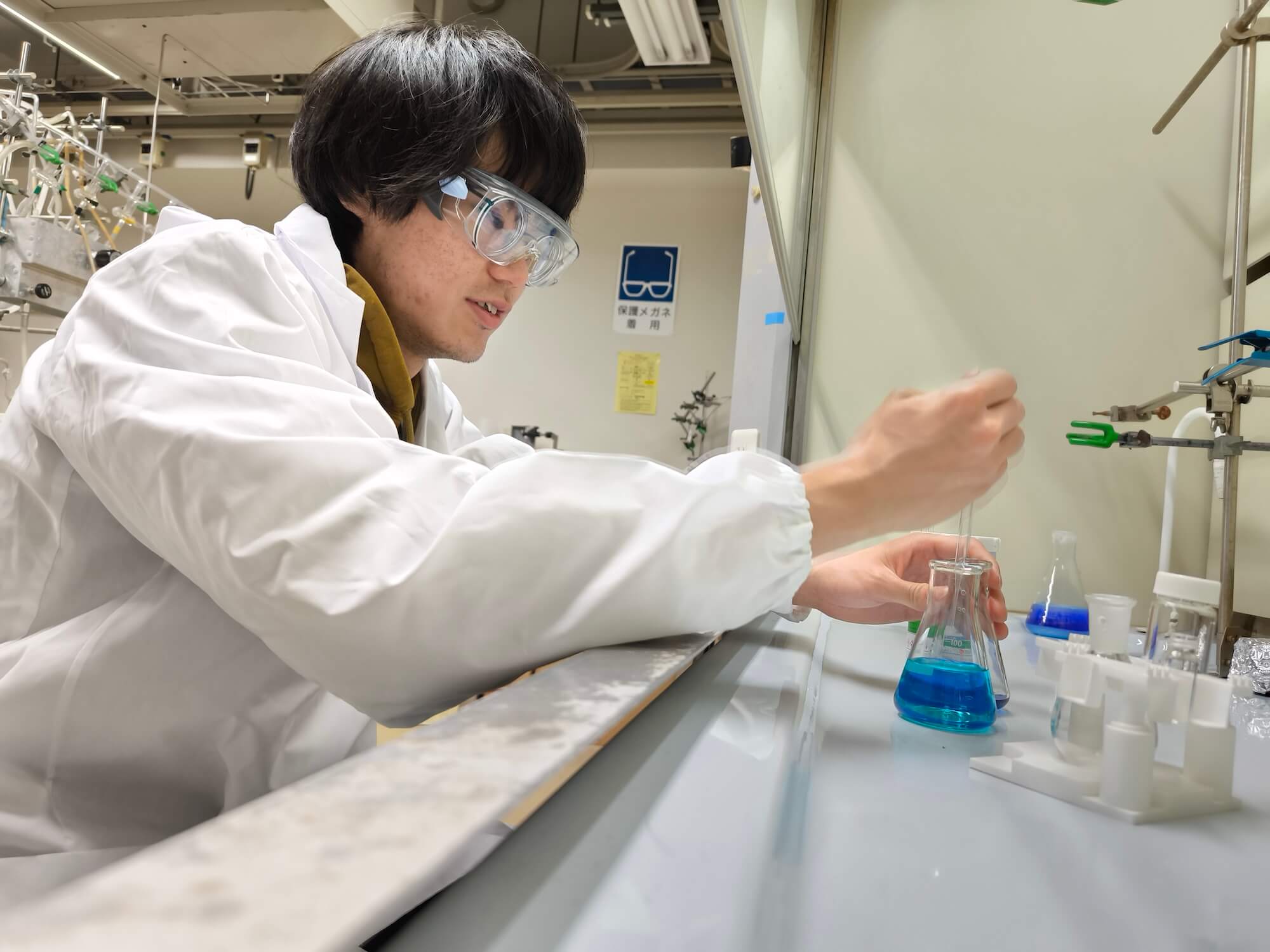

LaboRobo誕生のきっかけは、私自身の研究活動における課題意識でした。学部4年だった2021年4月、私は配属された化学系の研究室で、ある現実に直面していました。高校時代から好きだった有機合成の研究に打ち込めると思っていたのですが、実際には研究時間の多くが、ガラス器具の洗浄や薬品登録といった雑務、そして単純な実験作業に費やされ、ヒューマンエラーによるやり直しも少なくありませんでした。本来、最も時間をかけたい「考察」に充てる時間はほとんどなく、研究が思うように進まないもどかしさを感じていました。

この状況を何とかしたい。そう考えた私は、「雑務作業の効率化」に着目しました。独学でプログラミングを学び、まず時間がかかっていた廃液登録とExcelデータまとめの自動化ツールを開発しました。すると、10分かかっていた作業が30秒に、半日を要した作業が30分へと劇的に短縮されたのです。自動化の効果を目の当たりにし、「もっと効率化を進めたい、次は手作業も自動化できないか」と考えるようになりました。

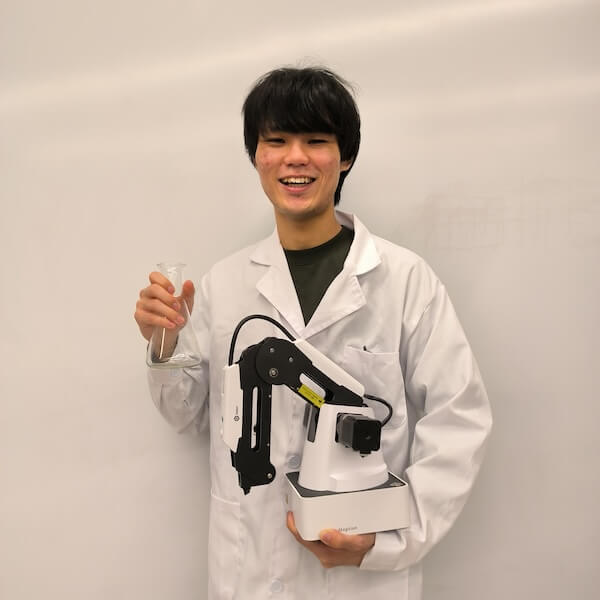

限られたリソースの中で私がたどり着いたのは、小型卓上ロボットアームの活用でした。小型卓上ロボットアームの国内での販売や技術サポートを手掛ける専門商社に相談したところ、幸運にもロボットアームを借りることができ、早速、実験作業の自動化に着手しました。試行錯誤しながらも自動化が進むにつれて、私の胸には新たな思いが芽生えました。「自分と同じように、研究に集中できずに悩んでいる研究者は他にもいるはずだ。この技術で、そんな人たちを助けたい」。この思いが、LaboRobo設立の原点となりました。

多様な技術で研究効率化と社会課題に挑む

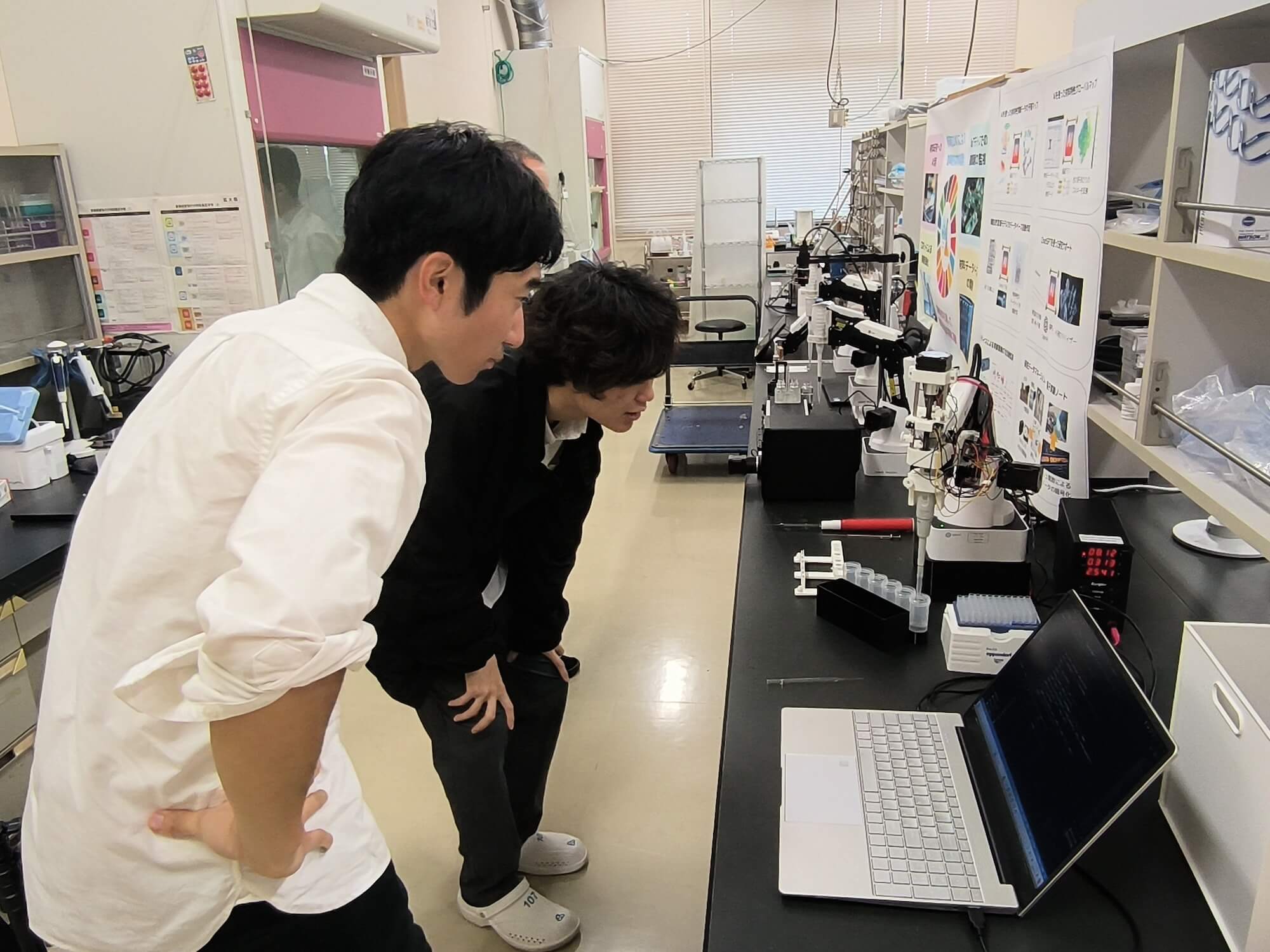

私の思いに共感してくれた仲間が集まり、2023年4月、LaboRoboは本格的に始動しました。東北大学の多様な学部・学年から約15名のメンバーが集まり、現在はチームとして様々な活動を展開しています。

私たちの活動の主軸は、研究現場の自動化です。ロボットアームを用いて、ピペット操作による液体移動(ピペッティング)、試薬の精密添加、反応容器の交換、pH自動調整など、これまで手作業で行われていた実験プロセスを自動化する装置を開発・提供しています。すでに東北大学内の4つの研究室で私たちの装置が活用されており、研究時間の創出や再現性向上に貢献できていることを嬉しく思っています。

しかし、私たちの挑戦は研究室の中だけにとどまりません。「技術を社会課題の解決に役立てたい」という思いから、学食会計の自動化(TORE)、VR/AR技術を用いた建築設計効率化、宇宙キノコ栽培(きのぽにプロジェクト)や津波バルーンプロジェクトへの技術協力など、学内外の様々なチームと連携し、その技術力を社会に還元する試みも行っています。また、「自分たちの知見を広めたい」と、学生サークル「自動化研究会」を立ち上げ、プログラミング勉強会を開催するなど、技術の普及や後進の育成にも力を入れています。

行動と協働が生んだ躍進と成長

LaboRoboの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。設立当初、私には技術力はあってもビジネス面での経験が不足しており、ビジネスプランコンテストなどではなかなか結果を出せずにいました。しかし、LaboRoboには多様なバックグラウンドを持つメンバーがいます。それぞれが得意分野を活かし、協力し合うことで弱みを補い、チームとして成長することができました。仲間がいたからこそ、困難を乗り越え、様々な賞をいただけるようになったのだと、私は考えています。

また、ロボットアームを企業に借りに行った際の経験も、私にとっては非常に印象深い出来事です。学生がいきなり高価なロボットアームを貸してほしいとお願いしても難しいだろうと思っていましたが、熱意を持って説明したところ、意外にも快く協力していただけたのです。この経験から、私たちは「難しそうに思えることでも、まずは行動してみることの大切さ」を学びました。

こうした積極的な行動とチームワークが実を結び、「Gugenコンテスト」ファイナリスト選出、「James Dyson Award」国内優秀賞受賞、「SPARK! TOHOKU 2024」企業賞受賞、「Sendai Global Startup Challenge 2025」大賞受賞、そして「大学 SDGs ACTION! AWARDS 2025」グランプリ受賞など、私たちの活動を学内外から評価していただける機会が増え、大変励みになっています。

東北大学だからできること、未来への展望

私たちがこれほど活発に活動できる背景には、東北大学ならではの環境があります。充実した研究設備はもちろん、私たちの活動を後押ししてくれる様々な支援制度(SPF(旧EWP)[注1]、pre-BIP[注2]、ともプロ![注3] など)の存在は非常に大きいです。また、総合大学なので、工学だけでなく、医学、農学、経済学など、多様な分野の学生が集まっていることも私たちの強みです。異なる視点を持つメンバーとの議論から新しいアイデアが生まれ、学内の他団体との連携によって、一人ではできないような大きな挑戦が可能になります。この環境が、私たちの活動を力強く後押ししてくれています。

研究者の課題意識から生まれ、東北大学という土壌で育まれた私たちLaboRoboは、未来を見据えています。今後は、AIや画像認識技術をさらに融合させ、より高度な実験に対応できる自動化装置の開発を進めたいと考えています。また、研究活動全体のパフォーマンスを向上させるソフトウェアツールの開発や、誰もが実験自動化の情報にアクセスできるようなプラットフォーム作りにも挑戦し、東北大学から全国、そして世界へと、研究効率化の輪を広げていきたいです。

研究者の本来の力を解き放ち、科学技術の発展を加速させること、そしてその技術力で社会が抱える課題に立ち向かうこと。私たちの挑戦は、まだ始まったばかりです。この東北大学から、未来を変えていけるよう、これからもチーム一丸となって活動を続けてまいります。

[注1] SPF(Tohoku University Startup Prospect Fostering program): 東北大学スタートアップ・ガレージ(TUSG)が提供する、起業前の研究者や学生等を対象とした事業化検証・準備プログラム。旧EWP (Entrepreneurship Development Program)。

https://startup.tohoku.ac.jp/spf/

[注2] pre-BIP(事業化ブーストアッププログラム – pre-Business Incubation Program): 東北大学の有望な研究シーズの事業化を加速するためのインキュベーションプログラム「BIP」の前段階に位置づけられる支援プログラム。

https://startup.tohoku.ac.jp/bip-pre-bip-public-recruitment/

[注3] ともプロ!: 東北大学基金による課外・ボランティア活動支援事業。学生の自主的なプロジェクト活動を経済的に支援するプログラム。

https://www.kikin.tohoku.ac.jp/project/tomopro/2023/pj_010_2023

PROFILE

東北大学大学院工学研究科 ロボティクス専攻 博士後期課程2年

稲川 雅也

LaboRobo プロジェクトオーナー。自身の研究活動で感じた非効率を作業自動化で解決した経験から、研究者の時間創出と社会課題解決を目指しLaboRoboを設立。ロボットアームやAI技術を活用した実験自動化、他プロジェクトへの技術協力、自動化普及のためのサークル活動など、多岐にわたる活動を展開中。

リンク

LaboRobo HP: https://labo-robo.jp/

自動化研究会 HP: https://zidouka.labo-robo.jp/