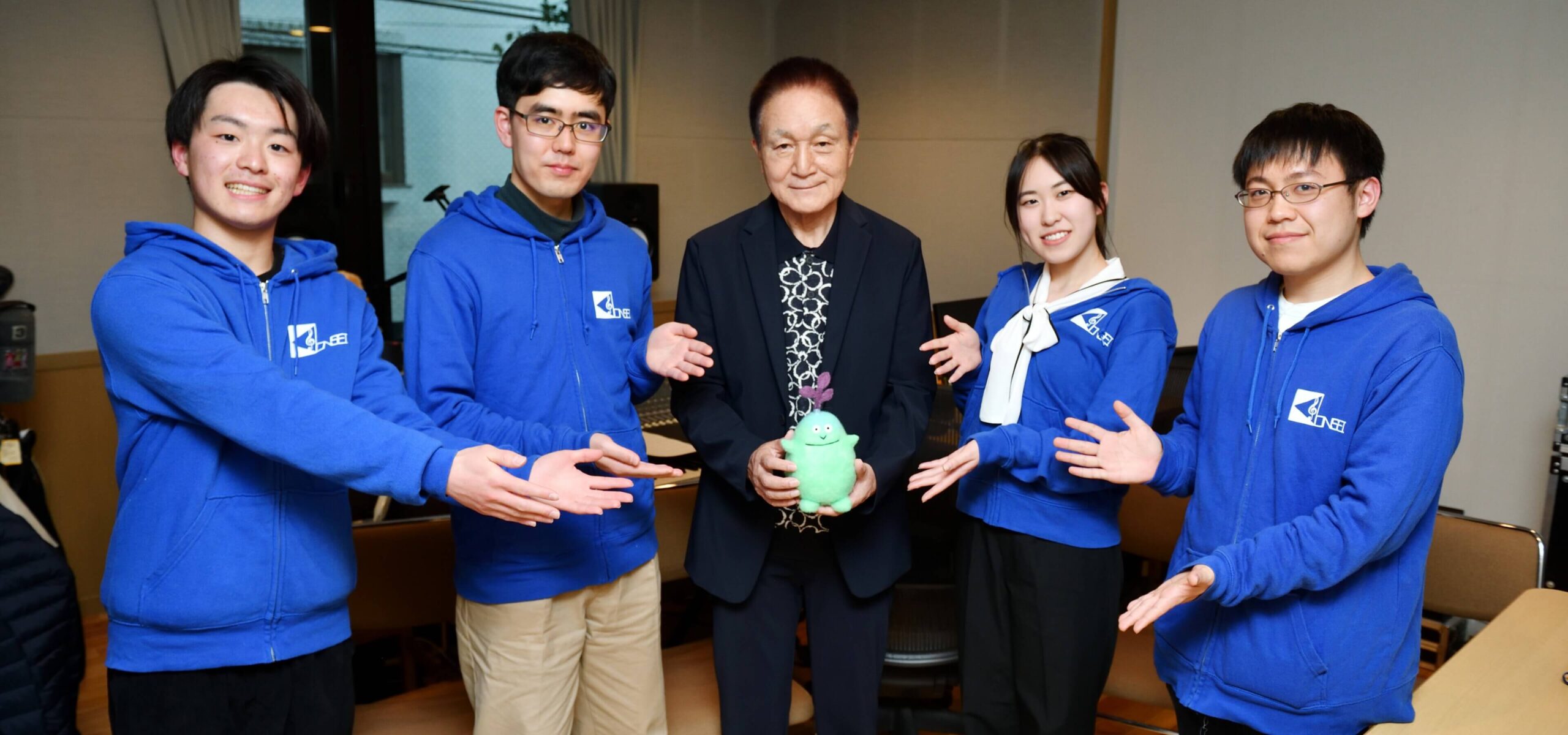

#06東北大学学友会混声合唱部員が訊く、

『緑の丘』への小田和正さんの想い

2024.5.31 更新

──なだらかな 坂道を上れば 川内

広瀬川から 幾重にもかさなる 緑の丘──

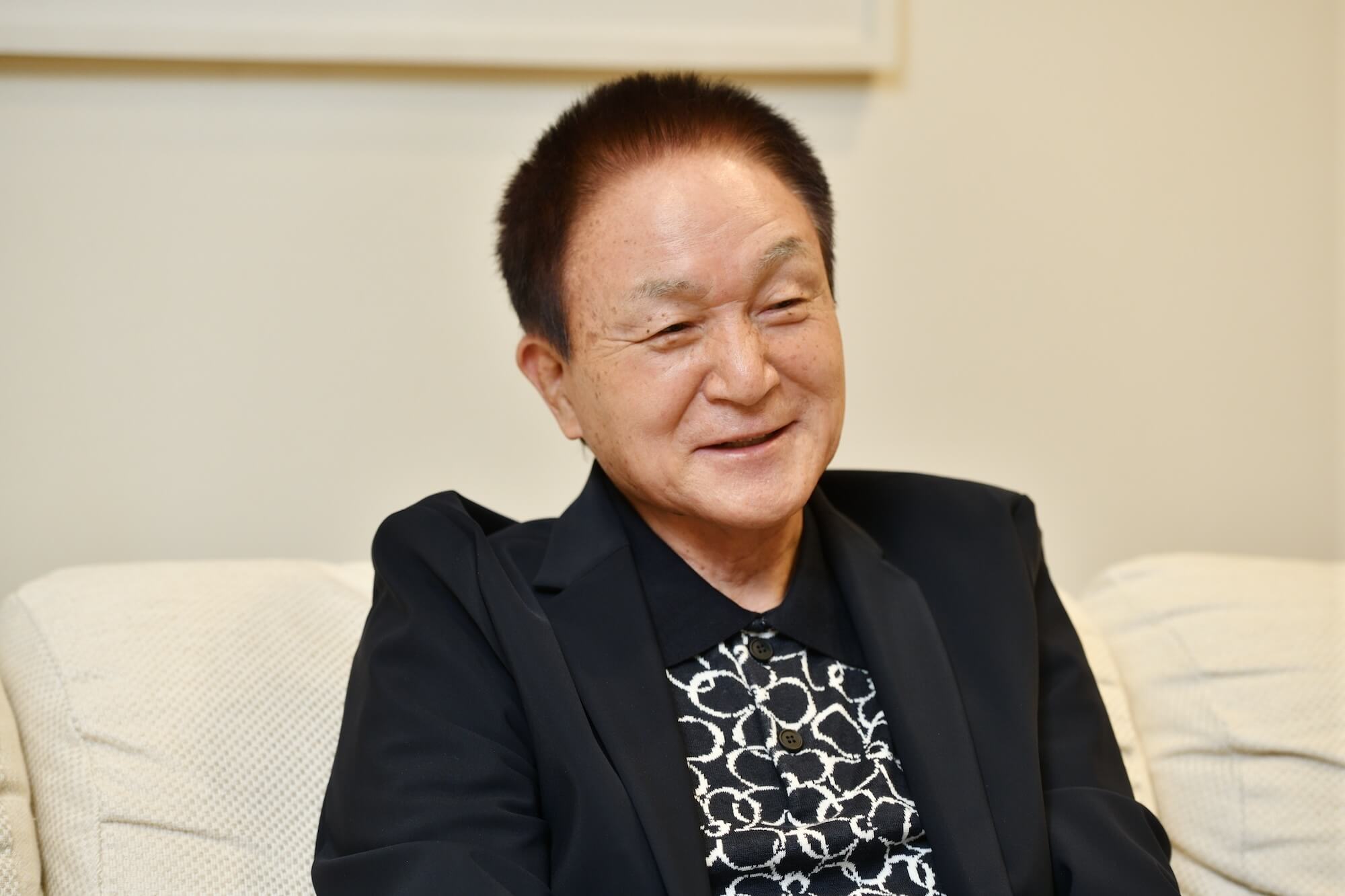

日本でも屈指のシンガーソングライター・小田和正さんが母校・東北大学のために書き下ろした『緑の丘』。穏やかにたゆたうような旋律に、かつて小田さんが東北大学在学中に見つめた風景や思いが描写されています。そしてそれは、東北大学を学び舎に青春を過ごした同窓生、在校生そして教職員すべてが見た景色であり、感じた思い。制作から10年を経て、『緑の丘』を大切に歌い継ぐ在校生の東北大学学友会混声合唱部のメンバーが、小田和正さんご本人に、改めて思いを伺いました。

(東北大学学友会混声合唱部とは)

創立65年の歴史ある学友会文化部

1958年、「川内分校音楽部」として発足し、1962年に現在の名称となった『東北大学学友会混声合唱部』。部の運営から合唱の指導まで、学生主体で活動する学友会文化部の正規加盟団体であり、例年12月に実施する定期演奏会の開催を目標に週2回程度の練習を積み重ねています。『東北大学学友会混声合唱部』による「緑の丘」の演奏は、入学式や大学祭といった大切な場面で披露され、その美しいハーモニーは会場の空気をより晴れやかなものにしています。今回は、『東北大学学友会混声合唱部』から本堂宏紀さん(テノール/1年・2024年度委員長)、寄田祐真さん(ベース/3年・2023年度委員長)、西川豪人さん(テノール/2年・2024年度渉外チーフ)、田中美優さん(ソプラノ/2年・2024年度正指揮)の4名の在校生が小田和正さんのもとへ集いました。

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。

- 本堂さん

- 最初に、わたしたち在校生から小田さんにサプライズをさせていただければと思い、お持ちしたものがあるんです。こちらの、古い定期演奏会のパンフレットなんですが……、こちら、見覚えがおありでしょうか。

- 小田さん

- ああ、ありますね。超あります(笑)

- 寄田さん

- 第9回のパンフレットですね。小田さんが制作に関わったページはありますか?

- 小田さん

- 関わったよ。この(第9回パンフレット)表紙デザインをやったんだ。

- 西川さん

- えー!それはわたしたちも初めて知りました!

- 小田さん

- この時、福島県の土湯温泉で合宿をやっていたんだよね。すごく覚えている。だから、東日本大震災の時に土湯温泉の被害が報道されるたびに切なくなっちゃってね。あとは、利府町の森郷ってところに合宿所があって、みんなで利府線に乗って行ったんだよね。いま、皆さんは合宿とかしているの?

- 寄田さん

- コロナの影響で一時期、中止していた時期もあったんですが、今年は志津川(しづがわ:南三陸町)で合宿しました。

- 小田さん

- (パンフレットをめくりながら)懐かしいね。いやー。これ全部、俺が参加したということか。見覚えがあれば全部。

- 田中さん

- はい。パートリーダーとしてお名前を連ねていらっしゃるのを見て、何だか感慨深かったです。

- 本堂さん

- 当時の団の雰囲気はどうでしたか?いまは結構、和気あいあい、という感じなのですが。

- 小田さん

- うん、当時も和気あいあいではあったけど、みんな理屈っぽかったかな。特に、男子が。本気で熱くなって楽しんでいる、って感じがしていた。

- 寄田さん

- 小田さんが『東北大学学友会混声合唱部』に入ろうと思ったきっかけは何だったんですか?

- 小田さん

- うちの兄貴が小さい頃から野球をやっていて、俺はとにかく兄貴のやることを全部追っかけてたから、東北大学に入って家族と離れた時に「さあ、何かやろう」っていうイメージが全然わかなかったんだよね。下宿暮らしだったから、スポーツ部に入るにしてもお風呂や食事の時間などいろいろ制約があって。それで、じゃあ歌っているぶんには汗もかかないだろう、と合唱部に(笑)

- 本堂さん

- 実際はどうでしたか?

- 小田さん

- いやぁ、歌は好きだったけど、合唱で歌う歌はまた違うじゃない。でも、だからこそ、それまでとは違う「合唱曲」を歌うのは楽しかったな。みんなで自由に集まって、歌っていれば退屈しないからさ。楽しかったね。

- 田中さん

- 『緑の丘』の歌詞には、川内や、キャンパス周縁の景色がとても印象的に歌われています。小田さんにとってもあの風景は、思い出深いものなのでしょうか。

- 小田さん

- 歌詞の中に挙がっているファクターは、やっぱり俺にとって思い出深い風景です。そして、こうやって東北大のみんなに歌ってもらう歌だから、みんなが共感できる景色が織り込まれているほうがふさわしいんじゃないか、とも思ったし。自分にとってそんなに印象深くないものを無理にいくつも入れていない。本当に、自分にとって強く印象に残っている場所だけを入れた、という感じかな。

- 田中さん

- 川内だったり、広瀬川だったり、青葉山だったり。

- 小田さん

- それはもう、軸でしょ。大事な風景。

- 寄田さん

- 私は香川県出身で、入学とともに仙台に来て3年になるのですが、1年、2年、3年と『緑の丘』を歌い続けてきて、歌うごとに「仙台は ふるさとに なって行く」という歌詞がいいなあと実感しています。小田さんにとっても、仙台は第2のふるさとのような存在になっているのでしょうか。

- 小田さん

- そうですね。「仙台は ふるさとに なって行く」。これね、ちょっと考えたことがあるの。もうすでに生まれた時から仙台がふるさとの人もいるわけでしょ?そういう彼らは、この歌詞をどう思っているんだろう、って。でもね、やっぱり思った。「俺も、もうふるさとだし」って(笑)。東北大に通っているとき、3年生、4年生になって、やがて仙台を去る時が近づいてきていた。たぶん大学院には行かないだろうし、就職もきっと仙台ではないし。でも、そういう時だからこそ、「ああ、ふるさとになって行くんだなあ」って思ったんだよ。実感としてね。だから、この言葉は譲れなかった。

- 小田さん

- 緑の丘は4小節で1フレーズなところ、「仙台は」だけ1小節分多いんだよね。いつもの俺だったら、すごく悩むんだよ。「4分の1フレーズ分余計なのって不自然じゃないかな」って。超変拍子だからね。歌っていて抵抗がある人がいたら申し訳ないし。でも、何度歌っても「仙台は」のところが見事に入って来るんだよね、自分で言うのも何だけど(笑)。それが自分としてはすごく嬉しかった。

- 本堂さん

- すごく特徴的なメロディだな、とは思っていました。個人的にはあの部分がとても好きです。「仙台は」という一言は、入れなくても意味は伝わる歌詞なんですよね。でも、「仙台は」を入れることで、自分たちにとっての大事な仙台の景色が眼に浮かぶような気がしています。

- 小田さん

- ありがとうございます(笑)

- 西川さん

- 『緑の丘』というタイトルは、自然に出てきたものなんですか?

- 小田さん

- そうだね。『緑の丘』というタイトルが頭に浮かんで、「ああ、ここから書けるな」って思った。本当にね、緑の丘だったんだよ、当時の川内は。まだ馬がいて、馬小屋とかもあったからね。そこが気に入って受験したようなものだったから。平屋建ての教室が立ち並んでいて、朝、登校すると朝露がキラキラ光っていて、何人かの友達が、教室の鍵が開く前から待っていて。お互いに肩叩きあって「今日も来たかお前は」なんて言いあって。

- 田中さん

- それが曲の中にも出てくる「立ち並ぶ 白い教室」なんですね。

- 小田さん

- そうそうそうそう。

- 田中さん

- 『緑の丘』は、小田さんの目で見た風景だけを歌っているのではなく、その風景の中に小田さんもいらっしゃるんですね。

- 小田さん

- いらっしゃるんですよ、うん(笑)

- 西川さん

- この『緑の丘』制作のスタート地点はどこだったのでしょうか。

- 小田さん

- 東日本大震災が起きて、俺はもう創作活動ができなくなっちゃったの。自分の活動なんて、何の役にも立たないと思って。でも、渋谷の街とかが「こんなに暗いか」と驚くくらい暗くて、そういうのを見ているうちに「こんな自分にもやっぱり何かできることがあるかもしれない」と思い始めて。震災前には、音楽が何かの役に立つ・立たないとか、音楽に何ができるかなんてことは考えずにただ能天気に音楽が好きだ、ということだけだったけど、「こんな大変な状況の中、音楽にはなにもできない」という諦めをいちど通り過ぎたことで、逆に「いや、音楽にできることが何かあるかもしれない」という考えにたどり着けた。それが大きな経験だった。そして、当時の東北大学総長だった里見 進先生からお手紙をもらったのが2012年だったのかな。「東日本大震災を経験し、その復旧と復興に頑張っている東北大学の同窓生、在校生、教職員の皆さんを元気づけたい、応援したい」と歌の依頼をいただいて。「やります」ってすぐお返事したんだけれど、「時間がかかると思うから、1年ほどください」とお願いして。翌年の2013年になって、合唱団のOBたちで作っているサークルの合宿があったから、それに間に合うように書いて、合宿の場に持ち込んで、歌ってもらって。必死でしたよ。でもみんな「いいね」って言ってくれたのが嬉しかったな。文句言いづらかっただけかもしれないけど(笑)。合宿メンバーはほとんどが自分と同世代だったんだけど、「小田、お前これは組曲の最終曲みたいだな」って言われてドキッとしたな。

- 田中さん

- ゆったりした、流れるようなメロディがそういう感想に繋がったんでしょうか。小田さんは今回この曲を作曲するにあたって、合唱曲であるということで意識されたことはありますか。

- 小田さん

- いかにも合唱曲っぽく作ったらおもしろくないだろうなとは思った。自分なりに、どこかちょっとモダンな感じが入ったほうが、みんな歌っていて楽しいんじゃないかな、って。でも、一般の学生諸君は歌わないか。

- 寄田さん

- でも、入学式などで『緑の丘』を演奏したり、映像を流したりしているのですが、それを聴いて合唱団に興味を持ってくれる学生も多いんですよ。

- 小田さん

- ほんと?

- 本堂さん

- ぼくがまさにそうです。入学式で合唱を聴いて、「いいな」と思って入部しました。

- 小田さん

- ありがたいです(笑)

- 西川さん

- 小田さんが日々制作活動に励まれる中で、いちばん大切にしていることは何ですか。

- 小田さん

- いちばん大切にしているのは、楽しくやろう、ということ。でも。気づいたらいろいろ背負い込んじゃっているんだけどね。楽しくやることを、心がけています。

- 田中さん

- 東北大学の学生に向けて、エールをいただけますでしょうか。

- 小田さん

- ここ10年くらいの間で東日本大震災があって、コロナ禍があって。「何事もなくいまが続いていく」ということが当たり前ではないんだな、ということをつくづく思い知らされたよね。これからも何が起こるかわからないからこそ、社会のために貢献しなきゃ、という気持ちをいつも持っていたいよね。

- 本堂さん

- 今年で『東北大学学友会混声合唱部』は創立65周年という節目を迎えるのですが、OBとしての小田さんからメッセージをいただけると嬉しいです。

- 小田さん

- 俺はそもそも、モーツァルトの「レクイエム」なんて歌うような立場の人間じゃなかったのに、たまたま合唱団に入ったお蔭でそれまでの自分にはないジャンルのいい曲をたくさん知ることができて、歌う機会をもらって。若い時のそういう経験って、何物にも代えがたいと思うんですよ。そしていま、こうして自分の音楽を聴いてもらって、歌ってもらえるとってもいい機会を作ってもらえたことに感謝します。

学生一同

ありがとうございました。

参考リンク

校友歌「緑の丘」について

東北大学校友歌「緑の丘」 歌 小田和正(YouTube)

東北大学校友歌「緑の丘」初演_2013.10.12ホームカミングデー(YouTube)

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。

取材・原稿/佐藤 隆子

写真/熊谷 寛之